祇園守

槿(ムクゲ)は、アオイ科を代表する花木で、古来から八坂神社とゆかりの深い花です。神社で授与される鈴つきの護符を「祇園守(ぎおんまもり)」と呼ぶことから、俗称を祇園守ともいい、神にゆかりの花として尊ばれてもいます。八坂神社では、献花はすべて槿を飾るのがならわしで祇園祭には、「お花」と称して神前に槿を御饌花されます。

平安時代、邪鬼を払う卯杖に用いられたという槿。「槿花一朝の夢」という言葉通り、はかない花の命ですが神様との長いゆかりを秘めて、祇園祭といえば槿の花という今一番京都での旬の花です。

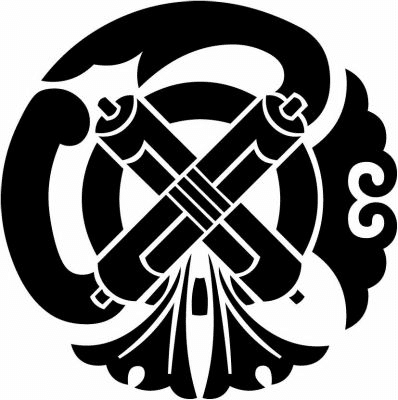

祇園守という言葉が出ましたが、祇園守紋という紋があります。

祇園守紋は京都八坂神社の守り札をあらわしたものとされています。

中央の二本の筒が守り札で、銀杏の葉のような飾りは、守り札に結ばれた緒がひらりと広がる様をあらわしているのでしょう。 中心に緒の結び目があらわされているのが特徴ですが、この結び目は形式化されて巴文のような形にあらわされることもあります。

これは牛頭天王を祀神とする八坂神社が配布する蘇民将来符や粽を模った紋章で疫病や厄災から身を守るためのお守りです。

祇園守紋の由来には、三つの説があります。すなわち祇園社の森の図案化、キリスト教の十字架の図案化、牛の頭部の図案化といわれています。

キリシタン大名やその家臣がクルス紋を祇園守紋に変えてカモフラージュしたことは確かと言われています。2本の巻物が十字に描かれており、とある家紋を使用できなくなった多くのキリシタンたちが江戸時代に使用したと言われているのが八坂神社の紋とはとても驚きます。歴史は面白いですね。

祇園祭のお囃子が八坂神社から聞こえるようになりました。今日もいい一日を。7/8

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?