亥の月亥の日に、こたつを出すのはなぜ?

十二支といえば、今では「来年は寅年か~」などといった時にしか登場しないかもしれませんが、本来十二支は、年・月・日・時や方角などにも、用いられていました。

そのため旧暦ではよくお目見えし、また五行とも関係が及びます。ということで今回は、十二支と五行の関係性について書こうかと思っています。よろしくお付き合いください。

年、月、時間

十二支と月や時間、そして五行との関係性は、以下のようになります。

亥のエレメントは、水

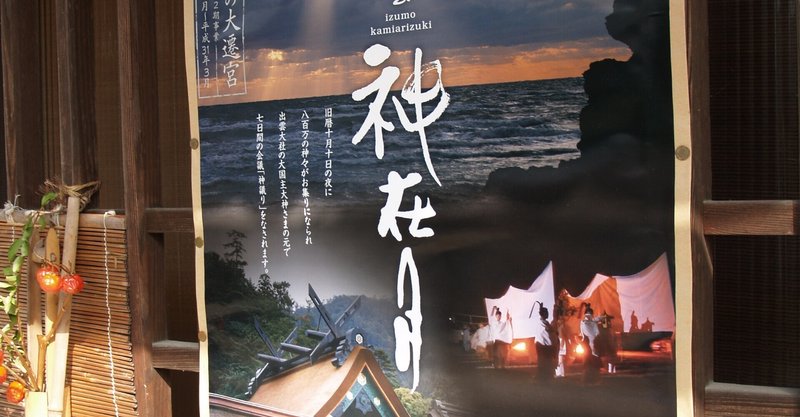

旧暦神無月は、十二支でいえば「亥月」となります。

亥は五行で「水」に配当されます。亥の月の亥の日(2021年は11月11日)にこたつ開きが行われるのは、この水のエネルギーにあやかってのもの。つまり火事にならないように、との願いを、この水の氣である「亥」にあやかってのものです。

また京の台所ではおなじみの「火迺要慎」(ひのようじん)」のお札。これは愛宕山にある愛宕神社のものなのですが、愛宕神社の神使は「猪(いのしし)」で、その場所は京都御所からみて「戌亥(乾)」の方角にあります。

こんなところにも「亥=水」という五行の思想が見え隠れします。

午のエレメントは、火

これと対極にあたるのが、端午の節句です。旧暦5月は、午月で、その最初(端)の午の日が、端午の節句です。

午は五行で「火」にあたります。火はとても陽のエネルギーが最も活発なエレメント。つまりそれだけ邪氣を祓う霊力が高い、と考えられていました。

そのため、その日に野山に出でて、野草を摘み、摘んだ野草を集めて玉(薬玉)にして、軒先に吊るし、邪の侵入を防ごうとしました。

十二支と五行の関係は、例えば「土用の丑の日」に「う」の付く食べ物うなぎ、瓜、梅、うどんなど)を食べたり、初午(伏見稲荷大社)に畑菜の辛子和えを食べるなど、現在も節目時には五行の影響はあちこちでみられます(もちろんそうした起源の由来などは、諸説あるのですが)

そうしたことをひとつひとつ読み解いていていったり考えたりするところも、また旧暦の楽しさのような氣がします。

ゆらね養生雑記 旧暦神無月号

ゆらね養生暦2022

今年で6年目となった「ゆらね養生暦」旧暦をベースに、祭事、旬の野菜、その時季の養生法やツボのことなどを一冊にまとめたカレンダーです。1部600円(送料180円)にて、只今販売中(完売御礼★ありがとうございました)

カレンダーの内容や、ご予約などは下記のブログに掲載しています。よろしくお願いします。

#旧暦カレンダー #自然に添って養生する暮らし #神無月 #亥の月 #こたつ開き #二十四節氣 #立冬

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?