「弱さの工芸」展

銀座松屋で開催されていた、三谷龍二氏監修の「弱さの工芸」展の雑感。http://designcommittee.jp/2018/02/20180220.html

バブル崩壊後の90年代以降、不完全で脆さがあるからこそ「普段着」のように生活の中で親しまれる「弱い」工芸が現れたという。つまり人間的な脆さや不安定さを持っているからこそ、愛着を持って使われる工芸になるのだと解釈した。実際、弱くて壊れやすい・割れやすい工芸品の方が、扱いにくく使われる頻度が減るだろうから、「弱さの工芸」と言っているものは、用の美ではなくモノが「用」を誘発する工芸のことなのではないかと理解した。

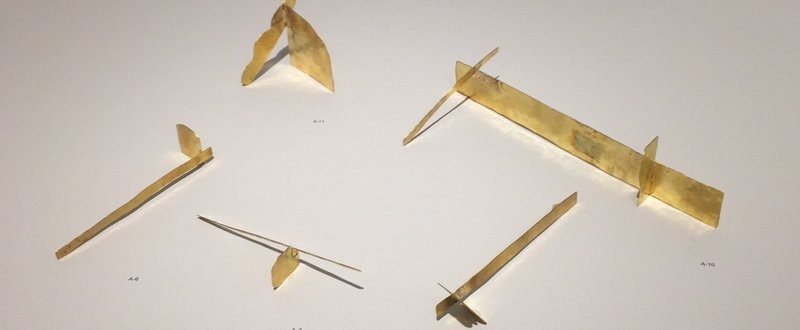

展示されていたのは、1970年代後半から80年代生まれの陶芸・布・金属などを扱った作家5人の作品である。だが、これらの作品に共通しているのは、古道具のような雰囲気である。新たに作ったものなのに古道具のような佇まいを求めているように見える。個々の作家の作品を別々に見れば、そう感じないかもしれないが、今回のキュレーションによって古道具的な工芸が今の潮流なのだと思われてしまう気がした。(さらに骨董商も参加しているので尚更ややこしい。。)

考えてみると、古道具は元々の使われ方や機能性が脱白されたモノの、その佇まいに美を見出されたものである。古道具は使いやすさで選ばれない。モノが持つナラティブやコンテクスト、そして選んだ人の審美眼で価値が生まれる。生活の中で実用品として使われる場合もあるが、元々とは別の使われ方をされることが多い。例えば、古い扉をテーブルの天板にしたり、木片を小物入れにしたり、モノが新たな用を誘発する力を持っている。今回展示されていた作家の作品群も、機能美から離れた工芸のあり方が模索されている。それらは古道具的であるが、では古道具と工芸の境界線はどこにあるのか?工芸とは何か?と、逆説的に問う機会にはなっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?