紀石蒼也 著「歌集 短歌暦(四季叢書七七篇)」を読む

一昨日、歌人の紀石蒼也氏と久しぶりに飲んだのだ。彼の属する短歌結社「四季」の短歌研究会で少しばかり講師の真似事をさせていただいているので、今後の打ち合わせも兼ねての会食であった。粗野なぼくを使って下さって、日々勉強させていただき感謝するばかりなのである。

紀石氏は元青学のジャズ研に在していたギタリストであり、月に数度都内のハコでライブをされているのでシンパシーを感じているのである。お母様が長年結社四季の主宰をされており、彼自身は数年前から編集を手伝われているのだそうだ。

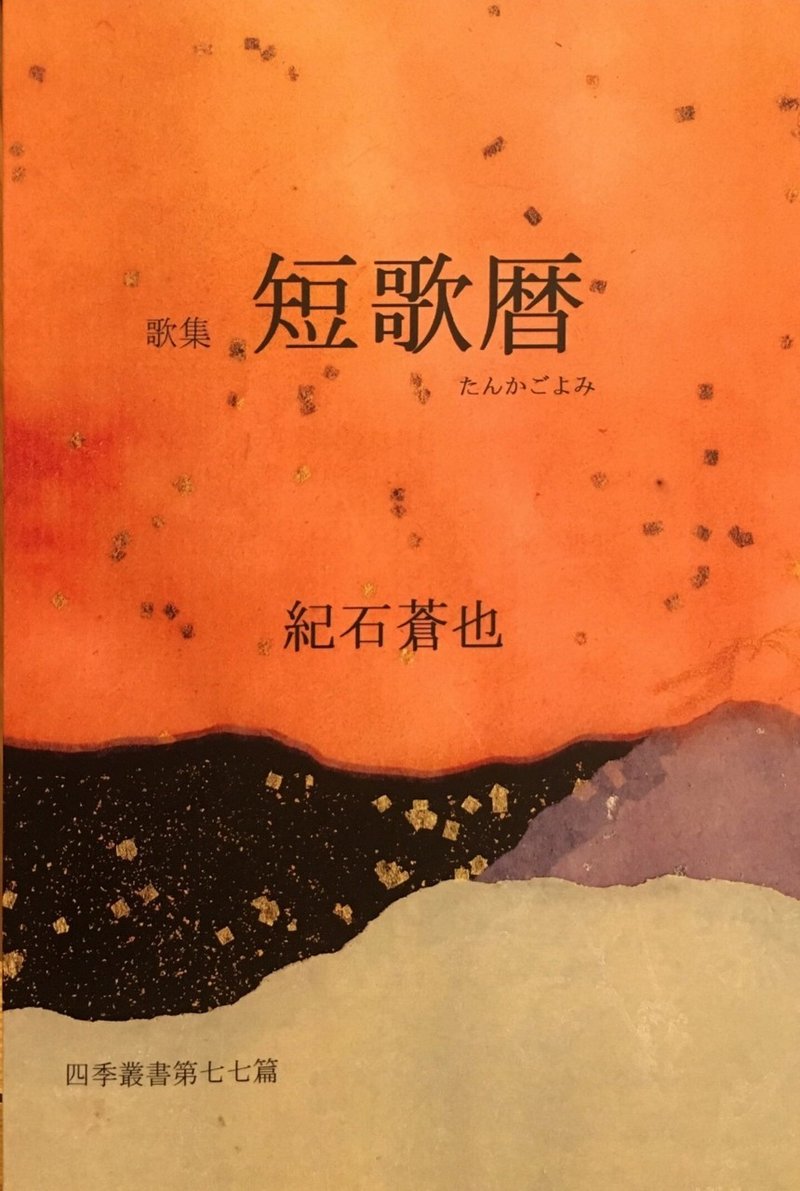

乾杯を終え打合せもそこそこに、やおらカバンから取り出して来たのがこの「歌集 短歌暦」なのである。これが初の歌集となるそうだ。古裂のような美しい表紙は作者の従姉妹、近藤陽子の装丁。内容はタイトルの通り、暦月十二ヶ月で章立てし、各十一首の構成に加え家族、花鳥風月、音楽、旅、酒、春夏秋冬を詠み込んでいる。作者はぼくよりもそう、十幾つほど歳上であろうか、ミュージシャンと言いながらも生真面目な、孫が居るくらいの男性の視点が詠み込まれている。彼は退職をした後、震災などのボランティアをいくつか掛け持ちしながらバンドや短歌誌の編集作業を行なっていると言う。思えば彼の短歌をまとめて読む事は無く、良い機会となった。いくつか抜粋する。

鎌倉の冬の浜こそ哀しけれ 並みの向かふに見ゆる江ノ島

朝顔のひとつともしく露と消え訃報に過ぎる藍の装ひ

信濃路に鳴く呼子鳥見上ぐれば名残り僅かに遠山の雪

見晴るかすススキ煌めく蒼穹に神の使ひか稲負鳥

東風吹かば殊なる暮らし始めむと去りゆく人ぞ日々に疎しき

寂しかる山河の風に誘はれて一葉は流れ里の鳥追ふ

綿津見はあまねく地球を鎮むらむ世の争ひも君のいかりも

淡く濃く風とたゆたふ秋桜の花に蜻蛉の寝ねてけむかも

信濃路は冬ぞ恋ひしき、娘らに小春の日あり小雪の日あり

あかときの冬日眩き初島に千鳥三羽の泣き渡りけり

全体に外来語を詠み込んだり、固有名詞を詠み込む作為の見える歌はどこか硬さが残るも、肩の力の抜けた物に佳い歌がある。

この結社は主宰が現代仮名遣いを旨としているそうだが、歌集を編じるにあたり思うところがあり、歴史的仮名遣いに惹かれ、途中主宰からお叱りを受ける事もあった事を述懐しているが、作者の技量は歴史的仮名遣いで季を詠む事で光を増すであろうと感じてやまない。ジャズを詠むのも、季を、愛犬を、母を、家族を、災害を、酒を詠むのもこの力を抜いた境地にきっと鳴るものと確信する。

おそらく短歌結社「四季」は令和を迎え今後彼を主軸として運営されてゆく事だろう。この歌集は新たな結社のメルクマールとなるべきものと確信している。

※歌集を献呈してくだすった紀石蒼也さんに感謝申し上げます。ありがとうございました。

叶裕

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?