与謝野晶子歌集「草の夢」大正十一年刊初版を読んだこと

「草魂のひと」

(与謝野晶子歌集「草の夢」大正十一年初版本を読む)

大学の後輩、村田多聞。彼の波乱万丈の人生はとても数行で書けるものではない。現在は東京湯島で花屋を営んでいるが、その前にはさまざまな職を経験したという。ホームレスに近いこともしていたというからすごい。それでも彼の目の中は学生時代から変わらず澄んでいて、濁る事がない。五十年も生きてこれほどの目をした男をぼくは知らない。

最近彼からプレゼントがあると本を渡されたのだ。聞けば郷里山形のお祖母さんの蔵書からという。お祖母さんは相当の好事家であったらしく、大正から昭和にかけての文芸作品を数多く取り寄せ、そのコレクションも相当なものだったらしい。しかしある日泥棒に入られ、めぼしい本や書は持ち去られてしまったのだという。

残ったものもまた貴重なものであろう。その中から二冊も頂けるとは。思わず声を上げて本と多聞に拝んでしまったのである。せっかくなのでそのうちの一冊をここに紹介する、

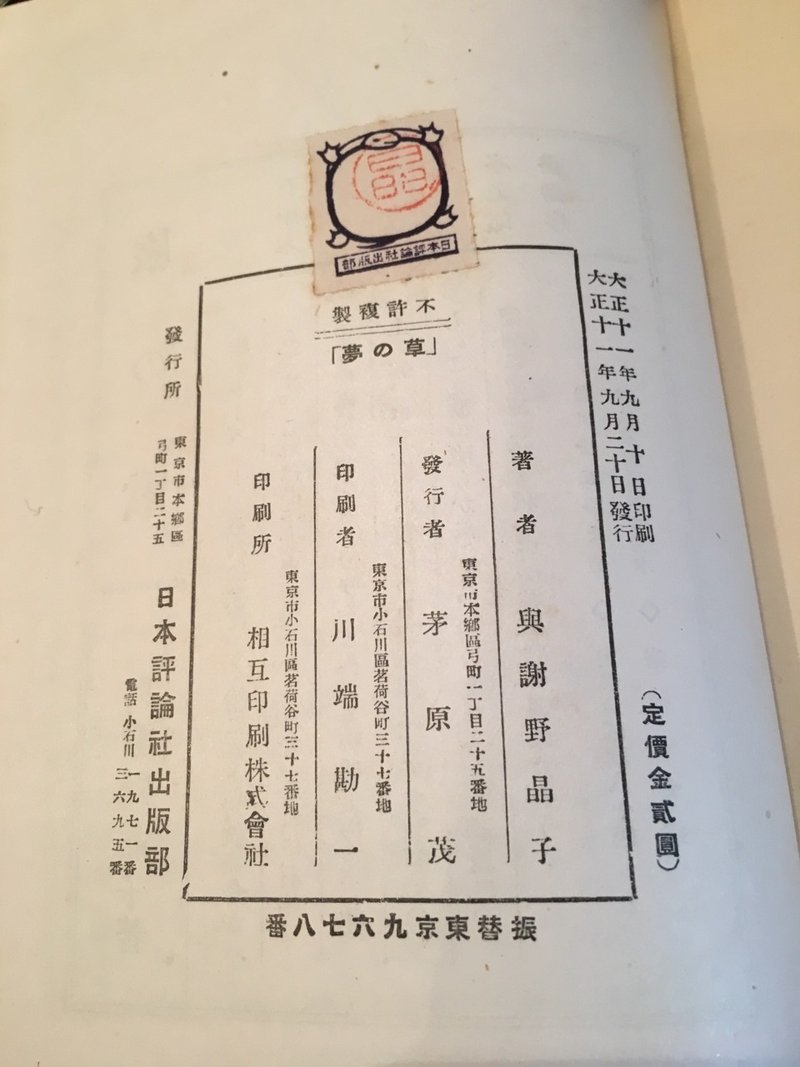

与謝野晶子第十八歌集「草の夢」。

大正十一年九月に発刊された初版である。

この時晶子四十四歳。末子が三歳となり、ある程度手が離れたことをきっかけに与謝野夫妻は若い仲間を連れ吟行旅行に出る。伊豆、湯河原、赤倉、上林温泉、高尾山、上野原、安房南端、鵠沼、畑毛温泉、伊香保、箱根堂ヶ島、駿河静浦、、その先々で詠み込んだ旅行詠の数々がこの本の五百有余の歌の大半を占めている。

日本で男性のみの普通選挙が実現したのがこの三年後の大正十四年である。婦人参政権が実現するのはそれより二十年も後の事である事から、当時夫同伴とはいえ晶子が若い男性達を連れ一見気儘に吟行旅行に時間と金を費やすことに世間はどのように反応したか興味深いが、その記述を見つけることはできなかった。

与謝野鉄幹の筆による表紙、裏表紙の花の絵と題字の筆致はは伸びやかにして華麗。これだけでも一見の価値のあるものだ。

表紙を開くとそこには「森林太郎先生に捧ぐ」とある。この歌集出版の二ヶ月前に逝去した森鴎外林太郎に対する献辞だ。与謝野夫妻は鴎外の死に深甚なる衝撃と悲しみを受けたと言われている。

序として歌人平野萬里が与謝野夫妻との吟行旅行の数々を紹介しており、当時の吟行の様子をありありと描写している。その中でやはり晶子の頭抜けた作歌能力に舌を巻くとともに

「夫人は日本に歌あつて以来の第一人者で、その作る所は高く古今の標準を抜いてゐる。夫人をして西洋に生れしたらばと私は常に思ふ。夫人の作を批判し得る人は今の日本にはあり得ない。夫人は寂しからう。」

とまで書くのだ。パリに長く在し、当時先端の文化に触れていた萬里。ここに優れた表現は批評なくば成り立たぬ事を知悉しているが故の言葉を見つける。これは二十一世紀の現代においても何ら変わらぬ事実である。ぼくはこの一文を読んでこの本に出逢えて良かったと心から多聞に感謝したのであった。

草の夢。「草」とは植物のほか「草野球」のような本格的でないものを指したりするほか人が増えてゆく様を表す「民草」などという語もある。歌稿を「詠草」と言ったり、本を指す「草子・草紙」とも呼び、卑近なる存在を表す語として用いられて来た。

さて、この歌集名の「草の夢」とは何を指すのだろう。それは晶子の人生そのものではないか。「みだれ髪」で社会にセンセーションを巻き起こし、詩歌で食えない夫鉄幹と十余名の実子を短歌ひとつで食わせ、尚且つ女性解放運動や反戦運動にも関与する思想家としての活動は言い古された言葉だが「草魂」とも言うべき矜持があったのだろう。そんな闘士のような晶子にもある柔らかな側面、それがまろび出た書名なのではないかと推測する。それは表紙や装幀に奢られた華美ともちがう自由を想起させるデザインにも強く表れているような気がしてならない。

前置きが長くなった。歌をいくつか紹介しよう。

劫初より作りいとなむ殿堂にわれも黄金の釘一つ打つ

冒頭からしてこれである。

ぼくはこの歌を随分昔から記憶している。

なんという荘厳で美しい調べか。

劫初とは仏教でこの世の初めである。

「生まれ生まれ生まれ生まれて生の始めに暗く

死に死に死に死んで死の終りに冥し」と看破した空海。その無明に日本語という大殿堂は建つ。ぼくはこれを日本語の大河と意識していて、日々短歌や俳句を詠み散らしているのは大河からまろび出た飛沫であり、巡りめぐり大河へと戻るのだと考えている。この殿堂に晶子は黄金の釘一つ打つという。なんという美しき傲慢。なんという強い矜持。非凡の一言に尽きる。この一首をもってこの歌集は日本短歌史の金字塔と成ったと確信するに至るのである。

王宮の氈を踏むより身の派手にわが思はるる落椿かな

わが声となるまで燃えよ落椿 加藤楸邨

落椿。ハッとするほど生々しい赤、ボトリと首が落ちるよう失命するこの花は古来多くの人に詠まれてきた。この花にはどうしても詠み手の死生観が反映されてしまう。その中で晶子はなぜこんなに胸を張れるのだろ。それはきっと短歌界、歌壇、強いてはぶ厚くのしかかる男社会全てに対する宣戦布告をこの歌に込めているから。どこぞの高級旅館の廊下。歌会の騒めきを背に深赤色の絨毯がどこまでも続き薄暗がりに消えてゆく。晶子はひとり確かにここで臆するまいぞと決心をしたのだ。もしかしたら愛しい夫すらも理解できない自らの歌を信じ、鼓舞し、いっそ落椿のよう首落ちるともわが道をゆくと決心したのだ。

難破船二人の中に眺めつつ君も救はずわれも救はず

この歌詠まれたのが大正だということを忘れてはならない。なんだこれは。なんだ昭和の終わりに詠まれたようなこの韻と視野は。晶子よ、あんた尾崎豊か?シェリー〜♪ってか!?

このねえちゃん(っておれの曾祖母さんくらいだけど)、どんだけ自由だよって電車で叫びそうになったのだ。鉄幹と晶子ふたりの難破船はそれぞれの方向へ舵を切ることを運命付けられている。しかし袂を分かつことなく忸怩と安寧のターンを繰り返してきたのだ。狂いそうな甘い泥沼。この危険な時期をぼくもまた知っているから。

直江津を人買船の出でぬとてふためきて追ふ山の雲かな

人買船。なんとまあ生々しい語であろう。

むかしは飢饉が多く東北や信越あたりは人買いや子供の拉致が頻発したのだ。これからその船が港を出ると聞き及んだのだろう。ヒューマニズムより好奇心が勝ったのだろう、慌てふためいて港へ走る晶子らの姿が丸写しとなる。

われ追はれ此処に逃げこし心地しぬわりなき北の海の色かな

逃避行ということば。それはやった者にしかわからない焦燥の色。岡井隆は北海道へ逃避行した。なぜひとは北へ逃げ、そして海を見るのだろう。それは北こそがこの列島の彼岸だからなのではなかろうか。彼岸の淵に立ち振り返る時、ひとはギリギリの決断を迫られるのだ。

海見つつ朝語れば食堂も淋しき海となりにけるかな

なんという寂寥だろう。宴の熱もどこへやら翌の食堂に呆然と晩夏の海を眺めるときどこか灯台守の気分となる。

「食堂も淋しき海となる」なんて胸を鷲掴みされる豊かな措辞を良くぞ詠んだりと端倪する。

萬里は序に於いて吟行の夜の歌会を克明に記しているが、そこには子育てや世の雑事を一時的に放擲し、歌を詠むことに没頭する晶子の歓びが垣間見える。その成果としての晶子の歌は総じて平凡なものが多く、ぼくはそれを引くことはしない。しかしこの五百有余の歌は野良歌人のぼくに大いなる勇気を与えてくれたのだと告白をする。

ぼくは吟行句会で経験しているが、そこに出る句はやはり練られたものとは違い粗い物も多い。しかしその中の良句には読むほどに瑞々しい視座が再現され読む者の記憶を、五感を刺激してやまないものとなるのだ。この本の短歌にはその歓びが読む者にも伝わってくる良書である。

この平成最終年の暮れにこの本に触れられた事はぼくに大いなる啓示をもたらしてくれた。今年を締めくくる本としては望外の名歌集と呼べるだろう。

改めて草魂の人、村田多聞に感謝申し上げる。

多聞、ありがとう。

叶裕

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?