新橋のサラリーマンは蒸留家になれるでしょうか -MITOSAYA open dayに行ってきた-

念願のMITOSAYA open day。

今や"蒸留"階級の人たちにとって半年に一度の一大イベントですが、いろいろ重なってようやく初めて行けました。

1000枚以上のチケットが事前のWEB販売で即完売。

いすみ鉄道は臨時で2両編成になり、地元唯一のタクシー会社は休暇禁止令が発動するなど、南房総の大多喜が祭り状態になっていました。

感想をつらつら書くのもやぶさかではなかったのですが、写真を見返しながら「これ(写真)だけで伝わる魅力溢れる場所」だなと気づきまして、淡々と写真で振り返ります。

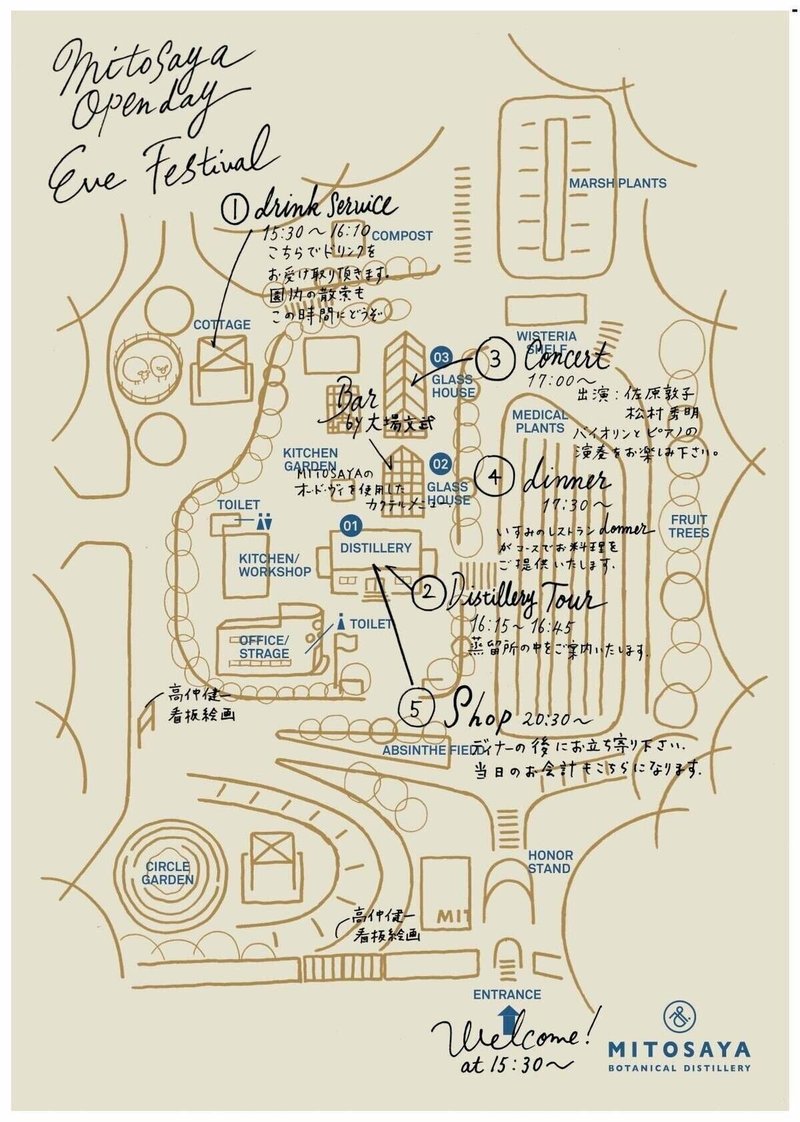

ウェルカムドリンクです。

おそらく樽材でつくられた屋外の特設バーカウンターで、mitosayaの梨のオー・ド・ヴィーをベースにしたカクテル。

ここは元薬草園。最小限に手を加えてオリジナルを活かしつつも、丁寧な手作り感が随所に見られます。

初日のディナーイベントに申し込んだ人が参加できる蒸留所ツアー。元薬草園の建物が蒸留施設に改装されています。

入り口奥に鎮座するKOTHE社製の蒸留器。このサイズ感と佇まいを計算して設えられたことが一目でわかるアーチ。

木桶。発酵槽のひとつ。

アンフォラも。6歳の息子がサイズ感の説明にちょうどいいです。

大小ざまざまなタンクで発酵やボタニカルの漬け込みを行なっています。

蒸留後のオー・ド・ヴィーが並ぶ貯蔵室。外光を遮るため窓はありません。

機能がそのまま形となって立ち現れたかのような、いかにもドイツ製の蒸留器。江口さんの語り口からこの蒸留器への深い愛着が伝わります。

この1台で全ての蒸留を行うそう。今月の新作は8種類あるとのことで、ほとんどフル稼働なんだろうな。

ガラス温室でのディナー。mitosaya製品の他にワインや地域の生産者・作り手によるドリンクも。

右のグラスについているのは、Hender Scheme製のオリジナルグラスホルダー。ヌメ革の質感と上品なフォルムが新たなファッションアイテムの誕生を予感させます。

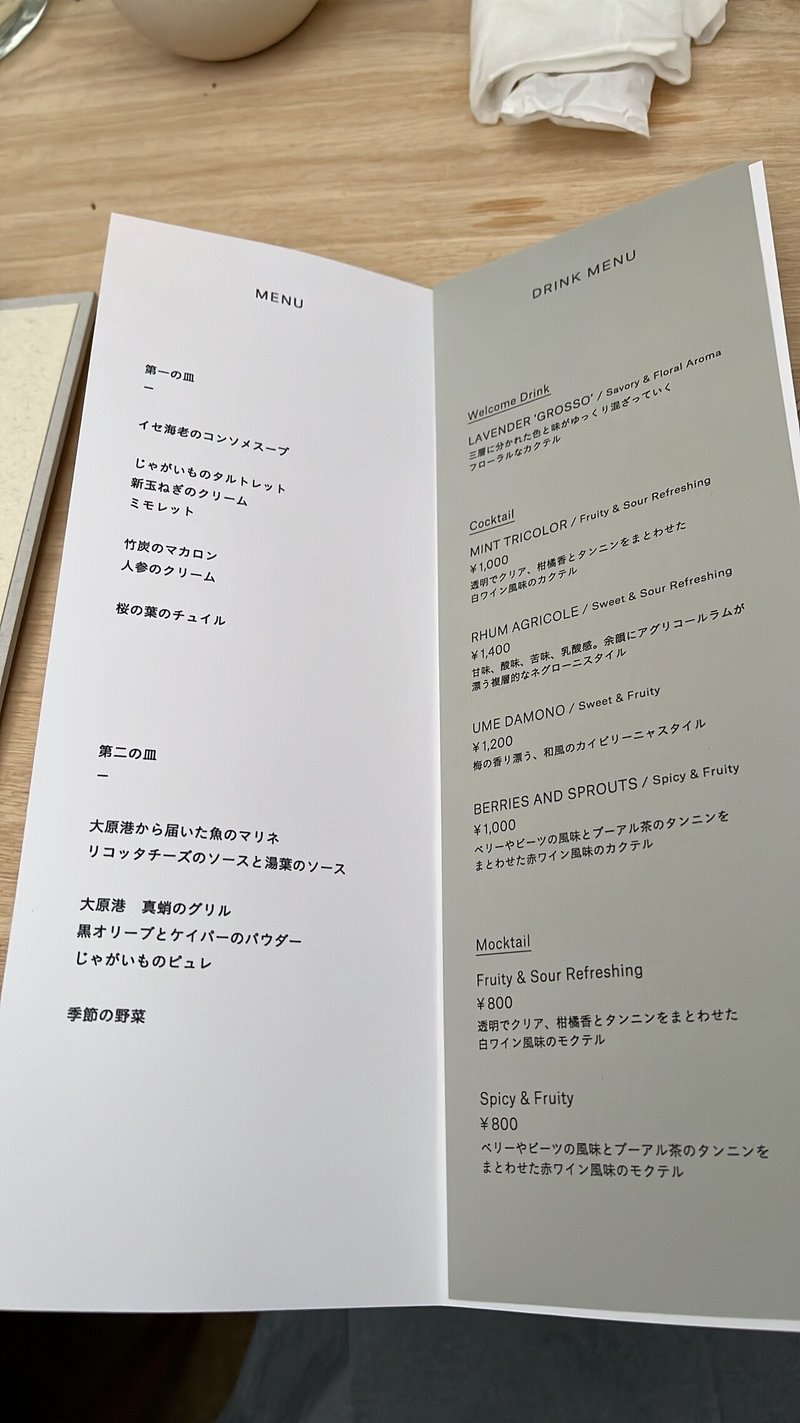

メニュー。大原のレストランDonnerさんによる4プレート構成。

バイオリンとピアノの生演奏を聴きながらだんだんと陽も落ち、写真を諦めて食事とドリンクに集中。これも狙いかもしれません。

2日目は通常のopen day。

mitosaya内のあちらこちらがさながらフードフェス。

開場前から数百人の行列で、写真を撮ってもほぼ人しか写らないので初日にから参加して正解でした。

半年に一度のopen dayのもう1つの見所は、mitosayaと様々なかたちで関わりあう生産者や作り手の出店です。デリ、パン、カフェ、お弁当、焼き菓子、はちみつ、野菜、ナッツ、ドライフルーツ、ハーブ、こどもシアターまで。

ひとりの情熱がひとつの蒸留所になり、数年でここまでのコミュニティを生み出したことは奇跡であり、これから東京に拘らないライフスタイルを目指す方にとっては大いなる希望かもしれません。

私には「出来すぎた理想像」でもありますが、思い描く未来像の偉大なるベンチマークであることは間違いありません。

蒸留を目指すことは、大自然の残る地方の辺境で浮世離れした仙人のような生活を目指すことでは必ずしもないのです。

初日の終盤で江口さんとお話しできる機会があり、「免許はいろいろありましたけどなんとかなりますよ」と苦笑いしながらアドバイスいただけて、少し背中を押された気分でした。

なんとか、します、いろいろ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?