アンソロジー集『赤線本』 失って久しい過去を懐かしむ声より、本当に耳を傾けたい声とは

はじめに

11月15日刊行される、戦後の売春街「赤線」にまつわるアンソロジー集『赤線本』、本書の監修・解説を担当しました。一般書店およびAmazonなどのネット書店で購入できます。

本書の作意については、本書「はじめに」で述べている通りですが、本書を手に取らなければ、当然に読者は知り得ないわけで、これは私と読者双方にとって不便に違いなく、本稿では本書の作意ついてご説明したいと思い立ちました。

赤線とは?

赤線とは、戦後のごく短い時期に、売春が公然と黙認されていた娼街の俗称です。赤線は決して珍しい存在ではなく、国内に偏在しました。具体的には昭和21年から昭和33年の12年間だけ存在し、『売春防止法』が公布された昭和31年当時、赤線と呼ばれた娼街は、国内に1,176箇所、赤線に従事する娼婦は5万人を超えていました。(当時、米軍占領下にあった沖縄県を除く)。

赤線の成立と消滅の詳しい経緯については、本書解説で述べていますので割愛します。

本書企画の舞台裏

本書の提案を、本書の担当編集者さんから頂戴したのは、2018年々末に遡ります。具体的な企画はなく「なにかしら遊廓・赤線・青線などに関連する、面白い本を一緒につくりませんか?…」との、ゆるいご相談だったと記憶しています。

挙がった中には、私が訪ねた全国の娼街跡を写した写真と調査記といった紀行ルポといった案もありましたが、私はそれには興味が湧かず、始めから「赤線当時のメディア・ミックスしたアンソロジー」を強く推しました。

この理由は、同時に本書の作意ですので、次に説明したいと思います。

収録作品

本書は、赤線があった当時に発表された作品、ないし赤線を経験した当事者の手による作品で構成されています。

小説家、大衆作家、エッセイスト、ジャーナリスト、作曲家、銀幕のスター、喜劇役者、歌謡曲歌手、漫画家などなど、様々なクリエイターが遺した赤線作品たち。

〝買い手〟である男性に限らず、女性の目を通した赤線作品も収録することに注力しました。

永井荷風、吉行淳之介、小沢昭一、芝木好子など赤線に関心のある人にはよく知られた顔ぶれから、高倉健、ちあきなおみ、富永一朗、小島功など「この人が書いて(描いて)いたのか!」と、本書の目次を一瞥するだけできっと驚かれることでしょう。

収録コンテツも、文芸に留まらず漫画・歌謡曲(歌詞)・報道写真・映画(『赤線地帯』の舞台裏)などバリエーション豊かです。

かほどに多種多様なコンテンツに吸収・昇華された赤線は、当時の人々にとって身近な関心事であり、のみならず、ジャンルを超えて作り手の創作意欲を刺激する題材だった事実に他なりません。赤線が日本のアート史・カルチャー史に与えた影響の一端を窺い知ることができます。これはメディア・ミックスの構成をとったがゆえに伝えられることです。

そして結論を少し先取りすれば、私が本書を構成する上でもっとも大切にした要素は「同時代性」です。

なぜアンソロジーなのか?

2020年6月に刊行した自著『遊廓』(新潮社)にも記したことですが、これまでに500内外の娼街を取材してきた私が身に沁みて理解した実感は「フィールドワークするには、既に遅い」です。

まずお断りしたいのは、こうした言葉を口にする私は、他の誰よりも悔しい立場にいます。他の取材者同様、不首尾を隠して、成果を披瀝したい欲求に駆られるのは、取材を重ねた私も同じかそれ以上だからです。

むしろ例えば「残された記憶を丁寧に拾い上げた」と言葉を飾った方が、よほど人の心を掴むと、これまでの自身の活動の経験から、断言できます。

もちろん私自身、記憶が消え入る今だからこそ辿り着けた取材成果も多くあります(取材の直後に建物が取り壊されたり、関係者が亡くなったりなど)。

ですが、こうした糊塗は取材の濃度や多寡にかかわらずむしろ容易く、先の実感は安直に掲げた白旗ではなく、「踏査した自分しか持ち得ない視座である」との自負ゆえです。

赤線とは既に退色が進んだ、彩度の低い過去の一部と認めるより他ないのです。昭和33年に施行された売春防止法施行から60年余が過ぎ、赤線を実体験で知る世代は80代半ば以降であり、日本人の平均寿命を既に過ぎるタイミングに差し掛かかっていることを、私は取材経験を通して強く意識しています。

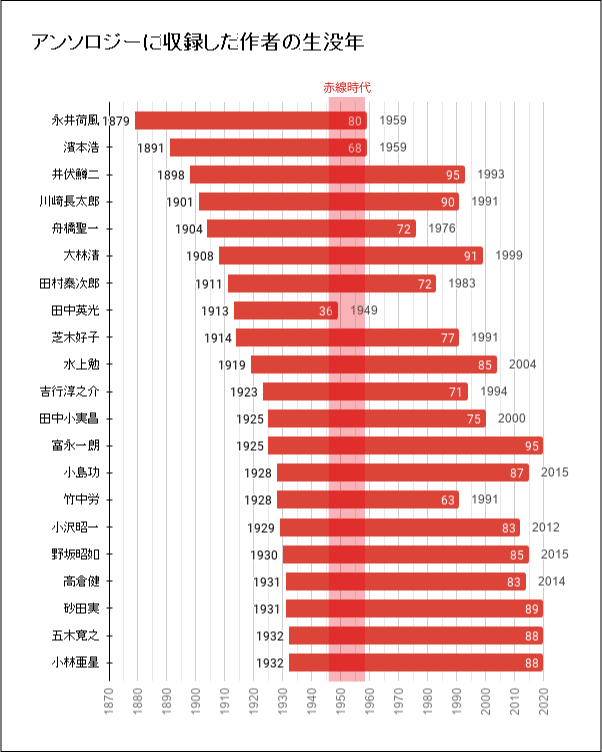

<グラフの説明:棒グラフ末数字は没年齢。収録した作り手全員が戦前生まれであることが分かる。団塊の世代が70代半ばに差し掛かる現代だが、赤線を具体的・体験的に語ることができるのは、もはや戦前生まれであり、作者の多くが鬼籍に入っていることが分かる。多くは1990〜2000年前後に没しており、20〜30年前なら直接的な取材も有効であったことが視角的に理解できる。(存命の作者を含む。製作・渡辺豪。禁無断複製転載)>

しかし、そうした意識を阻む現代特有の背景があります。実は私たちの想像以上に、現在、書店に並ぶ赤線に関連した書籍は少なくありません。過去が消え入ろうとする刹那、人はそれに哀別したいのか、近年、赤線を扱う書籍は、それなりの刊行数があります。アンダーカルチャー・サブカルチャー、それらの街歩き趣味が一般化したことも、後押ししているかもしれません。ダーク・ツーリズムという言葉もよく聞くようになりました。想像とは裏腹に現代は赤線にまつわる情報「量」については恵まれている時期に当たります。(ネットの情報も合わせれば、なおのことです)

これを目の当たりにすれば、今なお赤線は全国の街の片隅にひっそりと残されていて、見たこともないような日本の景色があるのだ、との印象を覚えても無理はなかろうと思います。

残念ながら、取材した私の体感では、赤線建築や街景の多くは既に消滅しています。

(※余談ですが、私たちは失ってようやく価値に気づき、戦後の建物を大切にしていないことを過去にも指摘しました)

赤線建築をご覧になった経験を持たない方でも、郷里の景色を思い浮かべてみると良いと思います。

あるのはバイパス沿いの画一化された景色(洋服の青山、吉野家、サイゼリヤ、カインズ、ブックオフ、スターバックス…)と、シャッターが閉じてもなおBGMだけが虚ろに流れる駅前のアーケードや商店街ではないでしょうか?(ロードサイドの景色や開発を非難しているのではないので、誤解ないよう、ここに言い添えます)

まして、戦後直後の産業やその建築が残る可能性が限りなく小さいことは、容易に想像できます。

本が多くても読書機会に恵まれているとは限らない

こうした量的な充実がある一方で、赤線にまつわる読書機会に恵まれているとは、私は到底考えることができません。

例えば「残された記憶を丁寧に拾い上げた」とドラマチックな響きを湛えた帯文を添えれば、読者の歓心は買えるかもしれませんが、そもそも少なくなった母集団からサンプルを抽出する手法は本当に有効でしょうか? 今だからこそ求められる方法論でしょうか? 当時の代表的な声、象徴的な声、あるいは断片であれ正確な歴史の一片が抽出できるのでしょうか?

資料批判なく複製される紙の情報

私たちが想像する以上に、紙は、情報の固定力が強く、権威のみが残っているメディアです。

仮に取材者が出会った人物が、例外的な意見・体験を持つ人物だったとしても、書き手はその成果を過大評価しがちです。(このことは私自身にも経験があります)。母集団が少なくなるほど、その傾向は強まります。

例外的な声は書き手の成果として本に載り、その本しか参考文献になり得ない環境がある限り、今後はその声が連綿と引用されていきます。やがて例外・少数は、代表・多数を塗り替えることでしょう。

私は、こうしたことを恐れています。

かつて情報の上流には紙がありました。しかしネットに影響を与えて情報が複製されていく時代は過ぎ、今やネットが情報の上流にあります。(ネット情報を元ネタにつくられた本、すなわち二次創作と呼んで差し支えない遊廓・赤線の本を、私は数タイトル挙げることができます)

ですが、今なお書店が取り扱い、図書館が所蔵するのは、旧態のカタチを持っている「本」であり、多くの人にとって一次情報は今もネットではなく、本です。

調査研究、あるいは純粋な読書のため本を開く私たちは「本に書いてあることだから…」と無意識に信頼します。

本よりもネットに多くの時間を費やし、本よりもデジタル・コンテンツを買うことが当たり前になった現代の私たちですが、紙が権力をとうになくした今も、権威だけは残しているのです。

ネットから紙へ、あるいはネットからネットへ情報は還流し、循環するたびに劣化し鮮度を失っていきます。

(図書館がWEBをアーカイブする動きも始まっていますが、多くの人が信頼し、目を止めるのは、今後もしばらくは「本」でしょう)

作り手(書き手は出版社など)は、引用が繰り返されて劣化した情報に寄り掛かり、歓心を買うために針小棒大とも取られかねない成果や、逆説的な視点をそれと隠しさえします。

これまでに私が述べたことを大げさな憂いと思われるかもしれませんが、今や「遊女は現代でいうアイドルだった」に代表される遊女観が、飽きずに繰り返し繰り返し再生産されては書店に陳列されている現状を眺めていると、このままでは戦後の赤線にまつわるトンデモ本がやがて定本扱いされる日が来ても、全くおかしくないと私は直感します。

しかし、こうしたことを、作り手の姿勢や欺瞞その他に理由を求めるのは問題の本質ではなく、行き着くところ「本が売れない」という業界の現状が、作り手(著者や出版社)に山っ気を起こさせ、商業出版の限界を狭めているものだと私は考えています。

旧作こそが鮮やか

こうした現状が横たわっている一方で、赤線と同時代にあった作品群について、私たちは関心を示してきませんでした。

私は新刊・古書店を営んでいますが、書店を経営するようになってから、本の流通環境が、私たちから旧作を遠ざけていると考えるようになりました。

新刊書店は新作に価値を見い出し、読者にそのように伝えて、販売に努めています。新作とは、発行日が近いというプロダクトとしての新しさであり、何ら価値の新規性を約束しているとは限らないにもかかわらず、です。

私は、書店で本を仕入れる関係上、発行から数年経てば書店からの引き合い(客注)もなく、出版社の倉庫に積み上げられ、保管コスト等を理由に裁断廃棄される本の存在を折々垣間見ています。本には鮮度があり、鮮度が落ちれば、佳作であっても世間から見向きされなくなります。

だからこそ、似た内容を、著者を替え、装丁を替えて、見かけ上新しい本が再生産されていることを、多くの一般読者は理解していると思います。

対して古書店はある種の骨董性に価値付けしています。広く価値を認められた、すなわち売れた本ほど価格(≓価値)が低くなるパラドックスです。

こうして本を買うときの旧弊に慣れた私たちは「旧作」より「新作」を求めがちであり、古書を求めるときでさえ、内容に価値を置いているとは限りません。私はこれらの営為を間違いだとは非難するつもりはありませんが、そのことに無自覚であり、ある種のゆがみを生んでいると捉えています。

いずれにしても私たちは旧作から遠ざかっています。

赤線を知る世代が限りなく小さくなり、印象も記憶も焦点を失いつつある中、現在を足場に虫眼鏡で拡大した大きさをそれと信じるよりも、赤線があった当時に直接裸眼で眺めて、つくり残してくれた先人たちのコンテンツに目を向けたいと考えました。

「失って久しい過去を懐かしむ現代の声ではなく、過去に生きていた現代の声へ耳を傾けたい」と、本書「はじめに」でも、このように書き添えました。

売春防止法によって赤線が廃絶してから半世紀以上が過ぎ去り、既に退色した現代からは、到底捉えようのない鮮やかさを持つのは、旧作に他ならないのだ、と私は考えます。

旧作こそが、最も鮮度が高い作品群なのです。

これが、私がアンソロジーを編んだ理由です。

選出した作品について

作品の選出にあたっては、代表作品から隠れた佳作まで幅広く収録しましたが、とりわけ気を配った基準が2点あります。

1つ目は、男性特有のロマン化した売春観を可能な程度減らすこと。「昔は(売春にも)風情があった」「(売春といえども)古き良き日本文化だ」といった他愛ない(そして何ら効用のない)感想に代表される言説です。ジェンダーやセクシャリティが大きく揺れ動く現代では、共感できない遊里情緒・趣味的買春観に出くわすと鼻白んでしまい、それに気を取られて作品の価値はぼやけていきます。

かといって作品当時の空気感を掴む上で、完全な排除が賢明とも思えませんし、むしろ欠くことのできない要素です。

本書はおそらく女性読者が多くを占めるものと私は予想しており、女性が手に取っても、問題なく読書が楽しめる程度の男性視点に留めるよう気を配りました。(そして女性視点の作品も多く収録しており、当時の女性が娼婦にどのような視線を向けていたのか、是非、女性にこそ読んで欲しいと思っています。加えて男性作家が持つ、遊里情緒と背中合わせとなった酷薄な目線についても、解説で指摘しています)

2つ目は、これまで史的な解説がなされてこなかった作品を対象としたことです。

現代でもそうですが、文芸作品の解説は縁ある作家か文芸評論家が、映画であれば映画評論家が、それぞれ執筆するのが慣習のようです。

しかし時代が下れば、当時は言わずもがなであっても、そこに史的な理解が必要とされることが多くあります。

さらに言えば、解説にはジャンルごとに特有の「文体」があって、多くは概念が連結した「文脈」によって成り立っています。これが読み手に情感や読み応えを与えています。

例えば、映画や音楽の解説文を10年後に改めて読み返してみると、「漂白された雰囲気のみで当時の感慨は何も伝わってこなかった」といったような経験はないでしょうか? 時代を共有しているからこそ成立する文体は歴然とあって、商業性を帯びたコンテンツであるほど、この傾向は強まりまるものと私は考えています。

手前味噌ですが、例えば今回収録した、溝口健二『赤線地帯』(取材・濱本浩)、田中英光『曙町』に今回のような考察を加えたのは、初の試みだと自負しています。

購入方法

冒頭述べたとおり、全国の一般書店およびAmazonなどのネット書店で購入できます。

チラシなどもご用意したので、印刷して書店へ持参すれば、注文もスムーズです。(「アカセン」との音は店員さんによって聞き慣れないと思うので…)

謝辞

最後になりましたが、関係者のお二人にこの場を借りて感謝を述べたいと思います。

本書の担当編集者、高部哲男さん。『歴史の中の遊女・被差別民』(2006年、新人物往来社)を編集協力した経歴をお持ちの方です。五木寛之氏が飛田新地を練り歩いて、座談会に出席している同著は、私の愛読書でもありましたので、こうしたご縁を頂いたことに感謝しています。(ちなみに同著執筆者の一人、高部雨市氏はお父様とのこと)

装丁は、私のラブコールに装丁家・佐藤亜沙美さんが応えて下さいました。余談ですが、2014年に私が渡辺寛『女性街ガイド』を復刻した際、MS明朝の題字に真っ白い背景の装丁としました。装丁家であれば、鼻にも掛けないどころか、それ以前の装丁ですが、敢えてこうしました。

これは私自身の前職が、パッケージの存在しないデジタルコンテンツを扱う業界だったことから、「出版業界のモノマネや後追いではなく、中身(コンテンツ)に価値を置きたい」との(今考えると大いに青臭い)思いから至った装丁でしたが、一番早いタイミングで購入して下さったのが佐藤さんでした。私のメッセージが伝わったような気がして、一人で舞い上がったものでした。偶然ですが、同郷だったこともご縁を覚えました。

お二人が導いて下さったことに感謝しています。ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?