23.3.19お昼ごはんアレコレ

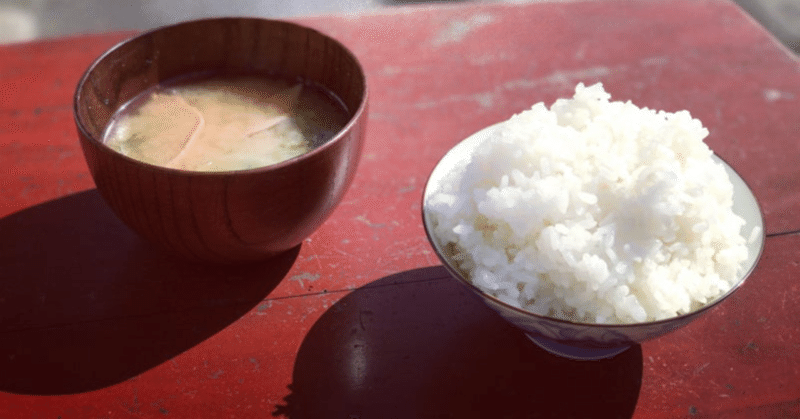

野らぼうさんの稽古場では、お昼ご飯を皆で食べる。ほぼ決まった時間にご飯休憩が入る。その時間になると、キッチンに行き炊飯器と、箸とお椀とお茶碗のようなお椀としゃもじを稽古場に移し、同じ鍋から汁をとり、ご飯を盛り、一つのちゃぶ台を囲む。

まるで一昔前の家族のような。昔いた劇団も似た感じだったけど、ご飯は自分で用意し、もう少しひとりになる時間はあった。が、ここでは「皆で同じ食べ物を食する時間」を大切に捉えている。(ように思える)

皆で食事を囲む事と、演劇が同一線上にある。この時間の共有が野らぼうの劇団、劇場、集団、芝居、役者を創る中で根っこなような気がしたのは参加してすぐだった。野らぼうの世界に全身を浸すつもりで食べる。任侠の世界だと盃を交わすような。(そこまで大げさではない。)

話は変わるが、ちょっと前に20代の役者達と芝居や集団を作る時に感じた、食事に対する世代間ギャップに驚いた事があった。

・その時自分の食べたいものを食べたい。

・昼は食べなくていい。

・量を食べたくない。

・作る人に手間をかけさせたくない。

・ひとりになる時間が欲しい。

・午後の準備がしたい。

こんな感じだった。これが良い悪いではなく私のいた世界での「フツウ」なのだ。

「集団(ここでは劇団)」を作るのって一朝一夕で出来ない。互いの価値観の尊重と我慢、物理的な時間の長さの共有、反対意見が生まれるバランス、色いろな相互理解が必要だ。

色々書いたが、

ごちゃごちゃ考えず、芝居前には腹を満たせ!という事だけなのかも知れない。

※そういえば、韓国の劇団にしばらく滞在した時も同じように感じた。その劇団はソウルに元々あったが、ファッチョンという地方都市に活動拠点を移して劇場作りや暮らし方を模索しているようなところで、生活が芝居をする事と地続き、生き方そのものと言う感じだ。

※もちろん、これは私の数少ない「劇団」

というものの関わりの中で感じた、私個人の発見と驚きであり、劇団それぞれに色んな形があるので何が正しいかという話でないです。