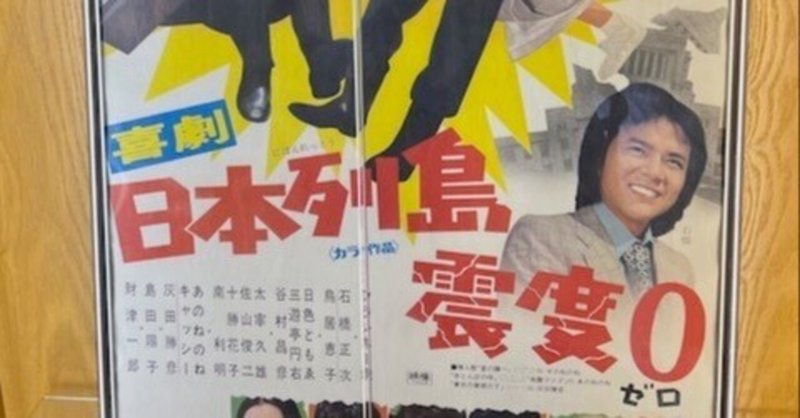

喜劇 日本列島震度0

前田陽一。世間的には無名の映画監督かもしれない。しかし、俺はその前田陽一作品を何本も見ていく中で、ある種の感動さえ覚えることもあった。

その感動というのは、前田作品に通底している「反高度経済成長主義」のようなものから感じた。

前田陽一が主に監督を手掛けていた60年代から70年代。日本は高度経済成長の只中にあり、例えば田中角栄がぶち上げた日本列島改造論によって、新幹線は開通し、各地に空港はでき物流だけでなく、人の流れも変わり、景気は右肩上りに上がっていく中、人々はその流れに乗り遅れまいと狂乱の中に身を投じた。

東宝のコメディに植木等の「無責任男」というシリーズがある。あの中で植木等演じる主人公のサラリーマンは、高度経済成長の足並みに合わせて、調子良く生きている。いわば、その時代の光を象徴した人物だ。

それに対し、松竹のコメディというのは、同じコメディでありながら、時代を真逆の方向から描いている。経済成長から取り残されてしまった人。こぼれてしまった人。波に乗れなかった人。いうなら時代の底辺で、這いつくばるようにして生きている人たちを描き出していた。

その急先鋒とも言える監督が前田陽一であった。

『ちんころ海人っこ』と言う作品では、伊豆諸島と思われる島に観光開発の話が持ち上がり、島民たちはにわかに色めき立つ。

海人たちは漁の代わりに、観光客相手の海人ショーを始め、島に石油が湧いたことを知った左卜全は、嬉しさのあまりそのまま死んだ。

島の空港開設を祝うというその日、パレードが道の向こうからやってくる。主人公の海人を演じる中村晃子は、そのパレードとすれ違うようにして歩き、島の港から船で島を出ていった。彼女は島の開発には一貫して反対だった。これがこの作品のラストシーン。

空港開設を祝うパレードが高度経済成長の象徴だとしたら、それに背を向けるように島を出ていった中村晃子はクールだし、当然前田陽一の視点はそこに置かれているのだろう。

『喜劇 男の子守唄』では、主演のフランキー堺が、高層ビルを見上げながら、

「どうせ。こんなもん。いつか消えてなくなっちまうんだ」

と高度経済成長に、呪詛にも近い言葉を投げつけた。

『喜劇 あゞ軍歌』はフランキー堺と財津一郎の二人が、靖国神社の賽銭を盗んで、ベトナム戦争からの脱走米兵を高飛びさせると言う、今ではおよそ作ることができない作品である。

『にっぽんぱらだいす』は、売春禁止法によって、赤線が消えるというその日、自ら命を断つ娼婦を描いた作品だ。このように書けば、何か硬い社会派の映画のように思えるかもしれないが、それを喜劇として描き出すところに、前田陽一の素晴らしさがある。

グループサウンズブームの時に作られた『進め! ジャガーズ敵前上陸』は、完全にビートルズの映画『Help!』のパクリであったが、そこにも終戦を迎えてもフィリピンのジャングルで取り残されていた小野田さんのような日本兵を登場させるところに前田節を感じる。

それで俺が一連の前田作品における「反高度経済成長主義」の何に感動したのかと言えば、誰もが両手を上げて、経済成長の恩恵を享受している中、前田陽一はそれに疑問符を呈し、アンチを投げかけているからだ。

経済成長によって、いつの間にか日本人は「中流」なる階層を形成した。しかし、先にも書いたように、そこから落ちていった人たちもいた。転げていった人たちもいた。取り残されていった人たちもいた。前田陽一は、むしろそういった経済成長の影になってしまった人たちこそを取り上げていった。

影となってしまった人は、いわば社会的少数者であり、弱者とも言える。そう言った人たちを描き出したところに、俺は感動を覚えた。

前田陽一と世代が一緒で、同じ松竹の喜劇監督に森崎東という人がいる。前田陽一と作風は似ているが、森崎東の場合より底辺度が深まる。

羽田沖にへばりつくように建っているバラック集落の中で生きる者たちの人間模様。カリウスに冒された少年。マグロ漁師の渥美清。

大島渚や篠田正浩、吉田喜重のような監督を松竹ヌーヴェルバーグ監督と呼ぶなら、前田陽一や森崎東は、松竹反ヌーヴェルバーグ監督と呼んでもいいだろう。そして、彼らの作品を見る時、山田洋次の偽善性を感じずにはいられないのだ。

山田洋次も、前田陽一や森崎東と一緒の松竹喜劇監督として、そのキャリアをスタートさせた。ただ代表作の「男はつらいよ」シリーズを見れば分かるように、そこには本当の底辺の人間は登場してこない。

寅さんを囲む人たちも中流な感じだし、寅さんその人も破天荒ではあるが、アウトローというほどの危険性は感じさせない。

山田洋次は一見、大衆を描いているように見えるが、その大衆の最底辺はすくい上げていない。いや、むしろそう言った危険性をはらむ要素を排除したことによって、山田洋次の作品は、それこそ日本の中流層に受け入れられたであろうし、彼自身も国民的映画監督と呼ばれるようになったのであろう。だが、そこに彼の優等生的思考を感じ取るのは、俺一人であろうか。

いずれにせよ。俺は山田洋次と前田陽一のどちらを好きかと問われれば、迷わずに前田陽一と答える。

前置きが非常に長くなってしまったが、過日ラピュタ阿佐ヶ谷にて、久しぶりにその前田陽一特集上映があるということを知り、電車に乗り、その暗がりに身を沈めた。

選んだ作品は『喜劇 日本列島震度0』。ずいぶん昔に見て、ほとんどストーリーを忘れてしまった『喜劇 あゞ軍歌』も見たかったが、前田陽一フィルモグラフィーの中から、一本でも多くの作品を見てみたいと思い、この作品を選んだ。

結論から書けば『日本列島震度0』に突出したものはなかった。今まで書いてきたような前田陽一に特有な「反高度経済成長主義」というものもあまり感じない。

舞台は下町江東区の海抜0メートル地帯。「男はつらいよ」のタコ社長で有名な太宰久雄が営む理髪店では、落語の師匠が、

「昔から怖いものと言えば地震、雷、火事、親父なんて言いましてね。その筆頭に来るのが地震っていうわけで。あっしらが住む江東区なんていうのは、海抜0メートル。ひとたびグラっときた日にゃあ。もう大変なんてもんじゃないんだ」

と歯切れよく落語の稽古を、太宰に頭を剃ってもらいながらやっていた。

太宰は町内会の会長で、町内の主だったものは皆、この理髪店に出入りしていた。その中の一人が足袋職人のフランキー堺。フランキーは四代続く足袋職人だが、今では機械縫いの足袋にすっかり押されて仕事もあまりない。

仕事がない代わりにフランキーは、町内会の行事などは積極的に関わる方で、この年も夏祭りの寄付金集めや、その祭りが来ると町の一軒一軒にお札を配ったりと、こまめに動いていた。

フランキーには一人娘がいたが、妻には先立たれたようで、二人で暮らしている。その娘には南という名の恋人がいた。この南役が石橋正次。

彼は区役所に勤務しているが、地震対策室という、いつくるかこないかわからないことのために働くという退屈な部署で、同じ部署の悪友たちと、公務員にはありがちなことだが、ギャンブルにのめり込むという日々が続いていた。さらにフランキーの娘とは、高校の時から付き合ってるということもあり、すでにその交際もマンネリ化が否めないのであった。

町内には蓮月という名の占い師がいる。フランキーは夏祭りのお札を配る際、蓮月のところにも寄ってお札を渡した。そこでものはついでと、蓮月に娘と南の関係を占ってもらった。

ちなみに蓮月が行う占いは、最近めっきり見かけなくなったが八卦見という方法。

「心配することありませんわ。二人は倦怠期に入っているものの、この先明るい兆しが見えますもの」

「はあ。そうですか。いや。蓮月先生にそう言ってもらえれば安心ですよ。なんだかうちの娘も最近、色気付いてきやがって心配で心配で」

南たち悪友は給料を次々とギャンブルに注ぎ込んでいたが、彼らの安月給ではそう続くはずがない。そこで彼らは街の金融業者(はやく言えばサラ金)、財津一郎から金を借りまくっていた。

悪友四人は、インチキ麻雀をやり、客をはめて、金を巻き上げようという算段に出た。

雀荘。四人が座る雀卓には、悪友三人と南利明が座っていた。三人はサインを決め南利明をはめようと図る。そこへ石橋正次。

「おっ。どうだ。みんな。なんだ。つきまくっているじゃねえかよ。おっさん。こんなに負けが込んで払えるのかい」

「うるせい!このガキャ!お前らがさっきから、俺をはめようと思って、つるんでいるのを俺はお見通しなんだ!この落とし前は、指でも一本詰めてもらうぞ!」

普段、コメディーリリーフとして登場してくる南利明が、凄みを利かせた親分風という感じの役を演じていたが、このシーンだけの役というのがもったいない気がした。

この作品が公開されたのが1973年(昭和48年)。確かにこの当時、石橋正次はフレッシュな若手俳優として売り出していたのかもしれない。

俺が子供の頃、親が買ったのか家に石橋正次のレコードがあり、歌手業も並行して行っていたのかもしれない。

町内会の役員たちは、町にあるスナックに集まり酒を飲んでいた。そこには区役所の地震対策室長も同席していた。

「いや。オタクらの中でね。防災対策の責任者を決めてもらわなきゃ困るんですよ」

「いや。室長。困るって言われてもね。私たちも仕事で色々と忙しくてね」

議論は平行線を辿った。そこへフランキーが店に入ってきた。

「室長。ちょうどおあつらえ向きなのが入ってきましたよ」

皆はフランキーを席に呼び、酒をしこたま飲ませて、おだてあげ、防災対策責任者にしてしまった。しかし根が真面目で純なフランキーは、やり出したら止まらないという感じで、街路にて関東大震災のパネルを持ち出して、それを紙芝居よろしく用いて、その恐ろしさをとうとうと述べた。

さらに防災訓練の日には、やり過ぎという感じで、町内の全員を総動員させ、河川敷まで連れて行った。そこではフランキーの町内が一番初めに到着したということで、彼らは表彰された。

これに気をよくしちゃったのが町内の連中だった。なんでも一番になったからいいと、飲めや歌えやのドンチャン騒ぎをはじめた。だがそこでフランキーは、皆に重大なことを告げた。

「おい。みんな。聞いてくれよ。蓮月先生がさ。12月30日の午後12時に東京に物凄い地震が来るって言っているんだよ」

「えっ?」

「そんな占いの話だろ」

「じゃあ。お前、今まで蓮月先生の占いが外れたことがあったかよ」

「本当に地震がくるんだろうな?」

「くる」

「じゃあ。どうすればいいんだよお」

「こういうのはどうかね。東京に地震がくるっていうなら、わたしたちが東京からいなくなっちまえばいいんだよ」

「そんな。地震のために町内の全員がいなくなるなんて、世間様に恥ずかしいぜ」

「だから観光旅行とかなんとか言っておけばいいんだよ」

「あたしゃ伊東がいいよ。伊東に行ったことないもん」

「バカ。東京にでかいのがくるんだよ。伊東だって大変なことになるよ。そうだ。八丈島っていうのはどうだい。あそこなら東京から離れていて安心だ」

皆はフランキーのこの提案に同意し、フランキーは早速旅行会社へと向かった。

町内の人間が地震で盛り上がっている最中、財津はここがチャンスと人々に怪しげな防災グッズを売りつけていた。

布団で寝ている女の後頭部のアップ。その女が枕元にある電気スタンドの灯りをつける。その女が仰向けになると、その顔は蓮月のそれなのであった。

さらにカメラが引くと、すぐ隣に寝ているのは、財津一郎である。二人はねんごろの仲なのであった。

「なあ。蓮月。お前が東京に地震が来るなんていう占いをしてくれたおかげで、わしゃぎょうさん儲けさせてもろたで」

「あなたってなんでもお金に換算して考える人なのね」

「そりゃそや。わしは金貸やで」

蓮月は財津に背を向けた。

蓮月の占いはいつの間にか新聞にも取り上げられ、東京に地震がくるのかこないのかということは大注目の的になっていった。

石橋正次たちは上司である室長の家に行って、土下座をしていた。

「室長。すいません。僕たち公務員でありながら、給料をギャンブルに注ぎ込み、それでも足りないんで高利貸しからも借り、さらにその返済に迫られると、室長の退職金を拝借して使っていたんです」

「な、なに!わしの退職金まで!」

「はい。それでどうすればいいのかと思って」

「どうすればいいのかって。東京に大地震がくるそうじゃないか。その日にだよ。君たちの得意な競輪に行けばだね。その。大穴ってやつが当たるんじゃないかな」

ここのところが論理的によく分からなかったが、石橋正次たちは地震が起こるという日に競輪場に行き大穴を狙うことになった。

そこで石橋正次と恋人は約束をした。競輪場で結婚式を挙げると。石橋正次はモーニングを着て、彼女はウエディングドレスを着ると。

その夜、例のスナックには町内の皆が集まっていた。フランキーを除いては。

「いや。本当に地震なんて来るのかね」

「どうせ占いの話だよ」

「それはね。迷信だよ。迷信」

「なにせね。新聞にまで取り上げられちまってね。これで、みんなで八丈島まで行って当たらなかったらどうするんだい」

「当たるも八卦、当たらぬも八卦。地震がきた時は、この慣れ親しんだ江東の町で、そのまま死んでいけばいいのさ」

「そうだよ。師匠の言うとおりだよ」

みんなが酒の酔いに任せて好きなことを言っていると、そこへスナックのデザインを手がけたと言う人物が入ってきた。

「やあ。みんな久しぶりだな」

「あら。先生じゃないの」

その人こそ往年の歌手、灰田勝彦であり、その代表曲「東京の屋根の下」をフルコーラス披露した。

翌朝、ハッスルしているフランキーは、荷物をまとめてチャーターしている大型バスのところまでやってきた。ところがそこに乗っているのは蓮月しかいない。

「あれ。蓮月先生だけですか。おかしいな。他のやつらちょっと見てきます」

フランキーが太宰の理髪店に行くと、太宰は開店の準備をしていた。

「おい。なにやってんだよ。バスがもう出る時間だよ」

「行きたければ勝手にいけばいいだろ」

「お前町内会長だよ。お前が行かなきゃ示しがつかないだろ」

「行こうと行かまいと個人の自由だよ」

太宰の店を出たフランキーは、町内の他の連中にも掛け合ったが、皆占いなど非科学的だとか言って旅行に参加する者はいなかった。

そればかりか窓越しにフランキーを見て、目が合うとピシャとその窓を閉めるのであった。

下宿の二階の軒先で、あのねのねの二人がギターを抱えて「赤とんぼの歌」を歌っている。

「おい。学生。大家はどうしたんだよ」

「あ。大家さんね。八丈島には行かない言うてはりましたよ」

「お前らはどうすんだよ」

「きょう。大事なテレビのオーディションがありまんねん」

「もう。おっさんどっか行って」

73年当時。本当にあのねのねの旋風が吹き荒れていたのかもしれない。この作品のタイトル曲もあのねのねが歌っているし、もちろん「赤とんぼの歌」も大ヒットしていたに違いない。

フォークソングといえば、社会派のプロテストソングが中心だった時代に、彼らのナンセンスギャグ的な歌は新鮮だったに違いない。

「仕方がありません。二人でいきましょう」

「そうですよ。蓮月先生の占いを信じないなんて、みんなどうかしているんだ」

蓮月とフランギーの二人は、羽田から飛行機に乗り、八丈島に降り立った。

夕暮れの海岸で、二人はご当地の女たちが輪になって踊る踊りを見ていたが、蓮月はブルーな様子であった。フランキーはせっかくきたんだからと、蓮月を踊りに誘った。

なおも夕暮れの海岸シーン。二人は岩礁で佇んでいた。

「蓮月先生。元気がないですね」

「ええ。わたしの占いが外れることはいいですし、わたしがインチキだって言われるのもいいんです。でも、東京に残ったみなさんが心配で」

「先生は優しいんだな。いや。俺なんか時々ね。あのなにもなかった焼け跡の頃に戻っちまえばいいんじゃないかって思っているんですよ」

この作品で前田陽一の「反高度成長主義」が窺えたのは、フランキーのこの台詞だけだった。

それにしても、この蓮月という女占い師を演じている日色ともゑという女優がいい。

やはり松竹の喜劇で腕を振るった瀬川昌治監督の『喜劇 怪談旅行』という作品では、フランキーの妻であるが幽霊という役を演じていた。

一方、蓮月とフランキーが二人で八丈島に行ったということを知った財津一郎は、もう面白くないのであった。羽田空港に向かいカウンターで、セスナ機をチャーターしろと言ったり、漁船に乗ってでも八丈島に行くと息巻くのであった。

翌朝。蓮月とフランキーは旅館の二階の部屋で朝食を食べていた。

「いやあ。この部屋は八丈の海が見渡せて素晴らしいですなあ」

やにわにふすまが開き、そこから財津一郎が現れた。

「このオナゴの味はどないだった」

「なにを言っているんだよ。お前は。俺と蓮月先生はゆうべは、部屋も別々だったし」

「そないか」

そう言うと財津は、蓮月をいきなり抱き寄せた。

「こう言うこっちゃ」

財津は蓮月との仲をフランキーに見せつけたものの、蓮月の態度は明らかに、それを拒んでいた。

「どや。賭けをせんか」

「賭け?」

「そうや。蓮月の言うとおり、東京に大地震が来たら、蓮月を諦めるわ。その代わり占いが外れたら、蓮月は今までどおり、わいのもんやで」

「惚れた女の言葉を信じてやれないなんて、男じゃないな」

旅館の部屋でフランキーと財津一郎は、食い入るようにテレビを見始め、東京の様子を注視した。画面に映って熱唱するあのねのねの二人。競輪場でのレース。それが細かいカットによって映し出されていく。

テレビ画面に正午を知らす時報が映し出される。その秒針が過ぎていく。

「やったー!わしの勝ちやー!蓮月を諦めてもらうで!」

財津一郎がそう言ったかと思った瞬間。突然、強い揺れが八丈島を襲い出す。揺れる電球。倒れてくる家具。悲鳴をあげながら外へ飛び出していく旅館の中居たち。

パニックに陥った財津一郎は、机の下へ潜ったが、フランキーは蓮月を連れて外へ逃げた。

そのまま倒壊する旅館。周りを見渡しても崩れた石垣や倒れた木々が見える。

倒壊した旅館の瓦礫の中から財津一郎の声が聞こえる。

「助けてくれ!ここから出してくれ!」

「助けてやるけどな。もう蓮月先生のことは諦めるか」

「諦める。せやから。ここから出してくれ」

フランキーが瓦礫の中から財津を救出すると、ヤツは態度を急変させた。瓦礫の中ではひっくり返ったテレビが、何事もなくサッカー中継を映し出している。

「あははは。占いは外れたんや。ここは東京から遠く離れた八丈島やで」

するとフランキーは斜めになっていた看板を三回大きく叩いた。フランキーが叩いた看板には、東京都八丈島と大きく書かれていた。これがこの作品のオチ。場内からは笑い声も起こった。

最後は石橋正次たちが公金を使い込んだと言うことで、警察に連行されるが、フランキーの娘やフランキーは待っているぞ的なことを言って終わる。

この文章の書き出しに、前田陽一の作品としては突出したものがないと書いたが、その理由を自分なりに考えてみた。そして、このような結論に辿り着いた。

やはり前田陽一の良さと言うのは、高度経済成長を斜に構えて見ているような人間を描いた時に発揮される。

それなのにこの作品の設定は、下町の町内会の人たちという「中流」な人たちの事情なのである。

それに作品の大前提になっている地震騒動も、退屈に地震対策をやっている公務員を登場させるなどしているが、阪神淡路大震災や東日本大震災。さらに能登半島大地震などを経験してしまった今の日本人からすると、この設定自体が何かずれているように思えてくる。

結びの言葉を書くとするなら、今まで見た前田陽一作品の中で一番つまらなかった。

それでも俺は、前田陽一作品を見続けるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?