改めて考える BPO とは? (第101回)

こんばんは、栗下善行です。

先日、自民党の情報と通信に関する調査会の中で、NHKと民放連の専務理事を呼び、出席議員から「不祥事を起こした政治家が不快な表情をする映像が流れていることに対しBPOは注意しないのか」などといった質問をした上で、会議後記者らに「BPO委員の人選に国会が関われないか提起したい」と述べたことが問題となりました。

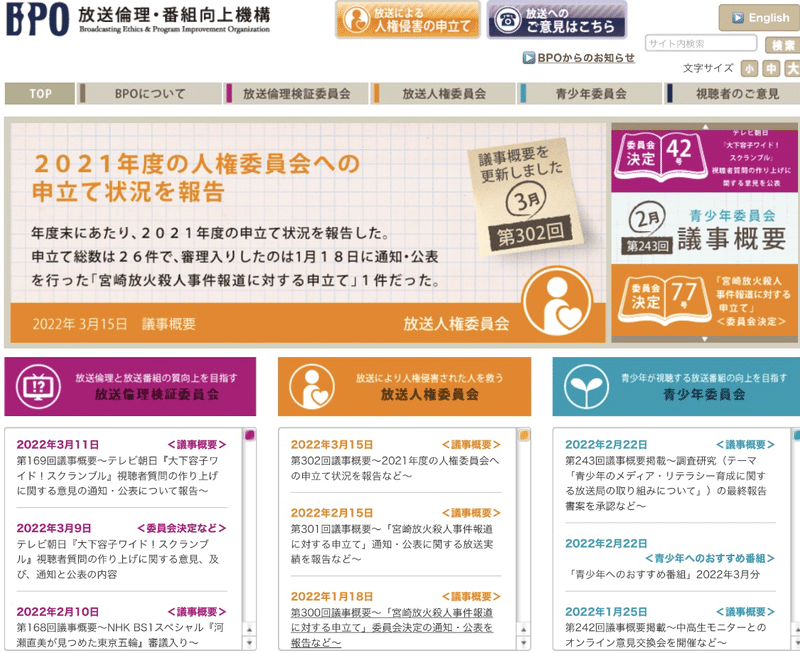

よくニュースで目にするBPO(放送倫理・番組向上機構 Broadcasting Ethics & Program Improvement Organization)ですが、その成り立ちや具体的な働きについて詳しく知っているという方は実はそれほど多くないのではないでしょうか。

今日は設置されてから20年目を迎えるBPOについてできる限り簡単に整理してお伝えした上で今回の問題について考えてみたいと思います。

■BPOの歴史

1960〜70年代

青少年に悪影響を与えているというテレビの低俗化が批判される

NHKと民放連が

69年「放送番組向上協議会」設立

75年には「暴力表現」「犯罪表現」「性表現」などの番組基準を提示

94年の松本サリン事件などへの報道のあり方が批判の対象となり、放送のあり方に関する諮問機関が設置され、

96年「視聴者の苦情や紛争処理のための第三者期間を設けるべき」との答申が示される。

NHKと民放連は

97年にBRO、BRC設置などを経て

2003年、BPO(放送倫理・番組向上機構)

を設置

■BPOの目的は?

視聴者からの意見や苦情の一本化とそれらへの効率的な対応

独立した第三者としての立場を保ち、放送事業者の自律的対応を促し、番組に対する政府・行政の介入を防止し、「放送の自由」を守る。

各放送局がBPOの指摘を受け入れることについては合意書が交わされている。

「決定の内容をニュースなどで視聴者へ伝えること」「具体的な改善策などを報告すること」などが約束されている

■BPOの構成

三つの委員会が含まれる。

「放送と人権等権利に関する委員会」

→人権に関わるものプライバシー侵害、肖像権の侵害などについて裁判外紛争解決を行う

「放送と青少年に関する委員会」

→青少年に関わる放送に対する意見を審理する

「放送倫理検証委員会」

→虚偽の疑いがある番組が放送されたり、視聴者に著しい誤解を与えた疑いがあるとされるケースの審理を行う。

クリエイターや法律家などの専門家が委員に選任される。

■よくニュースで見る審議・審理入り とその後の対応

苦情が寄せられた問題について、「審議」「審理」の対象とするかをまず検討する。対象にならなかった時には公表されない。対象になった場合には公表されニュースにも載る。

委員会での意見を取りまとめ意見書として放送局に伝えると同時に記者会見も行う。その後、放送局は、改善策などについても取りまとめ委員会に報告す

る。

■これらを踏まえて今回の問題を考える

以上、BPOの仕組み等についてできる限り簡略化してお伝えしました。

BPOには法律上の根拠はなく、あくまで業界が自主的に運営を行う「自主規制」の基準を担保するための組織といえます。「自主規制」を行い、公共の福祉を損なわないことによって「放送の自由」「表現の自由」を守ろうということですので、そこに対して「その人選に国会が関われないか」という発言は、その趣旨を理解していないか、他意があるか、どちらにしても認められるべきものではありません。

一方で、昨今ではテレビ番組への意見やクレームが視聴者間でもSNSを通じて可視化されたことによって、BPOの動きの遅さ、範囲の狭さについて不十分だと感じる方々も多いようです。

つまり、もっと改められるべき番組がたくさんあるのだと。確かにBPOが全ての番組をフェアにカバーできているかといったらそうではないだろうというのが正直な感覚ですが、それを政治家が人事に直接影響を与えて変えようというのは思い上がりではないでしょうか。現に会議の中で出てきた「不祥事を起こした政治家が不快な表情をする映像が流れていることに対しBPOは注意しないのか」という質問を見る限りでは、この感覚を持ち込めば、権力監視を脅かしうると思います。

BPOが汲み取るべきは「政治家の関与」ではなく「視聴者の声」であるべきです。SNSの発展によってキャンセルカルチャーの問題もある中、声をバランスよく汲み取るというのは難しい作業ですが、ポジティブな声もしっかり伝え、そのせめぎ合いでテレビ文化の「表現の自由」を守っていけるように、今後も向き合っていきます。

#表現の自由 #BPO #放送倫理 #栗下善行

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?