大橋保隆個展覚え書き

2013(平成25)年から「燕三条 工場の祭典」(以下「工場の祭典」)が10月の第1週目の木金土日に開催され、遠方からもたくさんのひとが訪れる一大産業観光イベント(*1)となっている。その時期になると、ツバメコーヒーにも「工場の祭典」のついでに立ち寄ってくれる方々で年末年始やお盆に匹敵するほどに賑わう。鎚起銅器はいわゆる「工場」が製造するものではないものの、燕三条におけるものづくりを語るうえでは欠かせないもののひとつである。2014(平成26)年から規模の大小はありながら五年つづけてきた「大橋保隆個展」について、これから振り返りたいと思う。そしてそれは、ツバメコーヒーがオープンした2012(平成24)年11月よりも前の出来事まで立ち戻って語らなければならない。

2012(平成24)年8月、新潟市秋葉区のギャラリー三方舎(*2)で開催されていた「大橋保隆展」に行った。大橋保隆という鎚起銅器作家がいる、ということは知っていて興味は持っていたものの、会ったことはなかった。鎚起銅器というものがなんたるかも知らないし、とはいえこの地域で面白そうなことをやっている人がどんなものをつくるのかを見てみたいという気持ちで暑い夏の日にクルマを走らせた。

そのときどういう言葉をかわしたかはよく覚えていない。あるいはかわしていないかもしれないし、あいさつのみかわしたのかもしれない。はじめから、鎚起銅器らしい丸いカップではなく、すうっと立った直線的なフォルムのカップに好感を持った。使ってみたいという気持ちがなかったわけではないが、そのときは何も買うことなくその場をあとにした。

次に会ったのはその秋のこと。まずは使ってみないと何もわからないな、という思いで、土色(*3)のシンプルなカップを買った。さっそくビールを入れてみたら泡もきれいだし、結露もまたうつくしかった。使うことでカップが育っていくということがうれしかった。愛着を持つ対象になるものがそこにあることがうれしかった。

2013(平成25)年2月に結婚式をすることとなった。豪華な挙式にはまったく興味がなかったのだけれど、ご列席いただいた方々にひたすらおいしいものを食べてもらい、すてきなものをお持ち帰りいただく場にできればと思った。すぐに大橋さんの鎚起銅器が頭に浮かんだ。無知ゆえに70個もの鎚起銅器のカップを依頼した(きっとつくる過程を知っていたら依頼できなかったのではないかと思う)。幸運にもお引き受けいただくこととなり、彼にも列席いただいて、全員で鎚起銅器をつかって乾杯をすることができたことは何よりもうれしかった。

そのとき彼に要望したのが小さめですうっと立った江戸初期の蕎麦猪口のようなものだった。酒杯にしては大きく、カップとしては小さなもの。どうやら使うシチュエーションがイメージしにくいようで「これは何用ですか?」と問われることも少なくなかった。そのかわりにただそこにあるだけで好感を持てるような、うつくしい佇まいのそれであることは間違いないと思っていた。

今、伝統工芸と言われるもの、たとえば鎚起銅器は、かつて庶民がつかうものだったというのが象徴的だけれど、より安価で大量につくることができるものが生まれたことをきっかけに日用品から伝統工芸という領域に足を踏み込まざるを得なくなった。つまり、伝統工芸になりたかったのではなく、生き残るにはそれしかなかった、という切実さがあったのだ。

そして伝統工芸として生き残った技法たちは、まるで宮廷に献上するような佇まい(多くの場合それは豪華で繊細な装飾性によって権力を誇示するものとして機能した)にならざるを得なかった。だとしたら今こそその制約から解放されて、過度な装飾性を排し、日用品として「使う」ことを徹底的に考えたフォルムになってもいいのではないか。伝統工芸がハレのものではなくケ(日常)のものになっていくことでふだんの生活の質が上がり、職人が(より必要とされ)続けていける存在になるのではないか。

この感覚は「ツバメコーヒー」という屋号にしたことともつながっている。過度な装飾性とは店主の思いがたっぷりつまった店名であり、装飾を排した店名とは、燕市にあるから「ツバメコーヒー」という名付け(*4)における、作為性なき透明性/ニュートラルさである。そのような問題意識は2014(平成26)年10月に開催された大橋保隆個展「ニュートラルカップ」の底流にあったわけだが、その際に制作されたニュートラルカップとはいかにして生まれたのか、ということに話を移していきたい。

そのまえに「Newtral 」の意味を確認しておく。

①どちらにも属さないこと。中立。

②中性、無性。

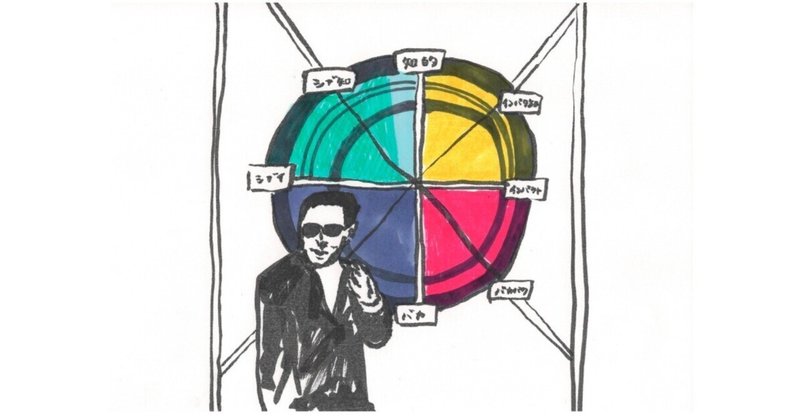

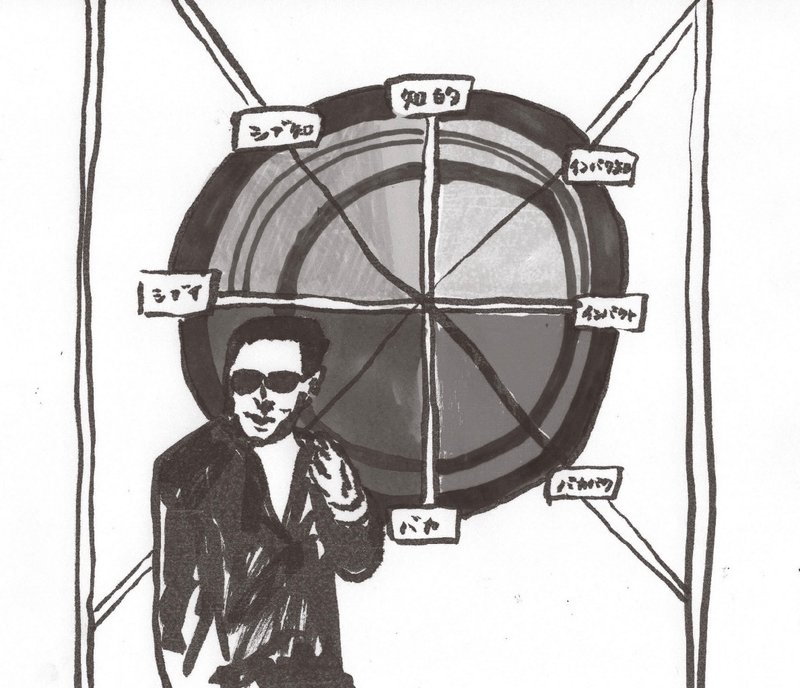

かつて1992(平成4)年からはじまったフジテレビ系列の番組に「ボキャブラ天国」というものがあった。司会者であるタモリとパネリストの品評に対して「ボキャブラ・マトリックス」(*5)「バカパク」「バカシブ」「インパク知」「シブ知」で評価していたが、たとえば「バカパクの10 ・ 10 」とはある種最高得点に近い評価であり、逆にマトリクスの真ん中の原点(0・0)は評価に値しないことを意味していた。

そして、「ニュートラル」(*6)とはこの原点(0・0)の奥に(三次元的に)突き抜けて位置するものと理解している。いかに原点(0・0)の外部に拡がっていくか?という志向性を脱臼させ、次なる価値観はかつてであれば評価に値しないような、どこにでもあるような、なんてことない、ふつうの向こう側にこそある、という価値転倒があったことをここで確認しておきたい。

ぱっと見ではわからない、時間が経つにつれてじわじわくるような中立性とは、ある種の透明性である。透明であるのに(あるがゆえに)際立つとは、まさに原点(0・0)が奥に突き抜けていくというイメージである。このようなことを踏まえたフォルムとはどうありえるのか、を考えるにあたって、手元にあった生まれた場所をまったく異とするふたつのカップ(グラス)を見ていくことにしたい。

ひとつは江戸初期の古伊万里の蕎麦猪口であり、もうひとつはカイフランクがデザインしたフィンランドはヌータヤルヴィ社にて職人によるマウスブロー(吹きガラス)の手法によってつくられた「カルティオ」(*7)の原型となった「タンブラー#2744」である。

現在よく使われている蕎麦猪口は底面よりほんのすこしだけ口径が大きいものがふつうだが(その大きさを口径×高さのみで表現しているくらいに、ほぼ筒のような形をしている)初期伊万里は底面と口径にギャップがあり、逆円錐形に近いフォルムを持っている。これは蕎麦を入れるためというよりもむしろ、向付(*8)として使われていた。この江戸初期の蕎麦猪口が時代をくだるにつれて、だんだんと底面が広くなり、全体として筒に近づいていくことになる。

一方、1960(昭和35)年前後のヌータヤルヴィ社の「タンブラー#2744」もほぼ逆円錐形と言っていいフォルムを持ち、吹きガラスできわめて繊細に薄くつくられている。これも時代がくだるとともに、製造がイッタラ社になり、プレスガラスになってガラスに厚みがうまれ、底面も広くなり、より安定性と耐久性があるグラスに変わっていった。

江戸初期の日本と1960年前後の北欧フィンランドで、ほぼ相似型と言っていいカップが存在し、俗化・大衆化・量産化を経て、これまた同一のフォルム変化が見てとれたことにフォルムにおける「ニュートラルさ」(ある種の普遍性と言ってもいい)を見いだそうとする。

つまり、俗化・大衆化・量産化によって耐久性と安定性と大量生産体制を必要としたことから、素材に厚みが生まれ、底面が広くなっていった。

逆に言えば、耐久性や量産化を必要とさえしなければ、残されただろうフォルムが存在している。では、かつてのフォルムは何を売り渡して耐久性と安定性を獲得したのだろうか。その売り渡されたものこそが、「美」と呼ばれていたものではないか、と推測する。だとすれば、かつてあったフォルムにこそ、ぼくらが立ち返るべき「ニュートラルさ」(原点としてのフォルム)があるのではないか、というのが2014(平成26)年10月にはじめて開催された大橋保隆個展「ニュートラルカップ」のテーマとなった。

俗化・大衆化・量産化という制約がなかったときに、デザイナーはいかなる線を引いたか。その線に立ち返り、あらためて鎚起銅器として呼び戻すことによって、あたらしい景色が見られるのではないか。そんな期待のなかでニュートラルカップの制作を要望した。

ニュートラルさ=あたらしい線をつくりだすのではなく、あったはずの線を呼び戻すということ

あったはずの線であり、今なお存在する線を周囲を見渡すことで探してみる。当時そこで行き着いたのが、ビーカーに代表される理化学ガラス製品だった。理化学ガラス製品はまさに機能性によって素材とフォルムがあるていど決まっていると言っていい。さらになじみあるフォルムになることによって、鎚起銅器ならではの質感を感じ取ることができる。

もうひとつ、よくラーメン屋さんでお冷やを出すのに使われている東洋佐々木ガラスのHS (ハードストロング)スタックタンブラー(200ml ) を要望した。業務用とはいえ、1個あたり240円で買えてしまうコップとそのおよそ百倍の価格となる鎚起銅器のカップは対照をなす存在になるのではないかと考えた。

もともとHSスタックタンブラーは1974(昭和49)年にグッドデザイン賞(さらに後年ロングライフデザイン賞)を受賞したものではあるので、デザイナーがつくったものであることは間違いないが、半世紀近くも使われつづけ、見慣れてしまうことで、ある種ぼくらの目もその線をなぞりはじめる。つまり定着し、慣れて、なじむようになると、その線は使い手が引いている側面があるのではないかということだ。目になじむとは、そこにあると思う佇まいでそれがあることを期待する心理とまったく別ものではない。形として存在すると同時に、イメージとして存在させている。そしてこの使い手のイメージとして引かれる線が透明性やニュートラルさに通じている。

まとめてみる。

2014(平成26)年において「あたらしい線をつくりだすのではなく、あったはずの線を呼び戻すということ」を通じた透明性やニュートラルさへの到達経路は3つある。

①俗化・大衆化・量産化する以前に引かれた線を呼び戻すこと

②実験に必要とされる圧倒的な機能性によってのみ存在している線であること

③長期間にわたって使い手の目になじみ、愛着を持つことで、かつてからありつづけた線として、使い手自らがイメージとしての線をつくりあげていること

あらためて考えてみると、ぼくが欲望した「こういうのほしいんだけど?」というのを「わかりました!」とまったく断るそぶりもなく、1枚の銅を叩きつづけ、つくることに徹することができる大橋保隆はまさに職人という名にふさわしい。逆に言えば作家とは、セルフプロデュース/ディレクションする能力と、つくる能力の両方を持っている存在と言えるだろうし、職人は客の要望にこたえるものをつくるという意味では、後者の能力に特化している存在と言えるだろう。さらに言えば、2000年代以降の作家とは、自らが進歩的な生活者として「自分がほしい」ものを先取りして提案する能力を持ち、それに共感した生活者たちが彼らの作品をライフスタイルごと欲望するという仕方で、工芸における市場を席巻していった、と言うことができるだろう。

だから作家自身がギャラリーを主宰するような事例も少なくないし、ひとりの人格にギャラリストと作家の両方の要素を内包する存在こそが代表的な生活工芸作家なのだ。

つまり、大橋保隆はつくることに特化した職人として、ぼくという人間の欲望を形にすることで、鎚起銅器とはこういうものだ、という自身の思い込みを打破し、その外部へと領域拡張しようと目論んだのではないか。

では、2015(平成27)年以降の軌跡をもう少し追っていくことにしよう。

2015(平成28)年10月の展示は、昨年の「ニュートラルカップ」に続いて、「ニュートラルプレート」を見ていただくことにした。正直言うと今年も個展を開催するにあたって、あらたにつくるべきものなんてあるだろうかと思った。できることなら「自分がほしくもないくせにこういうのをほしい人もいるかもしれない」などとけっして言いたくはない。とはいえ確かなことがひとつだけあるとしたら、ぼくは昨年の個展のあとで、鎚起銅器の盆をつくってもらった、というその事実だった。まずは自分がほしいと思って購入したという体験を起点にして、今回の個展をつくりあげていくことにした。

1枚の銅版を叩き起こす鎚起銅器はその大半が職人が関わる工程の数とその複雑さによってその価格が決められる。熱しては叩き、叩いては熱する、を繰り返していくことで器の高さがつくられる。つまり高さを必要としない、ほんの少しだけ立ち上がった「盆」のような構造であれば、そこまでの作業量を必要としないし、リーズナブルな価格設定が可能となるのではないかと考えた。

たとえば、無垢材を削りあげてつくった一寸(およそ30cm)の「盆」は素材そのものの単価が高いこともあってかなりの高額になるはずだが、銅そのものの材料費としてはそこまでではない。逆に言えば、「ニュートラルカップ」であっても15,000円くらいはするので、これであれば木工のほうが容易にできることだろう。

工程を妥協/簡略化してコスト削減するのではなく、構造としてのシンプルさが工程としてのシンプルさに通じることによって、はじめて鎚起銅器を手に取る機会となれば、と考えた。今回はさらに鎚目を強調することなくあるていどなじませることで、手仕事を誇張しすぎることなく、よりニュートラルなプレートになるように配慮した。

これは2015(平成27)年当時のぼくなりの「生活工芸」へのひとつの回答であり、鎚起銅器という高さをつくることに手間ひまがかかる独特の手法において、垂直性を放棄し、水平的に多様なサイズ展開で生み出されるリズムとともに、リーズナブルな価格を実現するという発想に基づいている。

「ニュートラルプレート」における大切にしたことをまとめると以下の三点となる。

①用途を見いだすこと

②経年変化を楽しむこと

③手頃に鎚起銅器を体感できること

用途を見いだすことについては、4寸から10寸まで小刻みに大きさが変化し、小皿から始まり、次第に盆になっていくというグラデーションを体感することができる。それぞれにとりわけ「何用」というものはなく、使い手が用途を見いだす余白を大切にしている。あるものを何かに納めたいと思っていた人が、はっとする出会いがそこにはある。

経年変化を楽しむことについては、使うということは、水気がついたり、手の脂がついたりして、それらが銅という素材と反応し、使う、拭き上げる、置いておく、という循環が銅に景色のようなものをつくっていく。経年変化とはただ時間が経つだけではなく、使うという行為によって、使い手が作り手の後を引き継いで「つくっている」のだ。作り手も使い手も真逆にいる立場ではなく、同じ作り手かもしれない、という発想は大切にしたい。

手頃に鎚起銅器を体感できることについては、そもそも手頃な価格とは何か?ということがある。ここではただ安いではなく、時間軸を導入することで、長く、頻繁に使える、という要素を加味していく。

さらに「ニュートラルプレート」は、2019(令和元)年に松屋銀座デザインギャラリー 1953にて開催された三谷龍二さん監修による「工芸批評」 展にて鞍田崇さんがセレクトしてくれたことも付記しつつ、ここにあたためて感謝の意を表したい。

型があるわけではない大橋保隆の鎚起銅器は、同じものを複数つくるとしても同じ工程でひとつずつつくるので、その手間が大きく省かれることはない。だとしたら既製品のように同じかたちのものを量産するよりも、すべてをオーダーメイドとして別々のものとしてつくるほうが、より鎚起銅器らしいあり方であることに気づいた。それは、対になることでひとつのプロダクトになるものであり、お互いがお互いを補いあうような関係性にあるものをつくるということだ。

つまりは「蓋」である。手に取る(ふれる)部分がそれになることで、鎚起銅器の冷たさや質感を手に感じながら日々つかうことができるし、全体の印象をがらりと変えることもできる。あるいは欠損した蓋を、鎚起銅器でつくりなおしてもらうなんてものもいいだろう。割れた器を金継ぎでよみがえらせるように、欠損した部品を鎚起銅器でつくりなおすことは、以前とは別のあたらしい人生のはじまりを意味している。

そしてまさに欠損したものを補うとは、「あたらしい線をつくりだすのではなく、あったはずの線を呼び戻すということ」という「ニュートラルカップ」のコンセプトと深いところで通じている。

2016(平成28)年は個展という形式ではなかったが、そのような提案をすべく、数点の蓋物をささやかに展示した。

あらためて振り返ると、これまでの展示でぼくは大橋保隆の鎚起銅器に優雅な丸みのあるフォルムからフラットで直線的なフォルムへの変更を求めてきた。それは、貴族(鑑賞)工芸的な調度品にありがちだった表面的な意匠性をはぎ取り、機能と時間がつくりあげる素のかたちというものをもう一度取り戻すという目論みでもあった。とはいうものの、それは一方で鎚起銅器が製作工程において生み出してしまう自然な丸みの放棄と言えなくもなかった。丸くなってしまうものを、わざわざ直線的なフォルムに直していくことはまた別の技術を必要とする。

ただやはり鎚起銅器らしさ(といわれるもの)を極限まで消しさったからこそ浮かびあがる魅力もまたまちがいなくあるだろうし、押しつけがましくないにもかかわらず引き寄せられるものをこそ見てみたいという期待があった。

2017(平成29)年は、コーヒーショップとして満を持して「コーヒーポット」を依頼した。満水500ミリリットル程度の小ぶりで軽くて女性でも扱いやすく、見た目も端正でいてかわいらしいと感じられるポット。フォルムはフラットに、キレのよい注ぎ口は湯沸かしをつくりこんできた彼に任せた。

2018(平成30)年になった。「つねにこれを鎚起銅器でつくったらおもしろいかも」というアンテナを張っているつもりではあるものの、ここ数年やりたいと思う提案はやりつくした感があり、斬新な案が浮かぶわけもなかった。迷った挙げ句の答えが「鏡餅」だった。これまでのような鎚起銅器をドレスダウンさせた道具ではなく、儀礼的な調度品をはじめて依頼した。

毎年ある季節がやってくるとタンスの奥から出してくる調度品がいくつかある。それは、ひな人形や兜、鯉のぼり、クリスマスツリーなどだが、これらはいずれも子どものためのものであり、子どもが大きくなればその習慣はやがてなくなる。毎年買うものとしては(食品だけに)鏡餅がある。量販店ではパックされた鏡餅セットが売られているし、自ら餅をついたり、餅屋さんに行けば本格的な鏡餅のための餅を手に入れることはできるかもしれない。

ただぼくはそれを買う気にはあまりなれない。鏡餅がただあればいいなら(来客に鏡餅を置く程度の家であること誇示したいだけであれば)即席セットでもいいけど、できればそういう気持ちで買いたくはない。そんなぼくがこの鏡餅ならあってもいいし、毎年買うのではなく、毎年出してきてもいいかな、と思えるものが今回できたように思う。

鏡餅は(本体と蓋にわかれた)2階建てになっている。一時的な小物入れとしても使えないことはないし、豪華なへそくりを隠す場所としてもわるくないかもしれない。桐箱は収納用の箱をかねていて、飾るときには台座として使うことができる。

シンプルに飾りとしての和紙もあしらってみた。バランスのいい大きさのみかんを載せたら、はい完成。凝りに凝ったものだと、出すのが億劫になってしまうから、飾りやすくて、しまいやすいものがよい。

家にアートを置くことがためらわれる人は、まず実用的なアート(儀礼的装飾)からはじめてみてはどうだろうか。価格は縁起のいい末広がりを意識して8万円(税込)とした。毎年お正月になると出すことが楽しみになるアートピース的な調度品として、さらに子どもの世代まで末永く引き継いでいきつつ、うつくしく経年変化させていくための素材としていかがだろうか。

これが2014(平成26)年からはじまった大橋保隆とのやりとりの五年間におよぶ軌跡のようなものである。

文章:田中辰幸(ツバメコーヒー店主)

挿絵:あんも

写真:髙橋徹

注釈

(*1)一大観光イベント:2020(令和2)年「工場の祭典」の通常開催は中止となり、それにかわって動画を配信し、2021(令和3)年は三条市のとある工場跡地にて「燕三条 ファクトリーミュージアム」が17日間にわたって開催された。

(*2)ギャラリー三方舎:「三方良し」を理念とし、独自の「売り手良し、買い手良し、作り手良し」を目指す三方舎代表の今井正人氏(当時)は、その理念に沿うように、人と人を出会わせることにお強い社会的な使命を感じていて、「ツバメコーヒー」なるお店をはじめようとしていると言うと、工芸作家をはじめとする多くの地域で活躍している人たちにややお節介なほどに紹介してくれて、それによって今の自分があると言っても過言ではない。

(*3)土色:土色とは、銅本来の色を活かした赤茶色の色合いで、金色のほうは「月色」と呼ばれている。

(*4)燕市にあるから「ツバメコーヒー」という名付け:1970(昭和45)年、フランスはパリに行くのが夢だった弱冠21歳の美容師が「パリ美容室」と命名し燕市(旧吉田町)で開業した。その後彼女の一人息子が「パリ美容室」ってちょっとダサいのではないか?と2006(平成18)年の全フロアリニューアルをきっかけとして、「美容室パリスラヴィサント」と店名を変更した。「ラヴィサント」の意味は仏語で「うっとりする/恍惚」で、美容室に訪れたみなさんがうっとりしてほしいという店主の思いが込められてはいた。しかしながら、やがて説明しないとわからない店主の思いを込めることのほうがよっぽどダサくて、お客さんから親しんでもらえて、覚えてもらえる店名のほうがよっぽど大切であるということに気づくことになった。その後2009(平成21)年に黒柴を飼ったさいには「黒スケ」と名付けて、飼い主の思いなどまったくなしに、だれからも覚えてもらえる名前こそが大切という学びはそんなところにも活かされている。

(*5)ボキャブラ・マトリックス:X座標=左「シブイ」・右「インパクト」、Y座標=上「知的」・下「バカ」からなる相関図パネル。

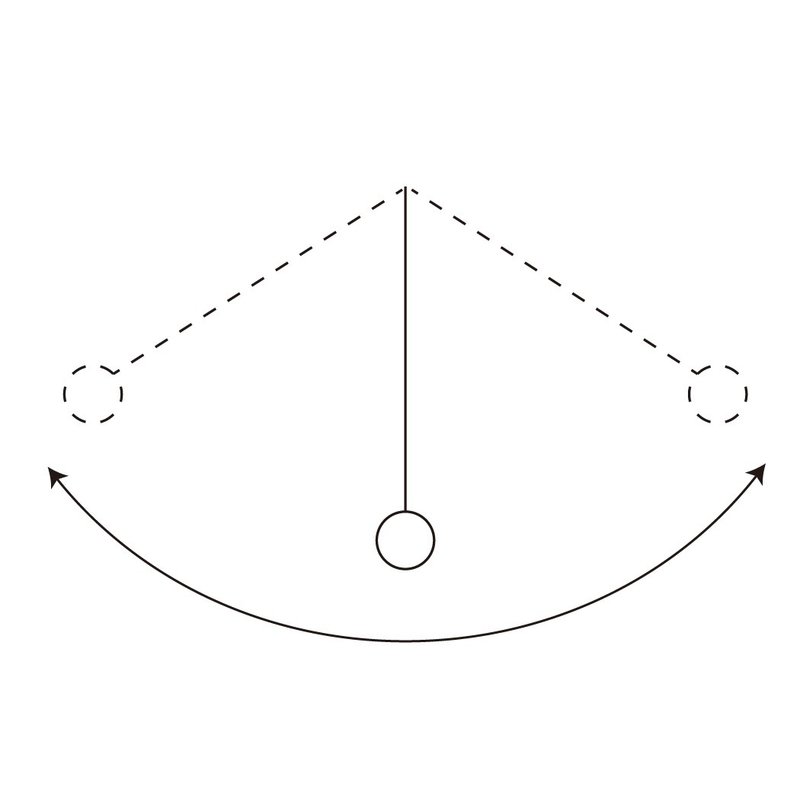

(*6)ニュートラル:真ん中に止まっている静的な「振り子」がニュートラルなのではなく、大きく両極に振られる中で、運動しつづける「振り子」が真ん中を通過するまさにそのときこそがここで言う「ニュートラル」。前者は、一般的な意味での「普通」、後者は、深澤直人が言う「ふつう」。(たとえば真っ暗なトンネルにおいて)両端の壁の位置がわからないと、真ん中を歩くことはできない。壁の位置を知るには、暗闇でぶつかったりしながら手探りの中で発見するしかない。少なくともみんなが「普通」だと思うことは、真ん中ではなくて、みんなが真ん中だと思い込んでいる場所に過ぎない。

(*7)カルティオ:カルティオの誕生は1958(昭和33)年であり、タンブラー#2744の誕生は1954(昭和29)と言われている。

(*8)向付:日本料理で膳の(中央より)向こう側につける料理、また、それを盛りつける器。江戸時代半ばには使われていたことばで、なますか刺身を用いることが多かった。

『俗物』販売ページはこちらから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?