3つの展示を見て、「素材」を考えた話 〜ジョセフ・アルバースの授業展、Material, or展、TAKEO PAPER SHOW2023〜

私は美術館や展示を見るのが好きなのですが、たまーに同時期に見た展示の感想が重なり、より思考が深まることがあります。今回はこの三つの展示でそれが起こり、個人的に興味深かったのでメモとして残しておきたいと思います。

またこの3つの展示はすでに終了したものですのでネタバレなどはないはずですが、気になる方は閲覧をお控えください。

ジョセフ・アルバースの授業 色と素材の実験室

バウハウス初期の生徒であり、後に教鞭をとったジョセフ・アルバースの生涯をなぞりながら、アルバースが何を教えたのか、表現したのか見ることのできる展示です。

生徒として入学、卒業後、バウハウスの教師になったアルバースは、基礎教育過程を担当します。

その中で、アルバースは「目を開くこと」の重要性を生徒に説き、「目を開くこと」のために、アルバースは固定観念を廃して素材に向き合う授業を展開しました。

この一枚の紙を用いて形態を作る授業で、生徒たちは紙を立てたり、おったり、縫ってみたりして普段触れているけれど突き詰めて来なかった、紙の性質に向き合うわけです。

バウハウス叢書の中に「形態の研究は素材の研究から」という言葉がありますが、機能美を作るためのバウハウスの基礎教育も素材から始まるんだ…と点と点が繋がった気持ちでした。

また本展では、アルバースの代表作とも言える20年以上にわたって続いたスタディである正方形讃歌を何十枚も見ることができます。

正方形讃歌は当時のアートとしては珍しく、キャンバスではなく木製パネルに、筆ではなくペインティングナイフで、ほとんどの色を絵の具の混色はせずチューブのまま原色で塗られています。

色彩同士の作用によって、うすい膜が重なっているようにも、全く違う色紙を重ねているようにも、奥行きにも見える色彩のやり取りを、チューブとして存在する色の中から選ぶことで引き起こしているのです。

こうしたやり取りをじっくりと見つめることで色彩に関しても「目を開く」ことを教えたアルバースの主張が、何パターンもの正方形讃歌で体感できとても実感の深い展示でした。

Material,or展

この展示は、六本木にある21_21 DESIGN SIGHTで行われた企画展です。

素材の今まで見ることのなかった一面を見ることで来場者も素材に対して向き合うことができる、という展示になります。

素材のままであるのに、自分の想像の範疇外の形をしていると、粗雑な言葉ですが脳がバグりそうになります。

ジョセフアルバースがいうところの、「目を開く」一端が体験できる展示でした。

TAKEO PAPER SHOW2023

この展示は2部構成になっていて、パッケージにおける笑いの要素を分解、解説して展示する「笑い」のパートと、近未来の紙を考える「機能」に分かれています。

私は特に素材に関する展示を見た後でしたので、「機能」の展示の方でより思うところがありました。

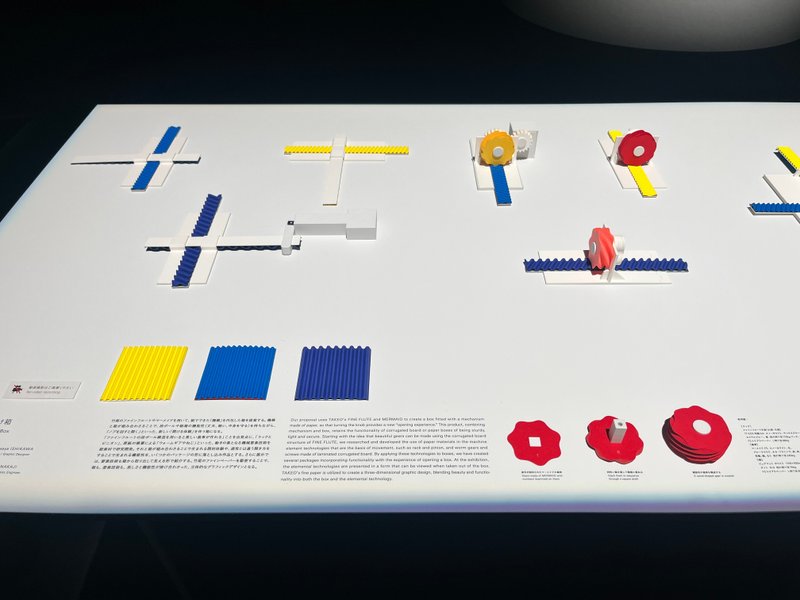

ダンボールのうねうねした部分を用いて駆動する機構をビジュアルも鮮やかに仕上げた作品…現地では動いていて、おもちゃのようで可愛かったです。

紙を細く切り込み、1枚の紙から造形を作り出した作品。とても繊細で美しく、パッケージデザインに活かせそう

そしてここから下は、作品ではなくTAKEOさんの新作展示です。

ダンボールに色を取り入れ、機能性とビジュアルを両立させた素材や

再生する紙の種類によって色が微妙に違う、パルプの特性を用いて味を出した素材など。

作品として紙という素材に向き合い発散するだけでなく、ビジネスとして行われているTAKEOさんの商品開発にも素材への向き合いが形にはめることなく行われていて、会社員としてデザインを行う身として背筋が伸びました。

感想:素材に向き合い目を開く

100年前、バウハウスで教えられた「素材に向き合うこと」というのは現代でも限界を迎えずに、先述したTAKEOの紙の展示や、Material,orでの素材の探求などに生かされています。

現代では素材の加工技術も進みました。思い返して、私はその用意された技術にかまけて、最近は素材の利用方法を既存のものに当てはめるようにものを作ってしまいがちです。紙に対して100年以上経ってもこれだけの発散ができるのだから、私の専門かつ歴史の浅いデジタル上の素材探求に対しても、まだまだできることがありそうです。

3つの展示を通して、自分の姿勢に対して考え直せて良い機会でした。明日もお仕事頑張るぞ

いただいたサポートは、面白いデザイン記事企画のために使います!