教育業界を席巻するスタートアップは現れるのか?

はじめに

私自身、日本国内の教育業界に身をおいてかれこれ7年ほどが経過しました。約3年半をAIを活用した英語学習スタートアップに、残りの半分を個人で法人を運営しています。

まだまだ新参者の部類に入るかもしれませんが、ある程度の時間を捧げると構造的な部分を把握することができます。

7年間の結論から言うと、新規参入のスタートアップにとって日本の教育マーケットは「難易度が高い」という印象です。

国内の教育スタートアップでメスを大胆に入れようとチャレンジしている代表格として、AIドリル系では「Qubena」や「atama+」、デジタル教材プラットフォーム「Libry」は、それぞれ大手企業からの買収や資本提携がなされています。

少し前だと動画コンテンツを提供する「Quipper」もリクルートに買収されています。

これまで、彼らは多くのVCや金融機関から資金調達を実施してきており、彼らが先陣を切って縦横無尽に教育業界に席巻するのではないか、と期待をしている部分はありましたので、これらのリリースは私にとって驚きをもたらしたことと同時に"なるほど"という納得感もあります。

もちろんこれからも上記にあげたスタートアップは引き続き教育業界のアップデートに力を入れていくでしょうが、例えば物流の「CADDi」、金融の「LayerX」、情報システム管理の「ジョーシス」のようなスタートアップ単体でシリーズを進めていきながら、レガシー業界でジャイアントキリングを狙っていくような企業は、なかなか現れていないのが実態です。

EdTechスタートアップとして数十億円規模の大型資金調達を実施していて、かつ大手企業へのグループインしていない企業は、プログラミング教育を展開する「ライフイズテック」くらいでしょうか。

これはひとえに教育業界に携わる方々の能力不足か、といわれるとそのような可能性もあるかもしれませんが、個人的にはいくつかの構造的な問題があるかと思いますので、今日は私からみた教育業界の観点から考えていこうと思います。

今回は、

①「キャッシュフローの特異さ」

②「多様なステークホルダーのコンセンサス必要性」

③「ピラミッド組織での意思決定」

④「マーケット全体の資本の流入の低さ」

⑤「リスク許容の低さ」

の5つから考えていこうと思います。

① キャッシュフローの特異さ

まず一つ目に、「キャッシュフローの特異さ」があります。

上の弊法人の事業紹介ブログにおいても記載をしていますが、To School (学校向け)のビジネスは、基本的に4月・5月の新学期にお金の大半が動きます。

新学期になると、学費や教材費、修学旅行費など支払いが発生しているのを保護者の立場の場合や、もしかしたらご自身が学生の時に思い出すのではないでしょうか。

そうなんです。基本的に概ね9割がたの予算は新年度に動きます。このカレンダーに合わせて、どの企業も営業活動やプロダクト開発に勤しんでいるわけです。

このキャッシュフローの特異さで、苦労するのはスタートアップであります。毎月の支出管理を適切にしていきながら、1年後の回収に向けて動くわけです。有利に働くのは内部留保をたくさん持っていて、キャッシュに体力のある大手企業であるわけです。

他の業界ではSaaSビジネス(Software as a Service)が主流になってきました。

教育業界もその概念を持ってきたいとは思いつつも、SaaSビジネスの基本は"月額"ビジネス(サブスクリプションビジネス)であり、先に述べたように教育市場の場合は、"年"周期で考えることが一般的であるため、ここも難易度が高くあります。

なぜなら、月額の場合は、いかにチャーンレート(解約率)を抑え、1ユーザーあたりが解約までに継続する長さであるLTV (顧客生涯価値)を高められるかを追求します。そのために、プロダクト開発やカスタマーサクセス部隊を充実させ、ユーザーの成功体験や満足度を上げるか、が重要です。

そして、経営サイドからすれば、それらの一つ一つの意思決定にかかるROI (Return on Investment)はどの程度か、サイクルをこまめに回しながら検証をすることができます。

他方で、教育業界の場合は、それが月単位ではなく、年単位なわけですから、ROIの見通しが非常に難しく、検証サイクルも12倍遅いわけです。

こうなると、資金調達の際にVC側への説明も難しく、VC側からしても投資によるリターンの予想も難しくなるため、出資がしづらいという構造にあるのではないかと思います。

このように教育業界においては、年に一度のキャッシュフローサイクルがスタートアップには適していないことを示唆しています。

数十億以上、もっと言うと100億レベルの資金調達をしないかぎり、人員の採用やプロダクト開発に対し大胆に踏み込めない状況があるかと思います。

②多段階なステークホルダーのコンセンサス必要性

これも先の法人ブログでも述べましたが、教育業界には関わる人が多様にいます。

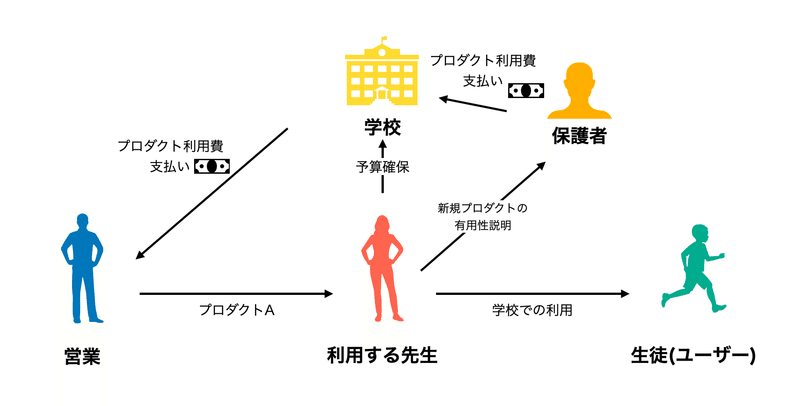

例えば、私立学校への展開の場合は、以下のような関係性になります。

例えば、プロダクトAを学校に売り込もうとする場合、そのプロダクトを取り扱うであろう「担当の先生、もしくは主任や教頭先生」といった対象に売り込みをします。学校全体としての予算確保に努めます。しかしながら、実際のプロダクトの費用を負担するのは「保護者」であり、他方でそのプロダクトを利用するのは「生徒」であります。

プロダクト検討:学校 (先生)

費用負担:保護者

プロダクト利用:生徒

プロダクトAを採用されるに至るには、「学校サイドへの説得」「保護者への説得」「生徒への想定される学習体験の充実度」の3点を考慮する必要があります。この構造が非常に難しくしています。

また、昨今では先生の労働時間が問題となっており、新規サービスを導入するための十分な検討時間の確保ができていません。これも新規参入への大きな障害になっています。

③ピラミッド組織での意思決定

よく「ピラミッド組織」か、「フラット組織」か、なんて言われますよね。簡潔に言うならば、トップダウンで物事が動いていく組織を「ピラミッド組織」、全員が同じ立ち位置で裁量権をそれなりにもって行動をする組織を「フラット組織」と言われたりします。

これは、主に公立学校での場合を指しますが、公立学校の場合は基本的に自治体(教育委員会事務局)が管轄していますから、組織構造としてはピラミッド組織型です。また、自治体内の組織もピラミッド組織となっています。

つまり、ある程度地位を築いた人が意思決定をした内容が学校現場に降りてきているわけです。

こうなってくると政治の力が効く位置にいる企業や肩書を持つ人がアドバンテージを握ります。よってスタートアップなど新興企業にとって、彼らへアプローチすること、また繋がれたとしても、彼らからの信用を勝ち取ることは容易ではありません。

④マーケット全体の資本流入の低さ

上記の世界の公的教育費対GDP比率の国別ランキングを見てみると、日本は179カ国中121位に位置しています。

世界の教育でよく話題に上がってくる国で言えば、韓国が45位、米国が42位、ドイツが75位、フィンランドが31位、オランダが56位、イギリスが45位となっています。

日本においては塾マーケットが非常に大きいわけですから、公的教育に頼らなくとも一定水準の教育レベルの維持や向上に貢献している部分は大いに考えられると思います。

他方で、公的教育にお金が流れることによってもっと積極的にEdTechツールの導入が自治体ごとに可能になり、チャンスが広がっていくことが想定されます。

今はどうしても財源が限定的になっているため、必要最低限かつコストが抑えられる教材やアプリケーションを選ばざるおえない状況であるため、スタートアップが戦うにはリスクが大きい状況です。

⑤リスク許容の低さ

これはなかなか難しい問題で、やはり教育サービスであれば、保守的にならざるを得ない場合が多く存在します。これまで実践してきた教育内容であれば、次年度に同じような実践をしたときの生徒の姿は想像できます。

他方で、新しいチャレンジをした時に、良い方向に行く場合もあれば、悪い方向に行く可能性もあります。生徒にとって、その1年間は返ってこないわけです。そうなると、やはり昨年度やった実践を続けていこう、安牌な道を選択しよう、という心理が働きます。

これは学校現場でもよく起こりますが、自治体の中枢にいる意思決定者にも同様の姿勢です。

新しいチャレンジをしてダメだった場合の市民の反応を恐れ、無難な意思決定をしてしまう、といったようなことです。

そうなると、結局は安心安全な大手企業が提供するサービスを導入する、といった現象が起こりやすくなります。

終わりに

いかがだったでしょうか。日本の教育スタートアップが国内の教育業界を席巻するには様々な障壁が存在します。

それでも教育という市場は非常に社会性の高い事業であり、一度携わってしまうと、中毒性のある領域です。本当に多くの熱い想いをもった起業家、スタートアップで働く人に出会います。

すごく素敵な方々ばかりであるのに、なかなかハードシングスな直面を多く経験する領域でもあります。(私もそのうちの一人です。)

この実態をどうにかできないかと思うわけです。

個人的には、やはり100億規模の投資を受けながら、最初から10年かけて回収していくくらいの気概で教育業界に臨まなければ、経営陣の意思決定がブレたり、足元のPLやCFを気にして、本来やるべきことができないことが多くあります。結果的に教育業界全体にとってはマイナスになってしまい、引き続き大手企業がスタートアップと同じようなプロダクトを作り、囲い込みをしてしまう、といった現象が起こってしまいます。

プログラミング教育を展開する「ライフイズテック」は2010年創業、ドリル教材のトップシェアを誇る「eライブラリアドバンス」を提供するラインズ株式会社は2005年創業、近年、探究学習が普及し、代表格である「教育と探究社」は2004年創業、と代表格のサービスへと成長するのにかかる時間は15-20年くらいが一般的です。

スタートアップとしては、もう少し早く進めるにしても、やはりオセロの黒を白にひっくり返すくらいのインパクトを出すには、10年程度はかかると考えられます。

ぜひこの辺りに賛同していただけるVCや機関投資家が今後増えていってほしいと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?