記事一覧

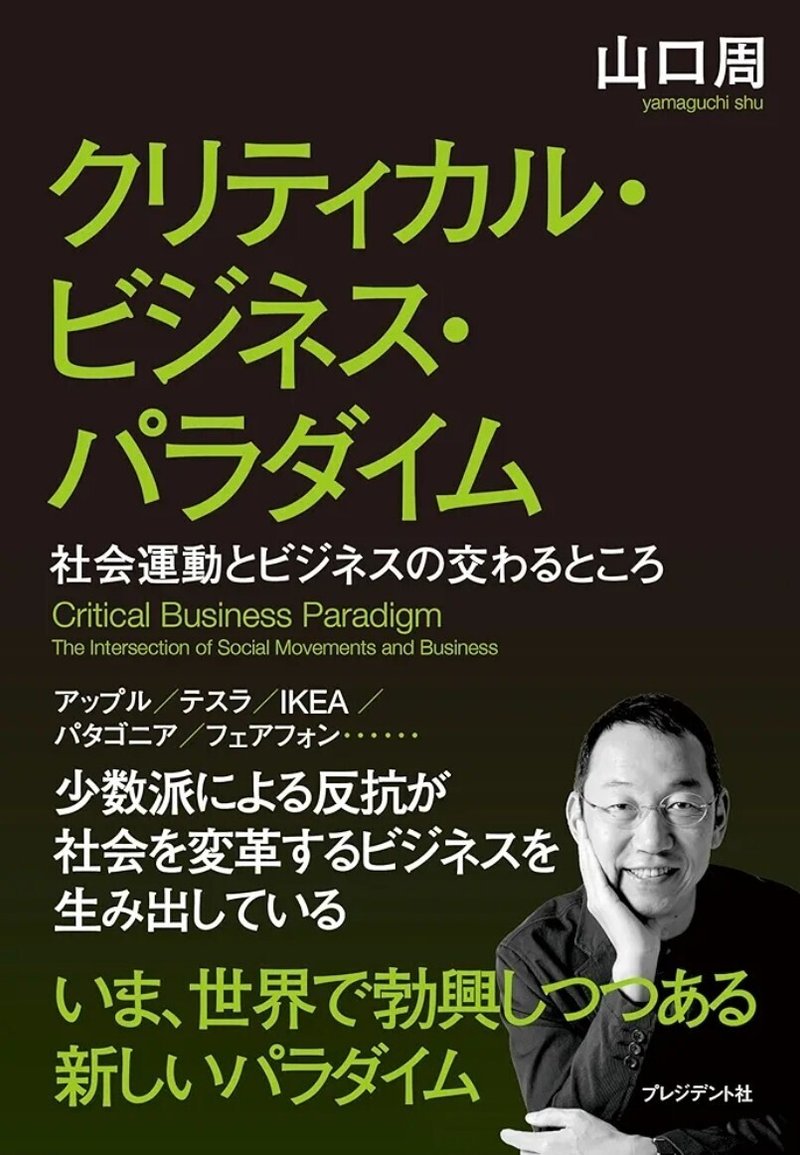

山口周さんの言葉。「自分らしい働き方」を追求できるのは、まず自分らしさを投げ打ってまっしぐらに働く段階を経てから、と。その通りでもあるけれど、同時に「自らの意志で、自ら考え行動する」ことを習慣づけておくのも大切だと思う。

https://twitter.com/shu_yamaguchi/status/1779659781466378290?t=9pbRA8yhawKtNbpI1obBdw&s=19

固定された記事