記事一覧

西野さんの言葉。若手社会人の方にぜひ読んでほしいと思います。

https://chimney.town/11736/

探し物は探さないと見つからない。やりたいことは向こうからやっては来ない。まず動いて、何かに出会う。そのきっかけがあなたをさらに動かす。

そんな趣旨のメッセージでした。

アートとサイエンスのつながりをみつめる

前から気になっていたteamLabの作品に出会いに行きたいな、という気持ちが高まる対談。

成田さんのツッコミにもあるように、正直ちょっと何言ってるのかワカラナイ場面もあるのだけれど。

そんなところも含めた行間のなかに、アートが人の認知を変え、サイエンスの眼差しを変えて、世の中をドライブしてきたという歴史を感じられて、面白い。

庄野さんのラーメンづくり指導は、OJTのお手本とも言えそうなものだったなあ。

基本行動や原理原則をその意味や重要性とともに、相手視点に立ちながら丁寧に、心を込めて繰り返し教える姿に、人や仕事への愛を感じました。

https://x.com/shono_menya/status/1729092691659747816?s=20

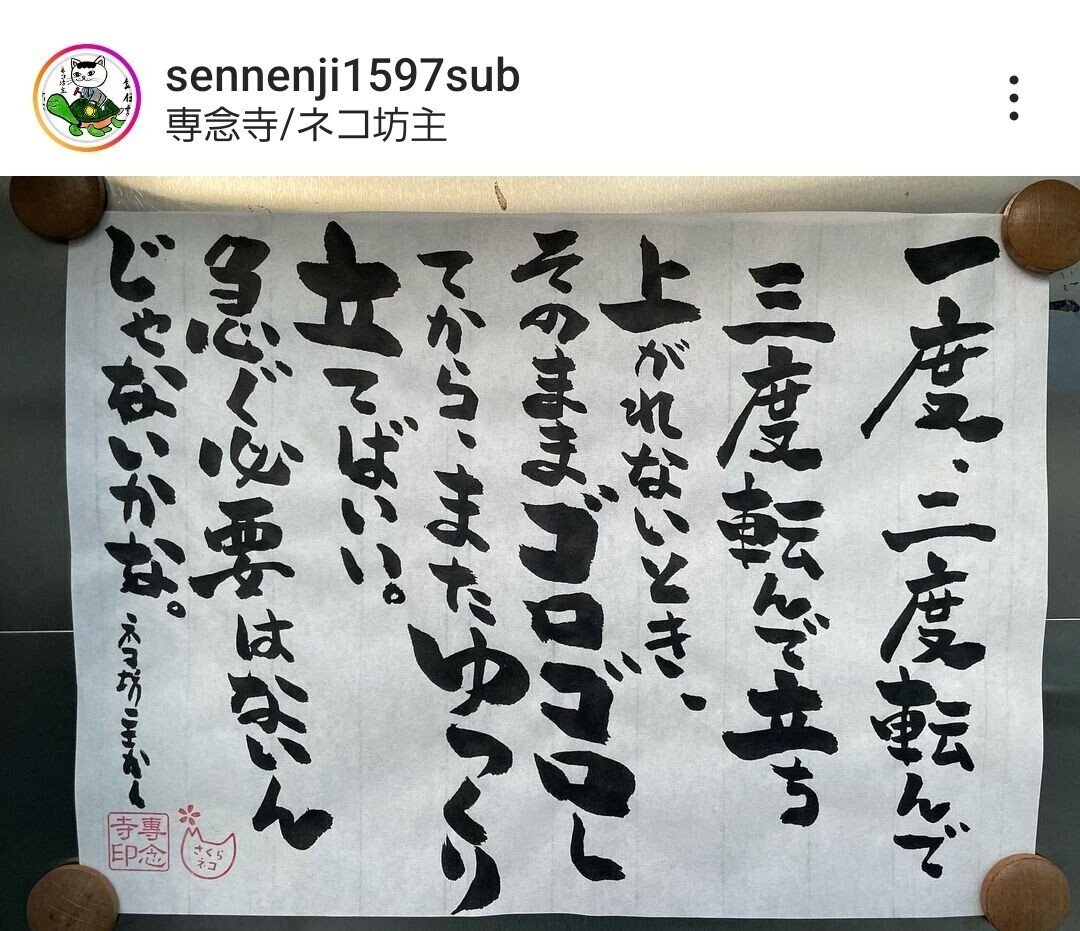

ものすごく共感。時間がかかることもある、と受け容れることが長期的な歩みのなかでは大切だと思います。

https://www.instagram.com/p/C3BbabXhKFW/?igsh=MWJ5NjVkZmZxYXlrZA==

多様性を受け容れるということ

ダイバーシティを語るときに、自分や組織にはどんなバイアスがあるのだろうか?

組織に存在する「マイノリティ性」が発揮されるには?そこから発信される視点から何を学べるのか?どう意味づけるのか?

そんなことを考えるとき、こちら「社会的アイデンティティのセルフチェック」の項目は、なかなか示唆深いものだと思います。

働くことの本質を問い直す

若手社会人の方や、将来のキャリアを考えはじめた学生さんには、ぜひこちらの鎧塚さんの言葉を読んでみてほしいな、と思います。

「接客・販売をきちんと出来る人間は必ず菓子を作らせてもきちんと出来るようになる」

「菓子作りも接客もテクニックより人としての軸です」

昨日偶然そごうでの販売現場で鎧塚さんがお客さんたちと向き合う姿をお見かけして、ああ、そういうことだよなあ、ととても共感するものがありました。