『英語と日本語の違い』~ことばの視点を探る~リテラ探求学習研究レポート

高校大学受験をめざす学生向けの英語検定「GTEC」を受験した新中3Sくん。

来年度から都立高校入試の英語でスピーキングが始めるということで、よりスムーズに話せるようにと、英語と日本語の違いについて研究することにしました。

この研究をしたのは新中学3年生のK・Sくんです。

■プレゼンテーション動画

■リテラの先生からのコメント

中3に向けてますます勉強に燃えているK君らしいテーマでした。

言語の持つ視点の違いや、文法規則の違いを踏まえた理解の仕方があるというのは、英語を学ぶ日本の人にとってとても役に立つ内容でしたね。

高校受験に向けて、得意な英語にますます磨きをかけていきましょう。

■テキスト資料

先日、学校で、g-tecという英語のテストを受けました。

そこで、初めてスピーキングテストをしました。

テスト後、英語の先生から、来年度から高校入試にスピーキングが追加される、ということを聞きました。

だから、よりスムーズに英語を話すためにはどうしたらいいのかと考え、英語と日本語の違いについて考える事にしました。

私が今回の研究にあたって参考にした本は、「英語脳vs日本語脳」という本です。

これから、日本語と英語の違いについて考えていきたいと思います。

一つ目は、日本語は1・2人称的の言語であるのに対し、英語は3人称的の言語であるということについてです。

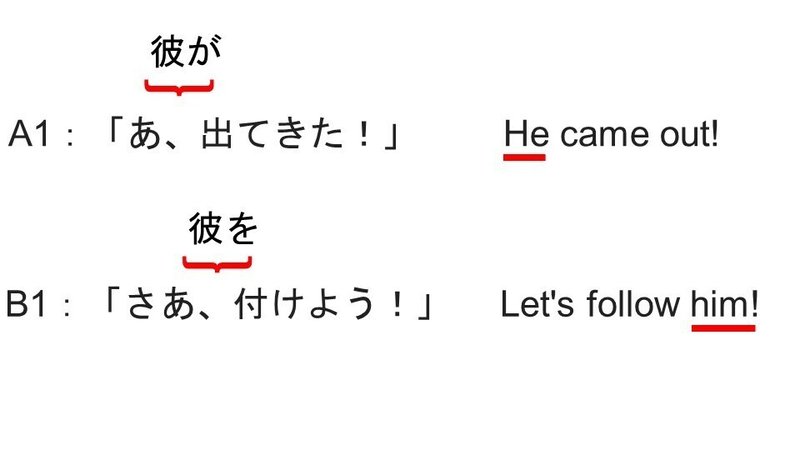

容疑者を尾行中の刑事AとBの会話を例に考えてみましょう。

この会話文を対比していくと、ある違いに気付くことが出来ます。

まず、A1の文を見てください。

日本語の文は、「彼が」という主語を省略していることが分かります。

それに対して英語では、主語の「He」が示されています。

B2,A3の文でも、日本語には「あれは」「それは」という主語が無いのに対し、英語には that, it が付いています。

次に、B1を見てください。日本語では「彼を」に当たる目的語を省略する事があるということがわかります。

それに対して、英語では、follow him の him が示されています。

では、なぜ日本語はこのように主語や目的語をよく省略するのでしょうか。

それは、言語の視点の違いにあります。

日本語では、話し手と聞き手が視点や思いを一致させながら話すので、既に何の事を言っているのかが分かり、主語を付けるとかえってくどい文章になってしまいます。

これを1・2人称の言語といいます。

英語は、出来事の客観的な構造を表そうとするので、日本語では不必要だと思うような言葉もキッチリ使います。

これを3人称の言語といいます。

それは、見知った人の間ではなく、あらゆる人の間で通じる客観的な言葉になるように作られているからです。

2つ目は、文法についてです。

日本語は単語の語尾を変形させたり、格助詞を付けたりすることで、その単語の役割を示す文法です。

これを格文法といいます。

例えば、「彼が」、「彼に」、「彼を」、「彼と」など、格助詞をつけることで、「彼」という単語が主語になったり目的語になったりと役割の変化が起きます。

それに対して、英語は、予め語順を決めておき、その位置によって意味が変わる文法です。

これを語順文法といいます。

例えば、5文型(SVOなど)という基本の文型は、位置によってその単語が動詞か目的語かなどが、定まります。

日本語は、一つ一つの単語に格助詞などがついており、それらを結ぶようにして文全体を理解します。

部分だけ聞き取るだけでも、その単語が主語なのか、目的語なのか、といったことがわかります。

つまり、部分から全体を推測できるのです。

それに対して、英語は、同じ単語でも文型のどこに当てはまるかで役割が変わるため、文全体のパターンに単語を当てはめるようにして理解します。

つまり、全体から部分を理解するのです。

だから、日本人が日本語の時のように一つの単語に注意して英文を聞くと、文の構成をおろそかにしてしまい、意味が理解しづらいのです。

格文法は他に、日本語、ラテン語、ロシア語などがあります。

語順文法は他に、英語、フランス語、中国語などがあります。

どの言語にも格文法、語順文法の2つの要素が、割合は異なっていても入っています。

この二つの違いを基に、これから英語に触れる際注意しておくべきことを考えていきます。

一つ目は、日本語を英語に訳すときは、普段は省略しがちな主語や目的語を忘れずに示すということです。

二つ目は、リスニングやリーディングの時に、日本語において重視する単語一個一個の関係よりも、全体の構造を意識しながら理解するということです。

そのため、これから英語を学んでいくうえで、接続詞やto不定詞など、文の中だけでの表現方法という文法ではなく、そもそもの文の構造である文型にも重点を置く事が大切だとわかりました。

皆さんも、この先英語に触れる機会に、今回の発表の内容を参考にしていただけたら幸いです。

ご清聴ありがとうございました。

■研究の振り返り

◇これはどのような作品ですか?

日本語と英語の違いを知ることで、英語を理解しやすくなる

◇どうしてこの作品をつくりたかったのですか?

来年の受験や、他言語を学びたいという気持ちから

◇作品づくりで楽しかったことは何ですか?

日本語の難しさが認識できた

◇作品づくりで難しかったことは何ですか?

取り上げる観点の選択

◇作品作りを通して学んだことは何ですか?

言語の構造の違いを意識すること

◇次に活かしたいことや、気をつけたいことはありますか?

発表内容ではなく、表現にも目を向けること

◇来年、研究したいことはありますか?

趣味

◇この作品を読んでくれた人に一言

他言語を使っていろいろな人と話し合いができるようになったら素敵だと思います。今回を機に英語。いや、世界中の言語に目を向けてみてはいかがでしょうか。

この記事を書いた生徒さん

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?