デザイナーが教える人間工学#6 ヒューマンエラーを防ぐ!デザインのひみつ

私たちの生活の中には「ミス」を防ぐ様々な工夫がされています。皆さんは意識したことはありますか?

鉛筆削り、充電器、画鋲の形状などなど、何気なく使っているものの中にある工夫を人間工学の観点から理解することにより、デザインの見え方が変わったり、これからデザインする場合にも役立てることができたりします。今回は「デザイナーが教える人間工学」の第6弾として、「ヒューマンエラー(人為的なミス)」をテーマにお話したいと思います。それでは具体的な事例を見ていきましょう!

1. 人間工学におけるヒューマンエラー

人間工学や安全工学の世界では、「人間はミスをする」ことを大前提として「ヒューマンエラー」研究を発展させてきました。

ヒューマンエラーは必ず起こってしまうため、その対応策は2段階に分けることが出来ます。

①事前に防ぐ:エラーが起こる確率を減らす

②事後に軽減する:起こってしまったエラーの影響を軽減する

ではこれらの対応策は、どのようにデザインに活かされているのでしょうか?

2. 身の回りにあるヒューマンエラー対策の事例

①事前に防ぐ:エラーが起こる確率を減らす例

・鉛筆削り

この鉛筆削りで鉛筆を削るには、鉛筆が差し込めるようにピンクのパーツを穴が貫通する位置にスライドさせる必要があります(写真参照)。すると、ピンクのパーツの下の端がくぼみにはまり、ちょうどかんぬきのように削りカスを受けるトレイを固定します。つまり、「鉛筆を削るときに、トレイが外れてカスが散らばってしまった~」というミスが構造的に起こりえないようになっているのです。また、このデザインの秀逸な点は、この仕組みが目に見えるので理解しやすいことです。これを、透明なガラスの中をのぞくように内部構造がわかるという意味で「グラスボックス」と表現したりします(その逆は「ブラックボックス」ですね)。

・USB-TypeC

USB-TypeCはどちらの向きでも差し込める形状をしています。それまでUSBは差し込む時に「向きが逆だった」というエラーがないように確認が必要でした。物理的に逆向きでは刺さらないというのもエラー対策ではありますが、どちらの向きでもOKというのもエラー対策になるのです。エラーの原因を根本的になくしてしまった例です。

改めて観察してみると、私たちの身の回りにはヒューマンエラーを防ぐ工夫が溢れていることがわかります。そして、もちろんUIデザインにもヒューマンエラー対策がたくさん盛り込まれています。皆さんもきっと思い浮かぶのではないのでしょうか?エラーを事前に防ぐUIデザインの例を紹介します。

・アンケートや入力フォームの入力がすべてなされるまで

「送信」ボタンが押せない

これも日常的に遭遇するヒューマンエラー対策ではないでしょうか。入力項目を決められた書式で入力していなかったり、入力漏れがあったりしたとしても、「送信」ボタンが押せなければ、それはエラーにはつながりません。

②事後に軽減する:起こってしまったエラーの影響を軽減する例

次は起こってしまったエラーの影響を軽減する例を見ていきましょう。

・落としても針が上を向かない画鋲

画鋲を床に落としてしまうというエラー、特に落としたことに気づいていない場合はとても危険ですよね。でも、落とした時に針が上を向かないようなデザインであれば、踏んでしまい怪我をするなど最悪の事態が起こる確率をぐっと減らすことができます。

・穴があいている、苦味を感じる玩具

子供向けの玩具には、穴があいていたり、凸凹の形にデザインされているものがあります。これは誤飲・誤嚥をしても気道が確保できるようにするためです。

ちなみに、苦味成分(デナトニウムベンゾエイトなど)が塗布されていて、口に入れてしまっても吐き出すように工夫がされているものもあります。幼児が玩具を口に入れるのは成長する上であたり前のことと言えますが、そこから誤飲・誤嚥へ至らないように吐き出させ、さらにそれ以降口に入れないよう促す対策がなされています。

誤飲・誤嚥をしても事故につながらないよう事後の軽減策が穴あき、事前の予防策が苦味であるといえるでしょう。

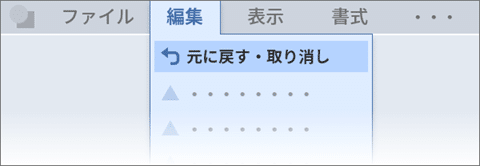

・UNDO「元に戻す」・自動保存

こちらもお馴染みの機能ですね。UNDOがあることで、間違った操作をしても、後からエラーをなかったことにすることが出来ます。また保存をし忘れてしまったが、自動保存によって助かったという経験は、誰しもあるのではないでしょうか。

このように多くのデザインにおいて、エラーを①事前に防ぐ②事後に軽減する、という視点でたくさんの工夫がなされていることに気づきます。特に人とのインタラクションが主機能であるUIデザインは、いかにヒューマンエラーを防ぎ、軽減するか考えることは必須と言えます。社会インフラのシステム運営で生じてしまうヒューマンエラーは重大な事故に繋がる恐れがあるため、東芝のUIデザイナーにとってエラー対策はとても重要です。

3. もっと詳しく聞きたい方へ |人間工学を学べる無料オンラインセミナー第6弾を開催します。

8/24(木)18:00より「デザイナーが教える人間工学|ヒューマンエラーを防ぐ!デザインのひみつ」を開催します。

大学でも教鞭をとっている弊社のデザイナー井戸健二が、人間工学に基づいたデザインについてやさしく解説する無料オンラインセミナーです。登録はこちらから。

講師の紹介

講師の井戸健二は東芝で人間工学の知識や技術を活用して25年以上にわたって多くの製品やサービスのデザインを担当してきたデザイナーです。現在、東芝共創センターCreative Circuit®の運営チームに所属し活動しています。さらに、こうした専門知見で、東芝のデザインの土台を支えるだけではなく、東京工芸大学、多摩美術大学で教鞭をとるなど、アカデミアでのキャリアもあります。今回のウェビナーも、大学の講義と仕事の経験をミックスした語り口でお届けしますので、大学生にも、ビジネスパーソンにもおススメです!

第6弾の「ヒューマンエラーを防ぐ!デザインのひみつ」では、人間がついやってしまうエラー対策のデザインと、人間工学の詳しい理論をご紹介予定です。これまでのウェビナーを視聴していなくても今回の内容だけで十分にわかるようになっていますので、是非ご参加ください。

皆さまのご参加をお待ちしております!

4. さいごに

今回はヒューマンエラーと、それを防ぎ軽減する様々なデザインの工夫について見てきました。「人間はミスをするもの」を前提にしたデザインというのは、真に人にやさしいデザインだと思います。身の回りのデザインを観察すると、たくさんの工夫を見つけることが出来るのではないでしょうか。是非皆さんも探してみてください。

今後も「デザイナーが教える人間工学」について、noteでの発信やウェビナー配信をしていけたらいいな、と思っています。最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました!

過去の記事も是非ご覧ください!

[第1弾] デザイナーが教える人間工学 眼のしくみから、文字の読みやすさを考える

[第2弾] デザイナーが教える人間工学 眼のしくみから、文字の読みやすさを考える コントラスト編

[第3弾] デザイナーが教える人間工学 少しの工夫で見やすさが大きく変わる!カラーユニバーサルデザイン編

[第4弾] デザイナーが教える人間工学 記憶のしくみを使ってわかりやすいデザインをつくる! 記憶のしくみと認知の働き

[第5弾] デザイナーが教える人間工学 記憶のしくみと認知の働き 認知特性に基づくデザインのコツ!

ライター:池田S