152【業歴という重みを活かした経営とは?】元銀行員・地方在住・財務コンサルタントの思索

はじめに

どれだけ努力しても新進気鋭の企業が老舗企業に勝てないもの。それは何でしょう?

この問いへの答えは無数にあると思います。しかし、シンプルにどれだけ創意工夫しても不可能なことがあります。それはタイトルにあるように

”業歴”です。

この”業歴”をきちんと自社の強みとして捉える大切さを少し論じたいと思っています。

伝統企業の定石とは何か?

時代は常に移り変わり、商売のトレンドは激しく変化し続けています。21世紀になってその流れに拍車がかかっていることは言うまでもありません。

ひと昔前は最先端だったビジネスを構築したと思えば、あっという間に陳腐化してしまう。なんてことはよくあることではないでしょうか?最初から、その流行り廃れのスピードを逆手に取って確信犯的に「都市部で流行った商材をいちはやく地方都市で展開する!」という企業の戦略もそれはそれで成り立つ世の中です。

財務コンサルタントという仕事柄「業種別貸出審査辞典」という金融機関職員向けのレポートをデータベースとして活用します。面白いことに、その業種の黒字企業と全企業における経営指標の平均値が羅列されており、斜陽の産業であれば営業利益率が1%未満なんてこともよくあります。

何が言いたいのかと言いますと、老舗企業の多くは業界全体が苦境にあることを理解しつつも、先代、先々代から引き継いだお客様と地域社会を守って行かねばならない!という使命感で経営者という役割を務めているケースが多くあるという現実です。

”業歴”という言葉には実に様々な要素が含まれていて、その過去を細分化して適切に振り返ることで、未来への勝ち筋は必ず見えてきて、精緻な仮説を立てることができます。

企業遺伝子、歴史から自社の文脈を読み取ると次の一手のヒントは必ず出てくるということです。そして”業歴”には顧客や取引先から得てきた計り知れない有形無形の「信頼」という最大の財産があります。これこそ、未来への推進力となる要素です。

Q.(私)どれだけ思い切って勝負できるか、自社の体力を知りたくないですか?

A、(経営者)はい。もちろん知りたいです!

上記のやり取りは創業50年以上の伝統企業の若手経営者や後継者と面談していた時に何度も経験してきたものです。伝統的な企業というのは、既存の商売が安定的に推移していて、内部留保もある程度あるものの、次の一手で何に攻めて行けばよいのか、苦慮していることが頻繁にあります。その、財務リテラシーにハンデがある経営者の思考を補い、戦略的な決断を促すことも弊社(私)のような地方都市を主戦場とする中小零細企業向けの財務コンサルタントの大きな役割です。得てして、未来に向けて勝負できる財務的な残りの体力や過去の勝ちパターンをきちんと捉えることができれば、経営者は大きな決断に踏み切ることができます。

とある3代目経営者の決断から窺い知れたこと

実際にあった話です。とある、企業の3代目経営者は、数年前に先代から、

「この業界の未来は厳しい。会社を閉じようと思う。お前はそれから好きな仕事をすればいい。」

というメッセージを投げかけられたそうです。しかし、自分の中にあった、今後の時代のニーズを見越した、一部分を業態転換することで活路を見出し、売り上げを引き継いだ時点の約3倍に引き上げ、毎年の借入返済分以上の経常利益を確保し、次の一手を模索しているという現状とのこと。地域の歴史的背景があり、商社(卸売り)が強いエリアであり、小売店がメーカーとの直接取引を請け負うのは至難の業だったそうです。しかし、あきらめればそれまでなので、粘り腰であの手この手でメーカーとの直接取引の重い扉をこじあけられたそうです。自社のビジネスに信念を持ち、ひたむきに思考し努力すれば「コロナ禍」は関係なくなったという端的な例と言えます。

事例を見ればモデルチェンジの連続!?

地方都市の伝統企業の実例に触れていきます。

例えば小売業で、現在オフィス機器全般をメインで販売している企業があったとします。100年企業であれば、おそらくこういった業態転換ではないでしょうか?

明治・大正期は筆と硯と和紙を販売⇒戦後はノートやペンといった文房具類が主役に。高度経済成長期に入って勉強机、デスクや椅子や応接セットといったオフィス家具。⇒現在は、オフィス家具や複合機や顧客管理システムなどのITツール全般が提案できるようになっている。

はたまた、現在は高級な洋菓子をメインにネット販売しているお菓子メーカーがあったとします。するとこういう流れは考えられるのではないでしょうか?

江戸期に創業。藩のお殿様お抱えの茶菓子を作って納入(献上)していた。⇒明治期になり、和菓子だけでなく砂糖や小麦粉が手に入り、クッキーやビスケット、ケーキやパンも品目に。⇒戦後はい地域からの要請もあり、給食用のパンも設備投資して乗り出す。⇒現在は、自社のパン作りのノウハウを活かしたベーカリーカフェの運営や、高級な洋菓子や和菓子を中心に高級なエリアやデパートにも実店舗を構え、近年では贈答品需要として、ネットでの販売がメインになってきている。

おまけにもう一社挙げます。領域は農業分野です。

昭和の初期に創業。元々草刈り鎌や、鍬や鋤といった手作業で使用する農業用の鍛冶屋から出発。⇒戦後は、農業の自動化も始まり、国内主要メーカーのトラクターやコンバイン、田植え機などの機器の販売と補修メンテナンスが主力に。⇒米作り需要の低下や機械の性能が優秀になり、全体需要の低下と買い替えサイクルの長期化で、緩やかな新事業展開が求められる。⇒現在は従来の農機具だけでなく、個人のガーデニング・園芸需要や未使用地の草刈りニーズなどに対応し、国外メーカーも含めて、メーカー直取引ルートを開拓し、自動草刈り機・刈払い機やチェーンソーの小売りを実店舗とネットショップで展開している。

調子づいてきたのでさらにもう一社を挙げます。醸造分野の調味料メーカーです。

明治の終盤に創業。当初は手作りの醤油一本で勝負。⇒戦後の混乱期を乗り越え、人口が増加していた高度経済成長期に少しずつ販売を伸ばしていく。⇒しかし、巨大な設備投資と販路を持った大手メーカーの低価格販売攻勢に押され、利益を確保しづらくなってきた。⇒平成期入ると息も絶え絶え。しかし、ターゲットを一般ユーザーから飲食店などのプロ向けに転換し、エリアと品目を絞った狭い市場でのニッチトップを目指す戦略に転換。ドレッシングや、だしの入った醤油や、高品質な各種めんつゆやタレなど、飲食店の様々なニーズに対応し、指示を集め、業績をV字回復。⇒その後は、スイーツの分野にも乗り出したり、給食施設や病院・介護施設などのメニュー開発などのコンサル分野にも対応し、安定的な経営を続けている。

実はかなり、ノンフィクションの部分がほとんどです。これら企業を捉えてみると、いかに今までの商流を確保しつつ、外部環境の変化に対応しながら自社の強みを合わせて、必要な粗利(売上総利益)を確保して内部留保を重ね、長きに渡り生き抜いてきた姿が見えてきませんでしょうか?

内部留保を貯めたのちにすべきこと

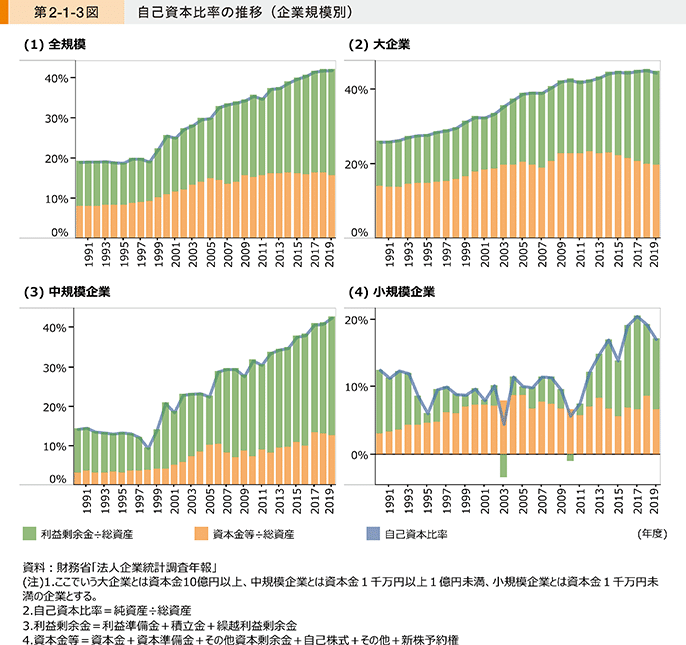

いきなりの図表で恐縮ですが、これらの表は、日本国内企業の自己資本比率の推移です。右下の企業は、資本金は1,000万円未満という小規模企業です。2015年ギリシャショック・2009年リーマンショック・2002年アルゼンチン経済危機などの世界的な信用不安の時期に、極東の島国であってもご多分に漏れず、マクロ経済の影響をもろに受けていることは、気に留めておかねばならない点でしょう。だからこそ、内部留保を続け、自己資本を少しずつ大きくしていくことも重要と言えます。

ただ、企業もずっと守りに入っているだけでは資本主義経済の競争原理によってふるいにかけられてしまうのは原理原則です。なので、ここぞというタイミングで、内部留保を吐き出し、大きく投資し、勝負に打って出るということも必要なタイミングを実は多くの企業がむかえているという事実を示していると私は理解しています。

繰り返しになりますが、”業歴”の中で得てきた勝ち方を冷静に分析し、おかれた市場での現在と未来のチャンスを理解し、長年に渡って培ってきた強みをぶつけて大きく飛躍していただきたいと思います。

まとめ

・業歴の長い企業は、若い創業企業にはない信頼というアドバンテージがある。

・財務的な体力が分かれば経営者は覚悟をもって未来への一手を繰り出すことができる。

・自社の過去を振り返ることで、未来への勝ち方も見えてくる。

・日本全体で内部留保は多くあり、実は勝負に出るべき企業は思いのほか多いという実態がある。

ーーーーーーーー

【融資・財務コンサルタントの仕事をかみ砕いて言うと…】

岡山倉敷市という地方都市で、独立系の融資・財務コンサルタントというニッチな業態を生業としています。

得意な分野はやはり「融資」です。貸すと借りるの両方を経験し、その道のコンサルタントとして活動している人はまだまだ少ないと思います。

実務としては、インタビュー・対話形式をメインで、銀行などの金融機関の評価が高まる、改善施策を行動計画にまで落とし込んだ「経営計画」を作るお手伝いとなります。実はこの「経営計画」を作っていく中で、自社の情報を体系的に整理するというメリットを得られます。そして、銀行から自社の財務状況がどう評価されているのか?(財務格付と言います)を算定するノウハウが弊社にはあります。この財務状況がどういう状態なのかをコンサルテーションの中で、分かり易く説明させていただきます。少しだけ踏み込んで言えば、この財務格付の算定プロセスの中に、自社の改善ポイントを見つけることができます。

「経営計画」以外には、銀行借入の再編プランを作り、金融機関への説明資料を経営者と一緒に作成し、場合によっては銀行の許可を得た上で、交渉の場に立ち会わせていただくことも頻繁にあります。銀行融資の再編だけでびっくりするくらいの資金繰り改善に繋がることが多くあります。

色々と書きましたが、年商10億円規模までの中小零細企業の経営者には、頼りになる右腕的幹部社員もいなかったりするケースが一般的です。つまり、私(弊社)は外注幹部社員としての役割を担うことになります。

融資・財務改善を軸としたコンサルタントは多いようで実は少ないと考えられます。このnoteを読まれたことも何かの縁ですので、自社の財務面や戦略面でモヤッとしていることがあればお気兼ねなく、質問などお問い合わせください。メールとfacebookへのDMでどうぞお気軽に。

直近3期分のご決算書類と借入返済予定表を無料で分析後、

45分無料経営相談承ります。

以下、個人facebookです。

※KOKUYO社が運営する経営お役立ちサイトでコラムを寄稿しています。もし良ければこちらもごらんください。無料でダウンロードできるツールもあります。

今回もお読みいただきありがとうございました。

軽く読んで少しでも参考になる点あればぜひ「スキ」をお願いいたします。

少しでも共感いただける部分がありますように。

もしフォローいただければ嬉しい限りです。

株式会社なかむらコンサルタンツ

代表取締役 中村徳秀

メッセージ、お問合わせはご遠慮なく個人facebook、もしくは上記メールアドレスまでお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?