記事一覧

「ユーザー体験価値をユーザー要求事項としてどのように設計要件につなぐか」に参加した(2020年5月29日)

https://www.hcdnet.org/hcd/event/entry-1443.html 資料はSNS等に展開NGということなので、感じたことのみを文章で書く。 要求周りの言葉を整えていくこのイベントの1日…

個人研究ネタ:文章化からの画面デザイン

【一言で言うと】カスタマージャーニーマップや、画面を、全部文章化して、それをUIに落としましょうよ、というやつです。 以下のものの延長戦です。 https://www.ia-visua…

ちゃちゃきの自己紹介&カンパ先

仕事ソフトウェアエンジニアであり、UXリサーチャーです

普段は、開発プロジェクトのマネジメントか、仮説検証支援をやっています

趣味・勉強会コミュニティ活動

→デザイン周辺勉強会 https://around-design.connpass.com/

・勝手に色々分析する

→ 勝手に分析ラジオ https://stand.fm/channels/5fec6bb51f63b1cf6892a651

・

不思議な出会いが始まった

このnoteは「書くとともに生きる」ひとたちのためのコミュニティ『sentence』 のアドベントカレンダー「2020年の出会い by sentence Advent Calendar 2020」の6日目の記事です。

2020年は、不思議な出会いが多い1年だった。

異職種との出会い1月はインタビューから始まった。これは仕事で実施したとある案件で、高齢者施設に伺い、介護従事者の考え方を伺うための

第一回デザイン周辺勉強会:テクニカルライティングのログ

この記事は、以下のイベントの書き起こしです。

前振りちゃちゃき「じゃあ蒔山さんにバトンタッチして、早速お願いしたいと思います。」

はい。ではよろしくお願いいたします。今、スライドを共有したんですが、見えているでしょうか。あとは、その音声はクリアに聞こえてますかね。大丈夫ですかね。いつも聞こえないとか…ありがとうございます。じゃあ、始めたいと思います。

自己紹介「染み出すテクニカルライティング

とあるライティングゼミの感想

お金払ったからちゃんと言うと、6月から4ヶ月通ってみたとあるライティング講座は、講義・課題提出制度はよかったけど、場の設計として最悪でした。

VisualHunt.com

内容の概略講座の内容としては、大きく、①隔週の講義と、②毎週の2000字課題提出、③その他に分かれます。

①隔週講義パートについて講義パートの特徴としては

・そこまで体系的ではない

・なかなか無い実体験に基づくアドバイスが集

「ユーザー体験価値をユーザー要求事項としてどのように設計要件につなぐか」に参加した(2020年5月29日)

https://www.hcdnet.org/hcd/event/entry-1443.html

資料はSNS等に展開NGということなので、感じたことのみを文章で書く。

要求周りの言葉を整えていくこのイベントの1日前に黒須さんが話していた内容 があったので、それに比べるとどうしてもボヤケている印象を受けた。必ずしも明確にすることがいいとは思えないが、内容として今までボヤケていたものを明確化して

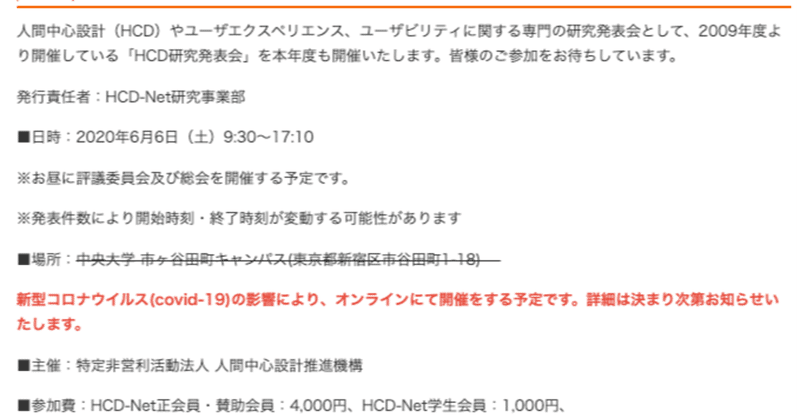

「デザイナーは何をすべきか-『UX原論』の視点から-」に参加した(2020年5月28日)

オンライン開催なので、参加しました。

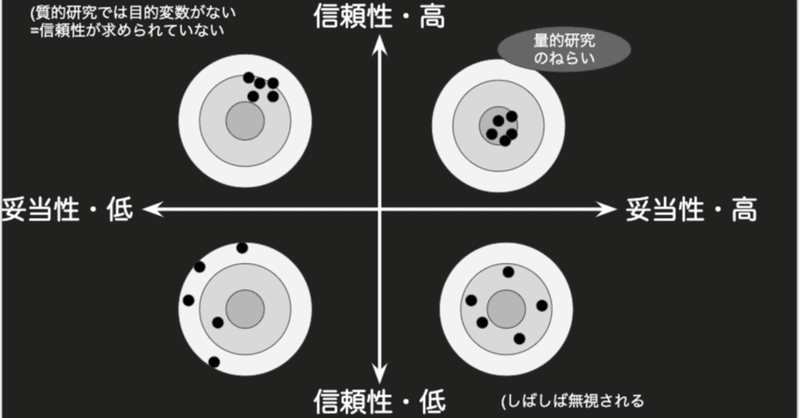

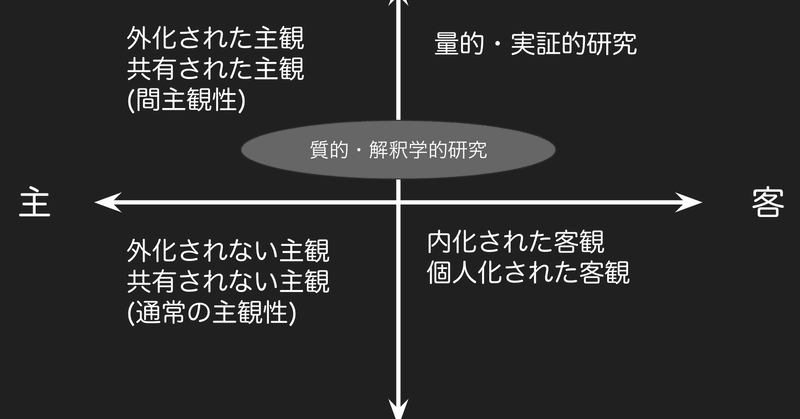

品質からみたUXの分類黒須さんが以前から整理している、品質のモデル。進化していました。

設計時と利用時(左右)の大きく2つに分かれており、客観的か主観的(上下)の2つにも分かれている。4象限について分けて議論することが大事で、とてもおもしろかった。

開発とデザインとUX(デカゴンモデル)その他、開発とデザインとUXに関する図が2つ示されていた。

この2つ

フリースタイルMCバトルの楽しみ方(の一つ)を紹介した

ここ数年ハマっているフリースタイルMCバトルの一つの楽しみ方としてのスライドをリリースしました。

個人研究ネタ:文章化からの画面デザイン

【一言で言うと】カスタマージャーニーマップや、画面を、全部文章化して、それをUIに落としましょうよ、というやつです。

以下のものの延長戦です。

https://www.ia-visualize.org/posts/3242349

この時のは、既存ウェブサイトから言葉を抜き出す→言葉を言い換える→グルーピングする、というのをやったんですが、それを発展的に設計ワークショップ化したいなぁというものです。

個人研究ネタ:オノマトペで考えるデザイン

【一言で言うと】

2つ目は、オノマトペでデザインのイメージ共有をもっとできないか、というやつです。ここでいうデザインは、画面デザイン、UIデザイン、インタラクションデザイン、体験デザイン、あたりを想定しています。

今調べたら、研究あったわ…

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssdj/64/2/64_2_65/_pdf

【背景的な】

プロダクトを協働

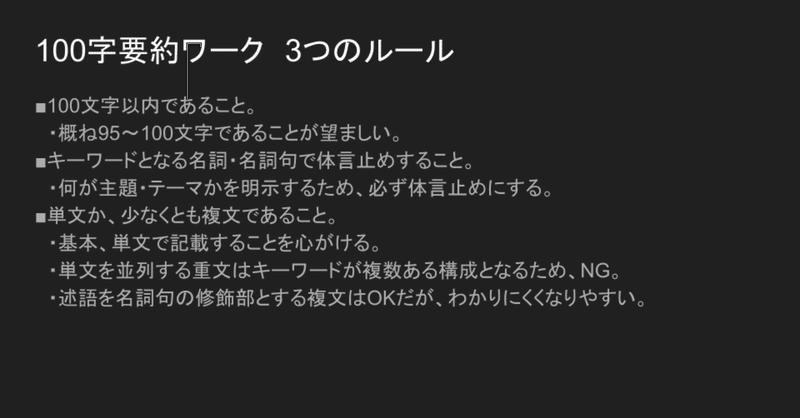

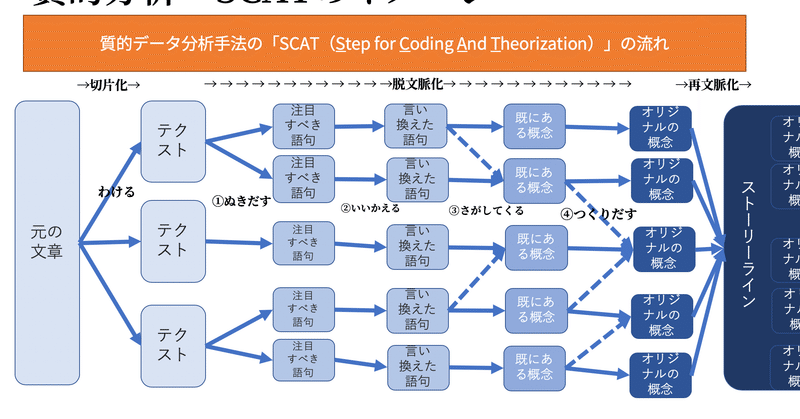

個人研究ネタ:SVA法(Step for Value Analysis Method)

旧:SCATとKA法の融合【一言で言うと】質的データ分析法の「SCAT」と「KA法」を混合して扱ってみた(ニコ動的な意味で)というのがあります。

(これに関しては業務で2〜3回やってるので、悩んでる感じではないです。)

【用語の整理】SCATとは何か、はこちら。

http://www.educa.nagoya-u.ac.jp/~otani/scat/#02

KA法はたぶんこの辺。

http://