最近の記事

京都の丸善で 外国の絵本をのぞき 新書や文庫本を五、六冊買って イノダ珈琲店へ行き ゆっくり買った本のおくがきを読み 永正亭でそばを喰べて 帰る

先日、余波舎/NAGORO BOOKS にて開催中の「佐伯義郎作品展」を見たが(〜26日まで)、そのときに購入した『風の肖像 佐伯義郎画集』を眺めている。 佐伯義郎作品展 https://sumus2018.exblog.jp/31051402/ 余波舎/NAGORO BOOKS https://x.com/nagorobooks 孔版とエッチングを組み合わせた版画は色調が独特で素敵だ。絵画や彫刻の他に詩や短いエッセイ、童話なども収められており、もともとが国文科だから上

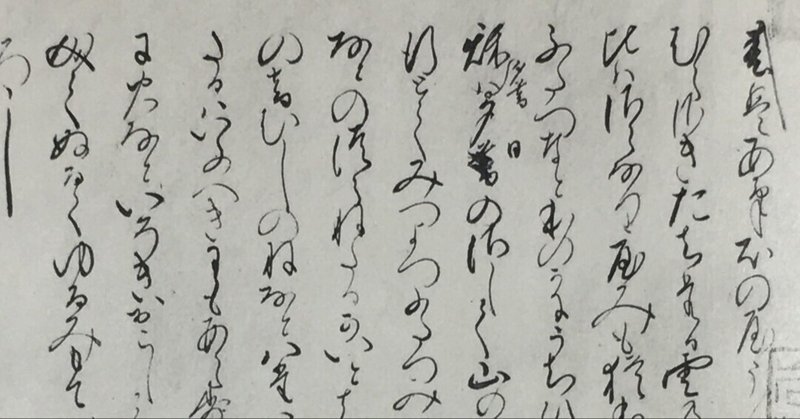

私は自分の本を人から請はれるとき、今までに喜びを感じたことが一度もなかつたが、このときに殊に気がすすまず、元気なく署名をした。

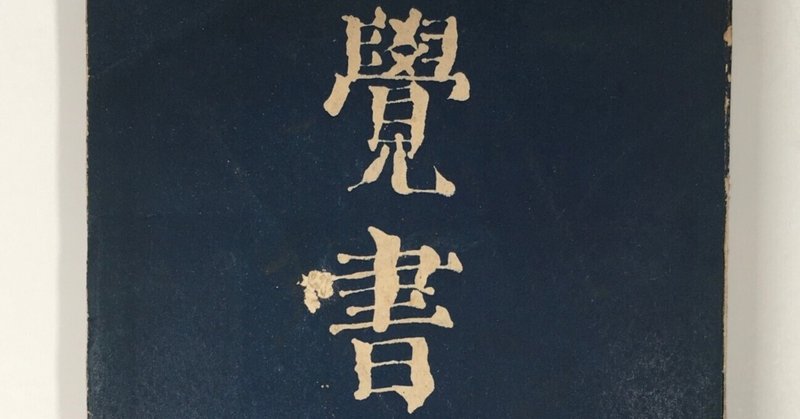

横光利一の『覚書』の装幀は佐野繁次郎である。初版は昭和10年に沙羅書店から刊行された。本書と全く同じ文字だけのデザインだった(50部の特装本もある)。内容は、「純粋小説論」を含む、身辺随筆と文学についての随想を集めたアンソロジー。 「純粋小説論」は本人もよく分かってないような書きぶりなので略するとして、読んでいてピカイチだなと思った「嘉村礒多氏のこと」を引用しておこう。以下全文。旧漢字は改めた。一行開きは原文では改行である。 なんとも嘉村礒多の一筋縄でいかない様子が手に取