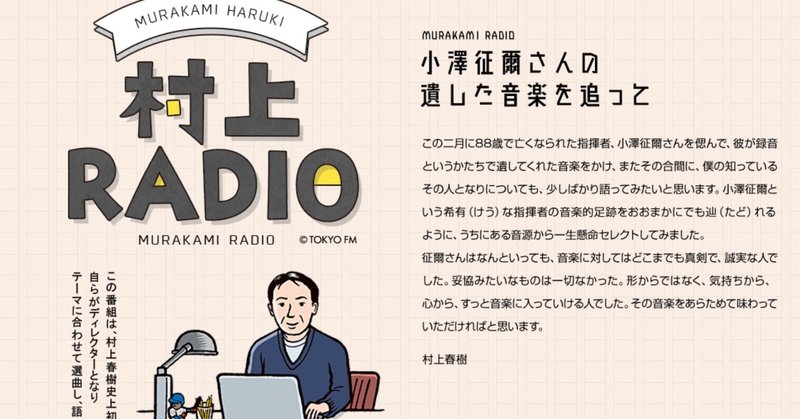

「村上RADIO」特別編、まだradikoで聴けますよ(あと数日)〜小澤征爾さんの遺した音楽を追って

月1で放送されている「村上RADIO」(TOKYO FM/JFN38局ネット)ですが、4月は2回の放送。4月29日、“昭和の日“の祝日は、特別編として“小澤征爾さんの遺した音楽を追って“と題して、2月に他界された小澤征爾さんの追悼番組が放送されました。

村上さんは、「小澤征爾さんと、音楽について話をする」(新潮文庫)というインタビュー本を上梓されていますが、お二人の親交を通じたエピソードも挟みながら、小澤征爾さんの録音を時系列で紹介するという構成になっています。

HPに内容がアップされていますが、放送から一週間つまりあと数日はradikoで聴けるので、ご興味のある方はGW中にどうぞ。逃した方も、再放送の機会もあるでしょうから、HPをチェックして下さい。

この放送では、小澤征爾さんの肉声も聞くことができます。これが、ちょっと印象的だったので、ご紹介します。

小澤さんらが指導者した、スイスで行われた音楽アカデミーを、村上さんは見学します。そのプログラムにおいては、各演奏家はまずカルテットを組み、弦楽四重奏を演奏。その後、全員集合してのオーケストラ演奏へと移行します。

弦楽四重奏に参加することが、オーケストラのプレーヤーとしての訓練の基礎とする小澤さんに、村上さんがその理由を尋ねています。弦楽四重奏を経験すると、なぜ音楽が深まるのか。

小澤さん「あのね、単純に言うとね、一人でこう弾いているのがね、耳がね四方八方にアンテナ張るみたいな、これ技術的にねそれが出来るということは、随分良いことなんですよ。」

オーケストラの中にいても互いに聴いているけれど、「弦楽四重奏やってると、それがもっと音楽的に、ただ聴くだけじゃなくて、チェロが今ちゃんといいことやってるか、ビオラは自分の思ったことと違う、そういうことは弦楽四重奏の場合、練習の間に言い合いができるわけ。オケの場合はあんまりチャンスがないんですよ。」

小澤さんは、こうした主体的な行動を通じて音楽家になっていくと話しています。

そして、スイスにおけるアカデミーでの参加者の行動と、日本人一般との違いを話します。

「日本人の優秀さ、謙虚さがかえって災いとなることもある」「我慢、合議制が良い場合もあるけど悪い場合もある」「自己主張するのが、こっち(欧米)は当たり前、日本は考えて考えた末にやる、やらない時もある。その違いがあるんですよ。」

「どっちが良いかと言われると、この西洋音楽のカルテットの場合は、こっちのやり方のほうがいいよね」

エジンバラのScottish Chamber Orchestraでバイオリンを弾いている次女は、室内楽が好きで、オケ活動以外でも、たまに演奏しています。ピアノ伴奏の仕事をしている長女と共に、子供の頃から室内楽のコースに参加していました。(そのことは随分前に少し触れました)

今度、彼女らの意見、室内楽での音楽の創り方を聞いてみたいと思います

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?