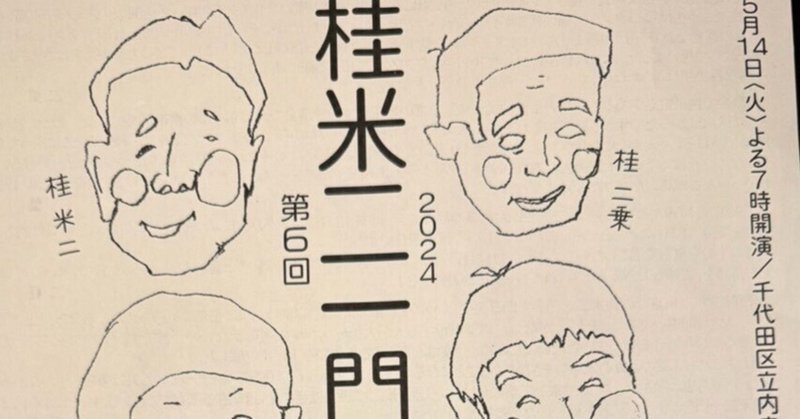

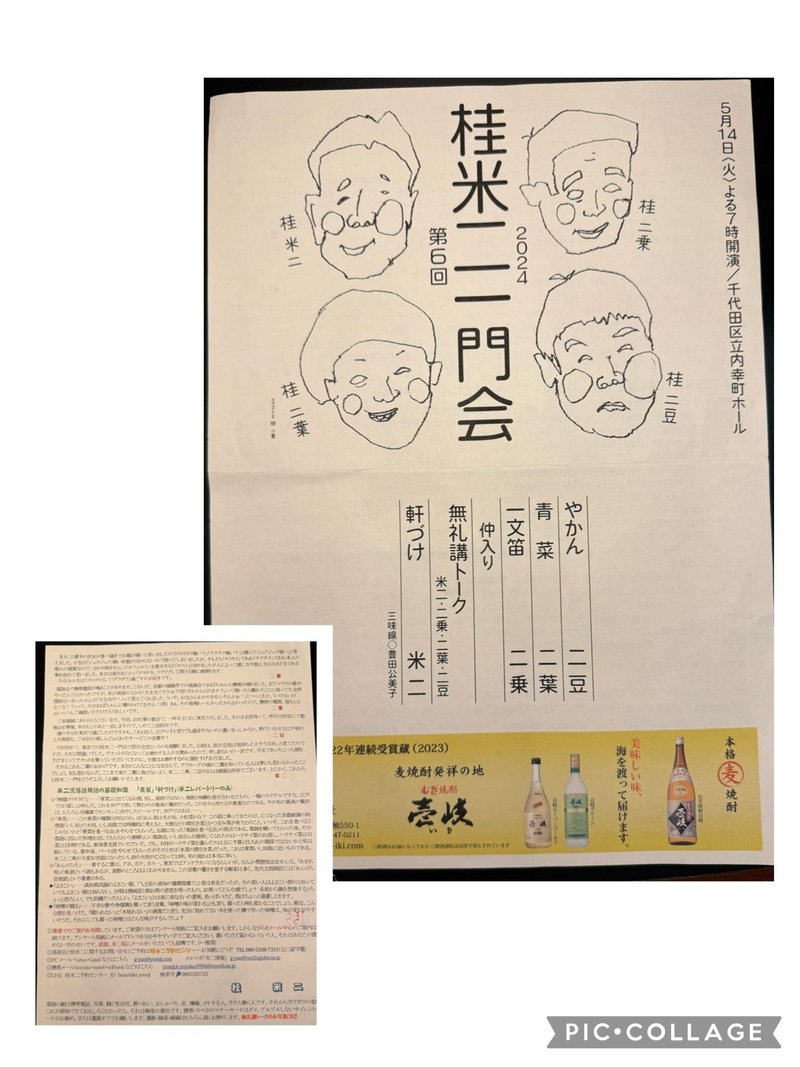

東京で上方落語を楽しむ(その2)〜桂米二一門会と祖父の思い出など

(承前)

三番手で上がった、桂米二の総領弟子、桂二乗。かけたネタは「一文笛」。大師匠、桂米朝の作となる演目である。一門の落語家はもちろん、東京の落語家も手がける作品である。九代目林家正蔵が、襲名披露興行で口演したことは、私の一つの思い出である。

スリの話であり、決して心地よく聴けるものではないのだが、サゲですべてを救う。二乗の明るいキャラクターには合っているように思う。

中入り後は、米二師匠と三人の弟子との“無礼講トーク“。観客から質問をつのり、回答していくのだが、一門の雰囲気が伝わってくる。優しそうな師匠だが、修業時の稽古は厳しかったようで、桂二葉は毎回涙していたとのこと。

米二が最後に演じた演目は「軒づけ」。私が小学生の時に聴いて、鮮明に覚えている噺である。題材は、決して子供に馴染みのあるものではない。かつては、大層人気があった素人浄瑠璃である。通常は、稽古屋で教えてもらい、発表会で人に聴いてもらうという流れだが、この“軒づけ“というのは稽古の一環として、知らぬ人の軒先で浄瑠璃を語って家中の人に聴かせようというものである。

暗がりなので、無本で語る。下手だと、家人から「どうぞお通り」と追い払われる。厳しい練習方法だが、ごくまれには家に招き入れられ、座敷で語らせてもらい、おまけに食事をご馳走になることも。この落語で登場するご馳走が、“鰻のお茶漬け“である。数人の集団で“軒づけ“にまわるのだが、中には“鰻のお茶漬け“目当ての輩も混じっている。

おそらく桂米朝の「軒づけ」だったと思うのだが、これを聴いた小学生の私は、“鰻のお茶漬け“なるものをぜひ食べたくなった。鰻の蒲焼は食べたことがあったが、お茶漬けは知らない。さぞかし美味なものだろうと。

こんな時におねだりするのは、決まって母方の祖父だった。多くの孫がいたが、当時は私のみが男子。大層可愛がってもらった。祖父の家に行った時、「軒づけ」という落語に登場する、“鰻のお茶漬け“を食べたいとお願いした。

祖父は桂米朝の家がある兵庫県の武庫之荘に住んでいたが、食通の祖父は京都に赴き、私のために“鰻のお茶漬け“にする、鰻の佃煮を買って来てくれた。

桂米二の「軒づけ」を聴きながら、優しくダンディだった祖父のことを思い出していた。

上方落語の会を通じて、大阪に住んでいた子供時代を思い出した一夜だった

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?