書籍レビュー『犯罪』フェルディナント・フォン・シーラッハ(2009)ドイツの弁護士が書いた実録風味のミステリー

※2500字以上の記事です。

お時間のある時に

お付き合いいただけると嬉しいです。

ドイツの弁護士が書いた

実録風味のミステリー

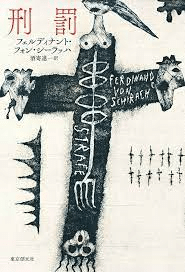

本作のことを知ったのは、

以前、レビューで紹介した

海外文学のブックガイドを

読んだ時のことでした。

どんな内容だったかは、

憶えていないのですが、

表紙の抽象画のような図像に

とてもインパクトがあり、

このイメージが頭から

離れませんでした。

そういう表紙の本は、

読書好きとしては、

「ぜひとも読んだみたい!」

と思うものです。

本作はドイツ国内で

屈指の弁護士とされる

著者がはじめて書いた

処女作になっています。

日本では2012年に

本屋大賞の翻訳部門で

1位になりました。

触れ込みによると、

著者が実際に弁護士として

携わった数々の事件から

着想を得ているとのことです。

作中でも弁護士の

主人公によって語られますが、

弁護士には守秘義務があるので、

実際のところは、どの程度、

モチーフになっているのかは

わかりません。

しかし、この前置きの

効果もあって、

本作は「実録」を思わせるほど、

リアルな物語に感じます。

誰にでも犯罪を犯す

可能性はある

本作は連作短編の形をとっており、

全部で11編の短編が

収められています。

連作といっても、

それぞれの物語につながりはなく、

主人公の弁護士にこれといった

キャラクター付けもありません。

そのため、一般的な連作とは異なり、

シリーズものとしての

味わいは希薄です。

しかし、それがつまらないか、

というと、まったくそんなことはなく、

そういった創作的な色合いの薄さが

本書の特徴を際立てています。

著者・シーラッハは前書きで、

以下のように述べています。

私たちは生涯、薄氷の上で

踊っているのです。

氷の下は冷たく、

ひとたび落ちれば、

すぐに死んでしまいます。

氷は多くの人を持ちこたえられず、

割れてしまいます。

私が関心を持っているのは

その瞬間です。

幸運に恵まれれば、

なにも起こらないでしょう。

幸運に恵まれさえすれば。

ここに書かれているとおり、

私たちはどんな人であっても、

犯罪にかかわる可能性があるのです。

本作では、不運にも犯罪を

犯してしまった者、

それに関わってしまった者の

物語が描かれています。

美しい文章の構成によって、

人間の内を描き切る

本書に収録された1本目の短編

「フェーナー氏」を読むと、

一般的なミステリーとは違った

独特な個性を感じます。

出版社による触れ込みや

著者の前書きの効果も

あるかもしれませんが、

なんだか実際にあった事件の

調書を読んでいるような

気分になるのです。

そう思わせるのは、

著者の文体が極めて簡潔で、

一切の無駄がないからでしょう。

こう書くと淡々と描かれた

ドキュメンタリーのような

印象を持たれるかもしれません。

しかし、本作を形容するうえで、

その評価も正しくはないです。

というのも、著者の物語の

構成のしかた、情景描写の手法は、

極めて創作的であり、

かなり計算されたものに

感じられるからです。

物語によっては、

時系列に構成されておらず、

結末が冒頭に

提示されることすらあります。

物語を描くうえでの定石から

外れているとも言える

構成のしかたですが、

これがしっかり読者の

興味を惹くものに

なっているんですよね。

また詩的な表現とも異なりますが、

私がもっとも感動したのは、

作中に時折、見られる技法でした。

それは起こった事象を

敢えて、直接的に描かない手法が

とられている部分です。

例えば、3つめに収録された

「チェロ」の冒頭で、

ある男性の妻が建設中の高層住宅で、

建物の欠陥が災いして

命を落とすシーンがあります。

母は建設中の高層住宅を見学した。

まだ骨組みだけの十九階で

棟上げ式が行われた。

そのとき、手すりがしっかり

固定されているか確認するのを、

だれかが怠った。

タックラーが妻に顔を向けたとき、

そこにあったのは、

折りたたみのテーブルにのっている

妻のバッグとシャンパングラス

だけだった。

どうですか。

この一切、無駄のない文体。

(作中では、早々に次のシーンに

入っていく)

どこにも妻が「階段から落ちた」

とは書いていないのに、

しっかりとその描写が

伝わってきます。

この文を読んで、

私は本作を手掛けた著者が

極めて映像的な写実を得意とする

作家だと確信しました。

また、こういった一つひとつの

描写の技法だけでなく、

物語全体の構成においても、

ミステリー的な仕掛けが

張り巡らされており、

中には結末で読むと

「?」となる作品も

いくつかありました。

こんな説明をしても、

ピンとこないかもしれませんが、

最後まで読むと、

「あれ? つまり……

どっちが犯人だったの?」

となるのです。

これは私の読解力のなさから

くるものかもとも

思ったりもしたのですが、

文庫版の巻末に収録されている

解説者の方も同じようなことを

書いていたので、誰が読んでも

そうなるものなのでしょう。

ミステリー作品を最後まで読んで、

「え? どういうこと?」

となるのは、スカッとしない印象を

受けるかもしれませんが、

本作に限っていえば、

それには当てはまりません。

前述したように、著者の文体は、

非常に明快で簡潔なものですから、

結末がそのような形で終わるのは、

作者が意図的にしたのは

明白なんですよね。

そうなると、読者の心情としては、

もう一度頭から

読み直したくなるのです。

「何か見落としているのではないか」

と、自分の方を

疑ってしまうんですよね。

そう思わせるのは、

やはり、作者の書き方が

よくできていればこそでしょう。

ここまで作者のテクニカルな部分を

中心に紹介してきましたが、

ドラマの部分も

非常によくできています。

常に簡潔で冷静な文体でありながらも、

登場人物たちの間にある

さまざまな感情は

しっかり伝わってくるのです。

調書のような「冷静さ」と

「人情噺」がミックスされた

独特な味わいの作品になっています。

【書籍情報】

発行年:2009年

(日本語版2011年

文庫版2015年)

著者:フェルディナント・

フォン・シーラッハ

訳者:酒寄進一

出版社:東京創元社

【著者について】

'64年、ドイツ生まれ。

弁護士、作家。

'09年、『犯罪』で作家デビュー。

【同じ著者の作品】

サポートしていただけるなら、いただいた資金は記事を書くために使わせていただきます。