海賊と呼ばれるシェフ

「俺、友だちいないっすから」

海賊と呼ばれるシェフ

「あれ誰だ?何かおもしろい人がいるな」

ぼくがそう感じ始めたのはいつだっただろうか

すごく昔のような気がするし、とても最近のような気もする

時代の流れが早すぎて、この頃は時間の軸が歪んでいるように感じる

少しの間、彼をウォッチした

そのうち記事が出て、インタビューが出て、みるみるうちにSNSのフォロワーは増えて、そしてミシュランの星を獲った

決して広くないお店だ

テーブルクロスはない、店内にはお洒落な音楽がかかり、Tシャツに腰からタブリエで働くスタッフもいる

ミシュラン?

そんなことあるのか?

「俺、友だちいないっすから」

ぼくが座るすぐ真横のオープンキッチン、そのカウンターから顔を出してくしゃっとした笑顔でそう言った

そうしてキッチンの中で隣に並ぶスタッフの顔を見る

「こいつは3ヶ月、こいつはまだ2週間。でも俺がいなくてもきちんと店は回ります。ちゃんと美味いものを出せる。そこは突き詰めて突き詰めて考えてきた。ロジックです。こいつらマジで超熱い奴らなんで、大丈夫っす」

その一方で

「勝負しないとダメでしょ。名店だ、人気店だって言ったってあの上はもう無い。そんな店ばっかりですよ。出し切って空っぽになって、その空っぽの中から苦しみながら新しいものを生み出している、試行錯誤しながら。そんな料理美味いと思わないっすよ。ストライク取りに行ってるもん、守ってるでしょ」

と豪快に笑う

そしてその次には決まったようにそっと一言添える

「でもあのひと、良い人っすけどね」

海賊と呼ばれるシェフは、とてもピュアな男だ。

正直最初にSNSで見かけた時に、ぼくは彼のことを存知あげなかった。存知あげなかったし、きっと今後も交わることがないだろう、そんな気がしていた。

だから、必要以上に自分から絡むことも興味を示すような素振りもみせなかった。

いや違うな、自分から絡んだらなんだか負けのような気がしていたんだな。ちっちゃい人間だ。

色々なご縁をいただきお互いが視界の端で存在を捉え始める。対面する機会もあったが、ぼくはお店に足を運んでいない。

今まであれだけ絡んでおいて、一度も彼の料理を食べることはなかった。

今じゃ無い

そういう自分の中の勘が働く事がある。そう思って自分の勘に従い、ルールに従い、数年の時を経てようやく店に足を運ぶ時がやってきた。

「うお、嬉しいっすよ。まじで」

入口で笑う。

まあぼくもう現場にもいないし、そもそも何者でもない。そんなに喜ぶことでもないよ。

良く見かける料理

増える露出

料理はどうなんだよ、サービスは?

本当はみんな、どうなの?

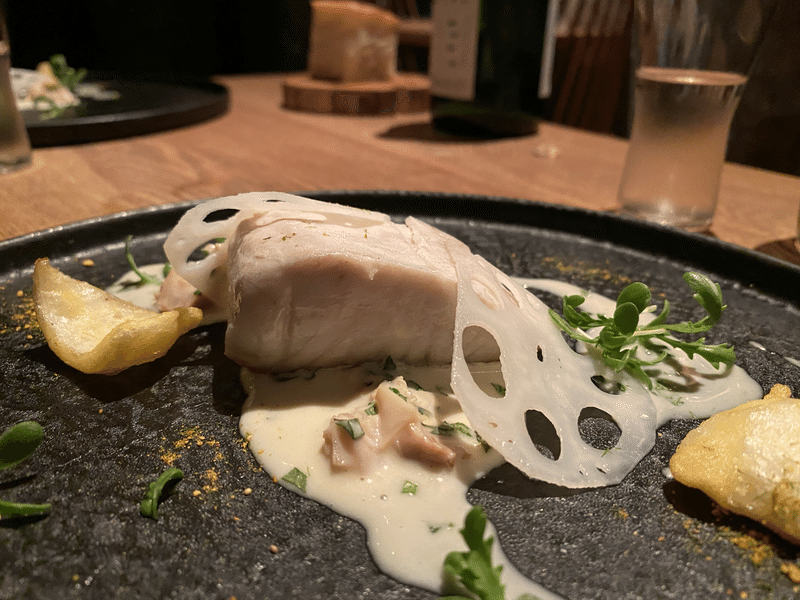

塩分を抑えた優しい味付け

酸味の使い方

食材の組み合わせ

コースの起伏の付け方

悔しいが美味しく、楽しい時間だった

そのせいで思いの外、長居してしまった

「ナイフやばいっしょ?めちゃくちゃ切れますよね?一流の人にお願いして研いでもらってるんですよ。150万円払って」

たしかにメインディッシュの牛肉料理の際に添えられたラギオールのナイフは驚くほど切れる。まるで職人が丁寧に磨いて大切に管理している包丁のようだ。

「三つ星よりも切れますよ。そこまでやる奴いないでしょ」

ここにも狂った偏愛者がいた。

「いつか一緒に働きましょうよ。現場、立つときは俺が舞台を整えて呼びますから」

「このスタイルで星を獲ったのは大きいんですよ。でもこれはまだ序の口、ここからやりますよ」

そして、未来の構想を熱く話し始める

「まあ、ぼくは退いた身ですから。ぼくにはぼくでこれからやらなくちゃいけない事があります」

いつか、交わることはあるのだろうか。

「一生かけて終わらない課題を追いたいんですよね。例えば三つ星とったらそのあとどうするんだよって。それで終わりじゃねえぞって」

ロイヤルホストが大好きだという。

お食事の準備をさせていただきますというスタッフたちをみて、あそこはプロフェッショナルがなんなのかわかってるんだと言う。

最高を維持するためのパッケージなんかぶっ壊せという。フルスイングするぞと言う。俺の元で働きたいなら洋食屋でもファミレスでも全力出せる奴じゃないといらないよと、言う。

なんだよ、ずいぶん愛に満ち溢れた海賊だな。

彼にしかできない仕事、生き方がある、そう感じました。

来年から楽しみっすね。

また食べに行きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?