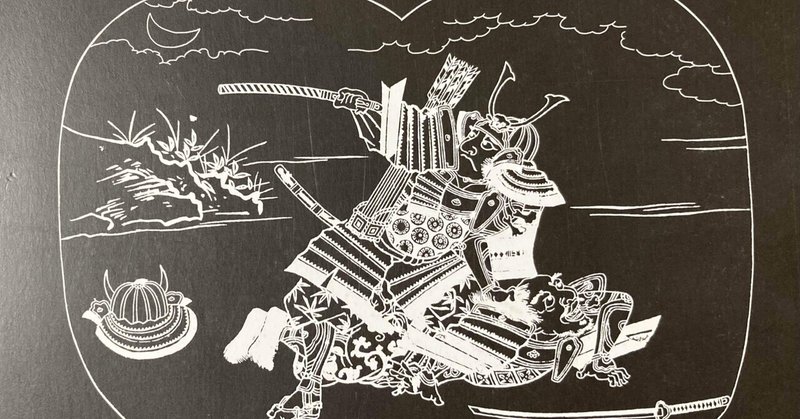

【思い出の展覧会】「浮世絵大武者絵展」@町田市立国際版画美術館

参加しているメンバーシップ「オトナの美術研究会」で始まった「月イチお題記事執筆企画」。2月のお題「思い出の展覧会」にギリギリになりましたが投稿します。

2003年開催なのでもう20年も前になってっしまいました。初めて自分で行こうと思った展覧会なので感慨深いです。その後江戸絵画一般に興味が出て、現在に至るきっかけになりました。

「本邦初・勇壮無比」とあります

1.浮世絵が好きになったきっかけ

私が浮世絵好きになったきっかけは京極夏彦の著作『巷説百物語』でした。この本(ハードカバー)のブックカバー裏面に、幕末の浮世絵師月岡芳年・落合芳幾の連作『英名二十八衆句』が印刷されていたのです。この連作浮世絵は、題材の大半を芝居から得た人殺しのシーンを描いていて、「無残絵」とか「血みどろ絵」と呼ばれています。私はこの中の芳年作『福岡貢』を見て「カッコいい!」思ってしまいました。浮世絵というと北斎や広重の風景画や歌麿の美人画、写楽の役者絵と思っていましたから、それらと全然違う世界を描いた絵があることに驚きひきつけられました。今思うとヤバいやつだったと思いますw。

2.浮世絵 大武者絵展に行く

この展覧会に行くまで、町田市に美術館あることも知りませんでしたし、何でこの展覧会を知ったかもよく覚えていません。ともかくこれは行って芳年やその師匠国芳の本物を見ようと出かけました。

会場に入った途端ものすごい数の武者絵に迎えられ、驚いたのを覚えています。図録を見ると第一部で276作、第二部で84作、版本が362作。前後期で展示替えがありましたから全作品が一度に展示されてはいませんが、圧巻の展示。まだ錦絵になっていない初期作品から、美しい彩色の3枚組錦絵まで、彫りや摺りの繊細さを堪能しました。

3.江戸時代庶民文化の豊かさを知る

しかし武者絵というのは、なぜその人物がこのような姿形で描かれているかを知らなければ「何、これ?」って思ってしまいます。私も五条大橋での牛若丸と弁慶の戦いくらいは分かりましたが、曽我五郎・十郎なんて恥ずかしいですが当時は全然知りませんでした。

図録にはこのように説明されています。

戦国武将や伝説上の豪傑たちを題材とする武者絵は、浮世絵版画の初期から描き継がれてきました。絵師のほとんどが武者絵の筆を染めています。

(中略)しかし、武者絵がまとまって紹介される機会は今日までありませんでした。その理由の一つは、第二次世界大戦後、歴史教育が多くの武者伝説を「お話」として切り捨ててしまった結果、何が描かれているのか理解できるのか理解できる人が少なくなってしまったことです。

武者絵が顧みられることが少なかった理由には、明治期における浮世絵の評価にも一因がある。浮世絵は明治期に欧米で高く評価されたが、武者絵は物語の知識がないと理解しにくいためか欧米人には好まれず、浮世絵売買の業界では反古同然の扱いであった。

私もそうですが、現代の日本人は武者絵作品の持つ物語性をよく知らないため、風景画や美人画のようには楽しめなくなっています。とても残念なことです。逆に江戸時代は、絵入りの版本、芝居や浄瑠璃、講談などから軍記物の内容を多く庶民が知っていたということになります。しかもこんなに手が込んだ浮世絵を庶民が気軽に買えたのですから、江戸時代の庶民文化がいかに豊かだったか知ることができました。

こんなにとんがった浮世絵展はその後もなかったように思います。忘れがたい展覧会でした。