#80ゴリラのスリッパ。

皆さんは家の中でスリッパを履かれますか。それとも裸足の方が楽ですか。生まれ育った習慣もあると思いますし、今住んでいる家の造りにもよると思いますが、わたしは40代に入った頃から、スリッパを履くのが習慣になりました。

その頃、住んでいたアパートが、日当たりの悪い一階の部屋で、冬場になると地面の冷気が床まで伝わってきて、足元が凍るほどに寒かったせいです。スリッパを履いていないと体温を奪われてしまうのではないかと思うほどの寒さでしたし、実際にスリッパを軽くみていた当時小学生のミドリーは、足がしもやけで大変なことになりました。

それ以来、床がフローリングであろうと絨毯であろうと、スリッパを履くのが習慣になりました(さすがに畳の上では履きません)。夏よりも冬のほうが、その有り難さを感じることが多いのは、踵が乾燥してカサカサになりにくいからです。ふつうに床の上を歩いていたら、うちの80代の父のように踵が真っ白になってしまうと思います(父には踵にワセリンクリームを塗り込むように渡してあります。アカギレが酷くなると、渋々塗っているようです)。

スリッパというと、西洋の文化だというイメージがあったのですが、実はスリッパ発祥の地は日本なのだそうです。ビックリ!時は19世紀。明治の開国の頃のことです。ペリーの来航により日本の鎖国が終わり、文明開化が始まりました。その頃、多くの西洋人が先進技術を伝えるために日本にやってきたのだそうです。当時、現代のようなホテルはなく、寺社や旅籠などが西洋人の宿泊先として利用されました。ところがシャワーや寝る時以外には靴を脱がず、人前で裸足をさらす習慣のない西洋人は、土足で畳の間に上がり込んだため、日本人たちは多いに困ったそうです。

そこで1868年、東京で仕立て屋を営んでいた徳野利三郎さんという方が、畳表を重ねて和紙で補強した初代スリッパを作ったことから、スリッパが普及し始め、現在に至るというわけです。

以前ドラちゃんが、わたしたち三人(テル坊とミドリー、それからわたし)にサプライズのプレゼントを持参して遊びにきてくれたことがありました。和紙のような紙に包まれたそれを、どれが誰への贈り物であるかを確かめながら、ドラちゃんが手渡ししてくれました。ガザガザガザ。さっそく紙をやぶって、中の物を取り出します。

「あら、可愛いスリッパじゃない」(わたし)

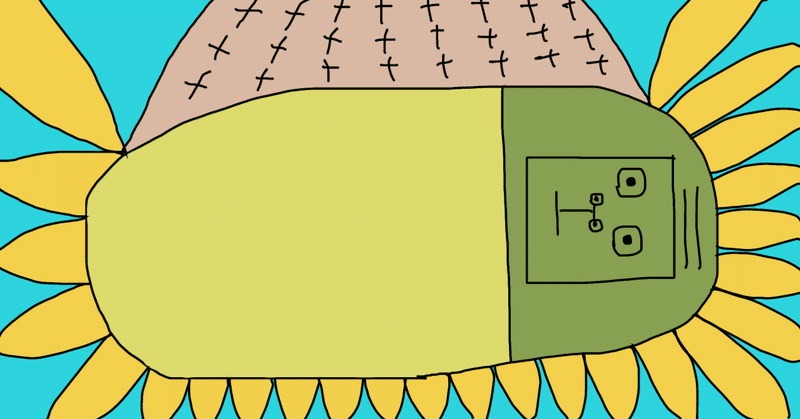

テル坊のは、白が基調になった水色のハリネズミのイラストのスリッパ、ミドリーのは黄色が基調の茶色い凛々しいライオンのイラストのスリッパ。そしてわたしのは、緑色が基調の黒いゴリラのイラストのスリッパです。三人が小さな歓声をあげて喜ぶ姿を、にこにこと眺めながら、ドラちゃんが言いました。

「これ見た時に、あ、母ちゃんにピッタリって思ったんだよね」(ドラちゃん)

(ゴリラ。母ちゃんにピッタリ。なぜ?ゴリラ。母ちゃんにピッタリ。どうして?)

わたしは誰かに何かを頂いた時には、感謝こそすれ、頂きものに不服を感じたことはほとんどといってよいほどない人間です(ここでは、ちょっと大げさに表現しておきます、笑)。ですが、このイラストの選択、チョイスにはドラちゃんのどのような深層心理が働いているのだろうかと、頭の中で思考がぐるぐると回るのを止めることは出来ませんでした(わたしのそんな反応を、ドラちゃんは面白そうに眺めていました)。

ゴリラのスリッパを履き始めてから、そろそろ半年。すっかり足に馴染んでいます。起きがけにうっかり裸足でフローリングの上を歩くと、冷たい、冷たい。朝は特に床のひんやりが強く感じます。

「えっと、わたしのスリッパは何処だっけ?」

狭い家の中、自分が脱ぎ捨てていたスリッパを見つけて、そそくさと両足を投入します。「おお、あったかい」履き心地のよいスリッパに、足先を守ってもらっているような安心感が身体に満ちあふれます。「ふふふ」とうれしい気持ちになって、自分の足元を見つめてみると、正面に描かれたゴリラのイラストが、ギョロリとわたしの顔を見つめ返してきます。

(あったかいな。でもゴリラ。ありがたいな。でもゴリラ。なんでゴリラ…?)

母親にゴリラのイラストを選ぶ息子の気持ちを、わたしは今だに想像しきれていません。幼い頃、怒られた時のわたしの激しい怒りの表情が、彼の脳裏にはまだ色濃く残っているのでしょうか。或いはわたしの記憶から抜け落ちている何らかの思い出が、わたしをゴリラと結びつけているとでもいうのでしょうか。

今度いつかまた、ドラちゃんが高級スリッパをプレゼントしてくれる時がきたら、その時には犬や猫、うさぎなど可愛らしい動物のイラストのついたものを、わたしのスリッパのイラストとして選んでもらえるように、たまに会うドラちゃんに、これまでよりもほんの少しだけ優しくしようと思っています。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。サポートしていただけるなら、執筆費用に充てさせていただきます。皆さまの応援が励みになります。宜しくお願いいたします。