不適切にもほどがある的な生活してました

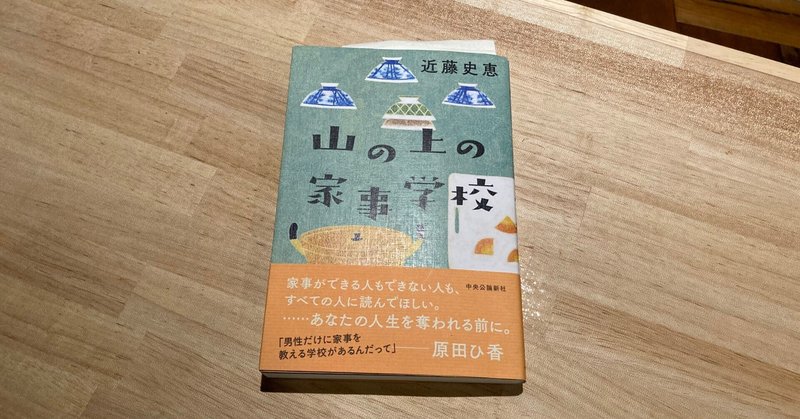

『山の上の家事学校』

を近所の本屋さんに注文しにいったら、

「あ、それお店にありますよ」

と書店主のクワハタさんが書棚から持ってきた。

(あ、あるんだ)

地元の本屋さんなんで、ベストセラーか地元出身作家と地元誌しか置いてないだろうという思い込みを反省した。バイアス(偏見)である。

主人公の幸彦は新聞記者、しかも政治部。

おそらく全国紙、書いてないけど。

離婚して1年。

生活がどんどんすさんでいく。

コンビニ弁当のガラがほどよく積み上がる。

万年床。閉まったままのカーテン。

一念発起して、家事学校に通うことにする。

生活ぶりに見かねた妹からの勧め。

家事なんて妻がするもの、

忙しく働いてくる夫を妻は理解してくれるもの、

きっとそれが愛ってこと。

でも、子育てちゃんと手伝ってる。

家事やらないけど、それで十分でしょ。

でも、仕事優先。もし公園連れて行く予定でも、

仕事が入ってくればもちろんそっちが大事。

妻から離婚を突きつけられたとき、

わけがわからなかった。

でも、家事学校にいくようになって、ようやくわかった。

本書は、幸彦の成長を描いた小説。

ジェンダーギャップ問題を含む暮らしの本質を、

押し付けがましくなく伝えてくる。

家事学校の花村校長先生は、

オリエンテーションの中でちょびっと、

「いまの日本は、家庭に一人専業の家事労働謝がいるという前提で、社会のシステムが形成されています」

と話す。

幸彦たち家事学校の生徒たちは、チームを組んで炊事洗濯掃除裁縫などなどを学んでいって、そのときどきに花村校長からの「教え」もあり、家事への解像度がぐんぐん上がっていく。

家事とはなにか。花村校長の家事の定義は、

「やらなければ生活の質が下がったり、健康状態や社会生活に少しずつ問題が出てきたりするのに、賃金が発生しない仕事、すべてのことをいう。多くが自分自身や家族が快適で健康に生きられる手助けをすることで、しかし、賃金の発生する労働と比べて軽視されやすい傾向にある」

幸彦は、それでもときどきは家事を手伝っていた、という自覚はある。

でもそれは子どもの手伝いと同じで、

見えているところだけやっているの過ぎず、

肝心なところは「お母さんがやってくれる」。

つまり、幸彦の家事とは子どもの手伝い。

花村校長は、

「否応なしに子どもでいられなくなる人と、いつまでも子どもでいられる人がいる、ってことなんでしょうね」

ジェンダーギャップだったり、

性的役割分担だったり、

不適切にもほどがある問題だったり、

アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)だったり、

ハラスメントだったり、

いろんな問題を家事学校を舞台にさらっと指摘していく。

わたしの地元には家事学校はないが、

地元の本屋さんに『山の上の家事学校』は置いてあった。

『山の上の家事学校』近藤史恵 中央公論新社 2024年