ジョブギャランティの意味を物理の方法で考える

「新しいMMT入門」の第10回!

この入門の戦略は、MMTの見通しをよくするために「貨幣」に注目するのではなく、操作、オペレーションに注目することを方針を採っていたのでした。

直近の二回(第8回、第9回)は「王(統治者)が人々から仕事を取り出す」というオペレーションを、モズラーによる二つの比喩を使って図解することを試みました。

まず第8回ではモズラーの a runner の比喩を採用しました。

つまり民間経済の全体を、自ら頭にビニール袋を被った一人のランナーに見立て、政府が税と財政支出の操作を通じて、彼からどのように「仕事」を取り出されるかのメカニズムを図解しました。

これは巨視的(マクロ的)なビューですね。

次に第9回は、モズラーの別の比喩、有名な「名刺の比喩」を採用し、親が子ども二人からどのように「仕事」を取り出すかを図解しました。

こちらは微視的(ミクロ的)なビューです。

こうしてみると、マクロの仕組みはミクロの総体であることがわかります。

今回は、微視的(ミクロ的)なビューを深堀りします(ミクロなビューの方が実は奥が深いのです)。

そしてそこから見出される知見を使い、MMTの特徴的政策であるジョブギャランティの意味を論じ、最後に今の日本に「必要」な政策についてちょこっと一言述べて締めようと思います。

ミクロのメカニズムの確認とMMTの基本スタンスについて

まず王の仕事取り出しのメカニズムを確認しましょう。

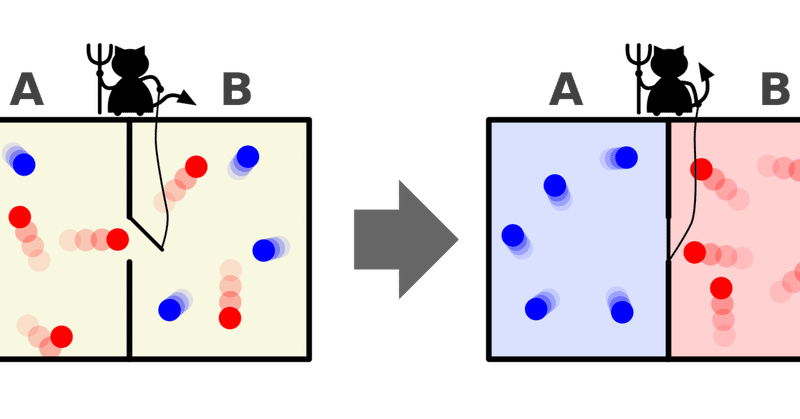

理想的としては図1のメカニズムを使い。。。

図2の状況を実現しようというものでした。

実はこれを実現するには条件があります。

そのうち「個人の所有権」や「取引の自由」はモデルの前提として認めましょう。というか、すでに認められていますし、多くの人にとって自明の前提だと思います。

そこでは、第七回で説明した補償原理が働いているということも重要な前提ですが、これも自明と見なしてよいとして。

その上で、「王による仕事の保証」、いわゆるジョブギャランティが王によってなされていることもメカニズムを機能させる重要な条件になります。

MMTの思考の基本は以下の三つ。(参照)

ジョブギャランティ

政府の金利ゼロ

変動為替レート

この三条件は、それが揃うと王の理想が実現する可能性が高く、逆に揃っていないとうまくいかない、それほどに重要なものです。

ジョブギャランティは、ないとこうなります。

(うん、良い画ですねえ。。。この図は今後も使います)

ジョブギャランティなしの社会では、どうしてもごく一部の者に富が集まり、王の力は封じられ、それを「理論的」に支える経済学という学問が生まれ発達し、支配者側に君臨することになるでしょう。

プラスの政策金利はそれに拍車をかける働きをするでしょう。

しかしいまの現代社会は「ジョブギャランティがない」という特殊な歴史的状況にあるので、このケースが論じられなければなりません。

というわけで、今回も熱力学的な考え方を取り入れて議論することにしますね。

ふたたび熱力学とMMT

観察者をシステムに入れるということ

第五回で触れまましたが、税と財政政策を「操作(オペレーションの体系」とみなすということは、ちょうど「熱力学」の初期の蒸気機関の研究において「人はいかにして有限の資源(石炭など)から、最大の「仕事」を効率よくとりだすことができるか」と問いを立てたときの要領と同じでした。

さらに熱力学はその後(驚くべきことに)熱の議論からすらも自由になり、今世紀に入って大きな飛躍を遂げているということも説明しましたね。

では、その大進歩のカギはどこにあったのでしょうか?

ぼくがみたところ、それは「観測する主体」「操作する主体」をシステムの外側に置くことをやめ、観測者をシステムの一部を構成するものとして把握するようになったことにあります。

そして驚くべきことに、MMTの従来の経済学に対する新しさはどうやら全く同じ。

第一に、操作する主体ととしての「政府・中央銀行」を明示的にシステムに入れている。

第二に、観測者・観察者として扱われていた「経済学(者)」をもシステムの中に繰り入れている。

この、MMTと熱力学との共通点を明示的に指摘したのはぼくが世界で初めてと思うのでここに自慢しておきます\(^o^)/

もう一つ付け加えると、その結果、マルクスの経済学批判(草稿を含めた資本論の全体)がほぼ完全に再現されるのです。

従来、マルクスの「未解決問題」とされていたもの(たとえば「転形問題」と呼ばれていたものや、記述上の矛盾のように解釈されてきたこと)のほとんどは、見方を逆にすることで解決してしまいます。

これはちょうど、前世紀の物理学者を悩ませた「マクスウェルの悪魔」という思考実験にまつわる問題が、観測者・操作者をシステムに入れて考えることによりあっさり突破されたのと同じです。

前世紀までの物理学者の格闘した当時の「難問」も、現代のぼくたちは、少しがんばって答えを先に知りさえすれば、をたやすく理解することができてしまう。

同じように、これを読んだ皆さんは、今も続く経済学者たちの間違いぶりと、マルクスの批判の意味はあっさりイメージすることができるようになると思います。

ただし経済学を学んだ人は、間違った訓練をされすぎてしまったことを意味するのでなかなかむつかしいだろうと思います。でも若いうちならまだ間に合う可能性は高いので頑張ってほしいです。

なにしろ同じ「観測者・操作者をシステムに繰り入れる」と言っても、物理学と経済学ではかなり事情が異なります。

物理学は、精度はともかく「おおむね間違っていたわけではなかった」と考えれるのに対し、経済学は完全に間違えていたという点で大きな違いがあります。

もっといえば社会に関する学の多くはこの間違いに陥っていて、それは50年前に竹内芳郎が指摘していたものでしょう。

構造主義なるものの根本的欠陥は、レヴィ=ストロース流のものであれアルチュセル流のものであれ、科学者自身の、したがってまた科学自身の世界内定位のまったき欠落という点にあり、そこから<弁証法>のまったき不在という、もうひとつの欠陥も生まれてきたといえる。

操作の影響を考慮する(「マクスウェルの悪魔」に関連して)

というわけで「マクスウェルの悪魔」。

熱力学といえば、これ\(^o^)/

上にも書きましたが「マクスウェルの悪魔」とは、前世紀の物理学者を悩ませ(彼らの多くは悩まないことにした)、今世紀に入った頃からその意味が深く考察されるようになり、「情報」と「熱」の理論を繋ぐ決定的な契機になった、歴史的にきわめて重要な思考実験の名前です。

この想像上の悪魔は「力学的な仕事をしない存在」として想定されたものであり、当然の条件として「自分自身は系内の熱のやりとりに関わらない」存在です。

この思考実験は前世紀の物理学者を悩ませたわけですが、現在では「そこで情報のやりとりがなされている」というより本質的な解釈に到達した結果、そこから生まれた「熱力学第二法則が破られるかもしれない?」という問題は解決に至っています。

面白いことに「マクスウェルの悪魔」のエピソードは、上述の「物理学はおおむね間違っていたわけではなかった」けれども「経済学は根本的に間違っていた」という話に対比できるのですよね。

密閉された気体や熱機関を扱う熱力学におけるマクロとミクロは、結局のところ二種類のエネルギー移動、すなわち「力学的な仕事」と「熱」の違いです。そして操作者(物理学者やデーモン)はそれを制御したり観測したりする。

このとき操作者がアクセス可能なのが「力学的な仕事」の方ならば「熱」にアクセスすることはできないという関係があり、それが問題の本質だったわけです。

(参考:Maxwellのデーモンと情報熱力学(沙川,正仁))

経済学をこれに対比します。

王が税の圧力をかけるときにジョブギャランティをしない(「仕事」の移動にわざわざ障壁を設ける)というのは熱力学的見地からするとなかなか複雑なモデル設定です。

わざわざそういうことをすると、システムの内部に圧力か体積か熱のひずみが必ず現れる。

このことを順を追って考えていくと図3の恐ろしい帰結が導出されます。

しかしたとえば「貨幣量」を考える経済学は、操作の対象を間違えていますよね。「貨幣量」という変数は、財政支出(価格と量)と税の設定を決めたら、従属して定まるもののはずです。

そもそもなぜそれを考える?という根本的な問題を措くとしても、社会の役に立つ政策が導出されることはありません。

ここに熱力学(物理学)との違いがあって「マクスウェルの悪魔の謎」は、答えが「わかってしまえばトリビアル」なことだったということであり、過去の物理学の知見や熱力学第二法則そのものは、ほとんどそのまま維持されるのです。

しかし経済学は「わかってしまった」後に、ほとんど全部を廃棄する必要が出てくる。ここが大違い。

たとえば人口の1%が富の大部分を持つようになるのはなぜか?

操作者を考慮に入れて検討しさえすればジョブギャランティなしだとそうなるのは自明なことですが、経済学はジョブギャランティなしが前提になっているのでいつまでもそれは「謎」のまま。

このことを示すためには「マクスウェルの悪魔」に似た三者モデルを考えるだけで十分です。

前回の三人モデルをもう少し厳密に描きなおしてみましょう。

三人モデルで考える「ジョブギャランティのない世界」

不十分な1サイクルモデル

下の図は前回の説明の概要ですが、実はこれではモデルとして不十分なところがあったのです。

コメント欄でもご指摘いただきました。

SYさんありがとうございました。

メガネザルが脱税しているように見える…

そうなのです!

この1サイクルモデルは、確かに「王が仕事を取り出す基本的なメカニズム」を説明していますが、財政支出を受け取っているのがメガネザル、納税しているのがロビンソ犬になっているので、公平なモデルではありません。

これでわかるのは、モズラーの名刺の話は「社会共通財の構築」の原理の説明として十分なのですが、次の段階、つまり子たちの間で名刺のやりとりがあったときの徴税のやり方を示すには不十分だったということになります。

子が二人になるモデルならば、以下のようにサイクルが逆になった2回目のサイクルを回して初めて「平等・公平」な記述になるのです。

スタートはここ。

今回はサイクルを2回まわします。

というわけで、公平な循環が回る社会であれば、健全な経済成長が理論の上では成立しうることになる。

そうであれば下の最終シナリオが成立します。

巨視的(マクロ的)ビューと微視的(ミクロ的)ビューの違い

さてここで「答えを知った後の立場」で、このミクロな3者モデルを第八回で説明したマクロの描像(a runner のアナロジー)と対比させて考えてみましょう。

物理学の観測と制御の技術が未発達だった時代は、熱力学系はマクロのレベルで考察するしかなかったので「マクスウェルの悪魔」を想定すると、熱力学第二法則に反することができるように「見えていた」。

それはまだ分子という概念すら定まっていなかった頃の話です。

しかしやがて観測と制御の技術が発展し、分子の概念が確定し、その熱的なゆらぎの効果が顕著になるミクロレベルで観測できるようになると、実は悪魔は仕事をするのであり熱力学第二法則は維持されていることがわかったという流れになりました。

MMT的思考実験によりミクロ的分析をすることにより、ジョブギャランティの必要性が明確になるさまは、これとそっくり言えるのですが、短く表現するならば、三者モデルにおいて「ジョブギャランティがない」ことは、第二のサイクルを禁じることを意味します。

対して巨視的なビューで分析しようとすると、個体差は「個体間のゆらぎ」に埋もれて見えにくくなる。

よって「ジョブギャランティがない社会の本質」は、ゆらぎが強調されるミクロレベルでこそしっかり見ておくべきなわけで、そうすることですっかり見通しがよくなります。

そしてそうすることによってきわめて興味深いことがわかります。

「ジョブギャランティがない」ことの本質的な意味

今述べたことを図にすると次のようになります。

「ジョブをギャランティしない」とは、本質的に「王は社会の一定部分の人は直接雇用しない」というルールを厳格に運用することにほかなりません。

そうすると「労働力のほかに売るものがない人々」は、労働力を買ってくる主体、図のメガネザルにそれを売る以外になくなります。

つまりメガネザルが「雇用主」、ロビンソ犬が「被雇用者」としてそれぞれ属性が固定化するのです。そうなる以外にありません。

このように「ジョブをギャランティしない」とは「民衆をクラス分け(階級分割)すること」にほかならず、結局のところそれは「資本制生産様式」を社会に要請するルールだということがハッキリするのです。

それは必然的に資本による剰余価値の独占をもたらす社会形態。。。というわけ。

今の日本に「必要」な政策は?

ちょっと唐突ですが、今回の最後に図3のようになってしまった社会に「必要」な政策はいったい何かについて一言だけ。

財政赤字の拡大?

国債の増発?

金利を上げる?(下げる?)

ベーシックインカム?

減税?

それらはすべて的外れ。

とにかく

「王が仕事を買うチャンネルを増やすこと」

とにかく、これ。

それをジョブギャランティ政策と呼ぶかはともかく、重要なのは内容ですよね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?