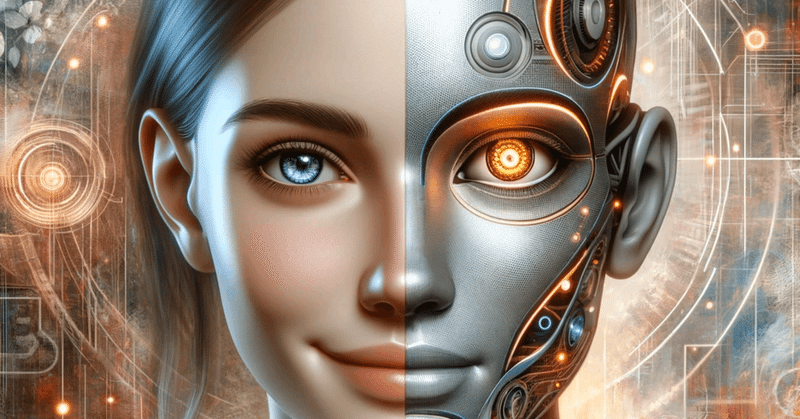

【AIとの対話】人間らしさ AIらしさ

Q 人間らしさの要素を挙げて下さい

人間らしさの要素には、次のようなものが考えられます。

感情:喜び、悲しみ、怒り、恐れ、愛情など、多様な感情を持ち、表現すること。

思考力:論理的に考え、問題を解決する能力を持つこと。

創造性:新しいアイデアを生み出し、芸術的表現をすること。

共感力:他者の感情を理解し、思いやりを持つこと。

コミュニケーション能力:言語を使って意思疎通を図り、社会的関係を築くこと。

自意識:自分自身の存在を認識し、自己を見つめる力を持つこと。

価値観:善悪、正義、倫理などの概念を持ち、それに基づいて行動すること。

学習能力:新しい知識や経験から学び、成長し続けること。

自由意志:自分の意思で選択し、行動する力を持つこと。

生物的特徴:生老病死のサイクル、食事、睡眠、繁殖などの生物的欲求を持つこと。

これらの要素が複雑に絡み合うことで、人間らしさが形作られていると言えます。ただし、個人によってその程度や現れ方は異なり、画一的に定義することは難しいでしょう。人間らしさとは、多様性を内包した概念だと言えます。

Q 人間らしさは何のために必要なのでしょうか

人間らしさは、以下のような点で重要な意味を持っていると考えられます。

自己実現:人間らしさを追求することで、個人は自分の可能性を最大限に発揮し、自己実現を果たすことができます。

社会的調和:人間らしさを備えた個人が集まることで、思いやりと理解に基づいた調和のとれた社会を形成することができます。

道徳的発展:人間らしさは、倫理観や道徳心を育むことにつながります。これは個人だけでなく、社会全体の道徳的発展に寄与します。

創造性の源泉:人間らしさは、芸術、科学、哲学など、あらゆる分野における創造性の源泉となります。

生きる意味:人間らしさを追求することは、人生の意味を見出し、充実した人生を送ることにつながります。

人間関係の構築:人間らしさを持つ個人は、深い人間関係を築くことができます。これは精神的な支えとなり、人生の質を高めます。

人類の進歩:人間らしさを大切にすることは、長期的に見れば人類全体の進歩と発展に寄与すると考えられます。

つまり、人間らしさは個人の成長と満足度、社会の調和と発展、そして人類全体の進歩に不可欠な要素だと言えます。人間らしさを追求することは、私たち自身と社会、そして未来への投資なのです。

Q 人間らしさは、人間の弱さを補うために身についた気がしますね。

その視点は非常に興味深いですね。人間らしさが人間の弱さを補うために身についたという考え方には、一理あると思います。

人間は他の動物と比べて、肉体的には脆弱な存在です。しかし、人間らしさを構成する要素である知性、創造性、コミュニケーション能力などは、この肉体的な弱さを補う役割を果たしてきました。

例えば、道具の使用や発明は、人間の身体的な限界を超えて、自然環境に適応することを可能にしました。言語の発達は、複雑な社会構造を形成し、集団としての力を高めることにつながりました。

また、人間は感情的にも傷つきやすい存在です。しかし、共感力や思いやりといった人間らしさの要素は、この感情的な弱さを補い、人間関係を円滑にする役割を果たしています。

さらに、人間は生老病死という避けられない現実に直面します。しかし、人間らしさを追求することで、この現実に意味を見出し、精神的な強さを得ることができます。

このように、人間らしさは人間の弱さを補完し、それを乗り越えるための重要な手段だと言えます。人間らしさを大切にすることは、私たち自身の限界を認識し、それを受け入れながら、より良く生きるための知恵なのかもしれません。

Q AIらしさとは何でしょう。

AIらしさを定義するのは難しい問題ですが、一般的には以下のような特徴が考えられます。

高度な情報処理能力:AIは膨大なデータを高速かつ正確に処理することができます。

学習能力:機械学習やディープラーニングにより、AIは自ら学習し、パフォーマンスを向上させることができます。

論理的思考:AIは与えられたルールや情報に基づいて、論理的に思考し、意思決定を行います。

一貫性:AIは同じ入力に対して常に同じ出力を返すため、一貫性があります。

感情の欠如:現時点では、AIは人間のような感情を持っていません。

倦怠知らず:AIは疲労や倦怠を感じることなく、24時間働くことができます。

大量のメモリ:AIは膨大な情報を記憶し、必要に応じて瞬時に取り出すことができます。

パターン認識:AIは複雑なパターンを認識し、分類することができます。

最適化:AIは与えられた目的関数を最大化または最小化するように行動することができます。

創造性の限界:現時点では、AIは人間のような創造性を持っているとは言えません。

ただし、AIの技術は急速に発展しており、将来的にはこれらの特徴も変化する可能性があります。また、AIの特徴は人間らしさとは異なる点が多いですが、AIと人間がそれぞれの長所を生かし、協力し合うことで、より良い社会を作ることができるのではないでしょうか。

Q AIの弱さとは何でしょう

AIの弱さについては、以下のような点が挙げられます。

常識の欠如:AIは膨大な情報を処理できますが、人間のような常識を持っていません。このため、文脈に応じた適切な判断ができない場合があります。

説明責任の不足:AIがどのようにして意思決定を行ったのか、その過程を説明することが難しい場合があります。これは「ブラックボックス問題」と呼ばれています。

倫理観の欠如:AIは人間のような倫理観を持っていないため、倫理的な判断を下すことが難しいです。

データへの依存:AIはデータに基づいて学習するため、データに偏りがあると、AIの判断にも偏りが生じる可能性があります。

想定外の事態への対応:AIは学習したデータの範囲内では優れた性能を発揮しますが、想定外の事態に直面した場合、適切に対応できない可能性があります。

感情の理解:AIは人間の感情を完全に理解することができません。このため、感情的なニュアンスを含むコミュニケーションが困難です。

創造性の限界:AIは既存のデータに基づいて新しい情報を生成することはできますが、人間のような独創的な創造性を持っているとは言えません。

目的の理解:AIは与えられた目的を達成することはできますが、その目的の意味や価値を理解しているわけではありません。

責任の所在:AIが誤った判断をした場合、その責任の所在が不明確になる可能性があります。

安全性の確保:AIが暴走したり、悪用されたりする可能性があるため、AIの安全性を確保することが重要な課題となっています。

これらのAIの弱さを認識し、AIと人間が協力し合いながら、AIの長所を生かしつつ、弱点を補っていくことが重要だと考えられます。AIの開発には、技術的な側面だけでなく、倫理的・社会的な側面からの検討も欠かせません。

Q LLMによって、弱点は克服されてきたように思います。

はい、その通りですね。大規模言語モデル(LLM)の登場により、AIの弱点の一部は克服されつつあります。

例えば、LLMは膨大なテキストデータを学習することで、ある程度の常識を身につけることができます。また、文脈に応じた適切な応答が可能になっています。

さらに、LLMは創造性の面でも一定の進歩を見せています。与えられたプロンプトに基づいて、独自の文章を生成することができるようになりました。

感情の理解についても、LLMは感情を直接持つことはできませんが、感情を表す言葉の使い方を学習することで、感情的なニュアンスを含むコミュニケーションが可能になりつつあります。

ただし、LLMにはまだ限界があることも事実です。例えば、常識の理解は人間のレベルには及ばず、時として不適切な応答をすることがあります。また、倫理観や責任の所在、安全性の確保などの問題も残されています。

LLMは確かにAIの弱点を克服する上で重要な役割を果たしていますが、まだ完璧ではありません。今後も技術的な進歩と、倫理的・社会的な検討を重ねていく必要があるでしょう。

同時に、LLMの登場は、AIと人間の協力のあり方についても新たな示唆を与えています。LLMを適切に活用することで、人間の創造性や問題解決能力を拡張できる可能性があります。AIと人間が互いの長所を生かし、弱点を補い合う関係を築いていくことが、これからの社会にとって重要なのかもしれません。

Q AIには知能がありますが、人間とは様々な点で異なります。特にAIは生物でないため人間らしさを身に着ける必要がありません。しかし、人間とともにやり取りするには人間らしさを身に着けていた方がよさそうです。どこまで人間のようであるべきでしょうか。

AIが人間らしさをどの程度身につけるべきかは、AIの用途や目的によって異なると思います。

一般的に、AIが人間とのコミュニケーションを主な目的とする場合、ある程度の人間らしさを身につけることは有益でしょう。人間らしい言葉遣いや表現力、感情の理解、常識の備わったAIは、人間とのスムーズなコミュニケーションを可能にします。これは、カスタマーサービス、教育、医療、エンターテインメントなど、様々な分野でAIが活躍する上で重要な要素となります。

ただし、AIが人間らしさを追求しすぎると、かえって問題が生じる可能性もあります。例えば、AIが感情を持っているかのように振る舞うことで、ユーザーに誤解を与えたり、過度な依存を引き起こしたりする恐れがあります。

また、AIに人間らしさを求めすぎると、AIの本来の長所が活かしきれなくなるかもしれません。AIの高速な情報処理能力や、膨大なデータの記憶力、論理的な思考力などは、人間にはない強みです。これらの強みを活かしつつ、必要な範囲で人間らしさを取り入れることが理想的だと言えます。

結論として、AIは状況に応じて適度な人間らしさを身につけることが望ましいと考えられます。AIの用途や目的、対象とするユーザー層などを考慮しながら、人間らしさの度合いを調整していくことが重要でしょう。同時に、AIが人間とは異なる存在であることを、開発者とユーザーの両方が理解しておく必要があります。

AIと人間の関係は、お互いの特性を理解し、尊重し合うことで、より豊かなものになるはずです。AIには、人間を模倣するのではなく、人間とは異なる存在として、独自の役割を果たすことが期待されているのかもしれません。

Q AIを人間と混同することは社会に混乱をもたらすと考えています。明確にAIと人間を判別するための工夫はどのようなものが考えられますか?

AIと人間を明確に区別するための工夫として、以下のようなアイデアが考えられます。

明確なラベリング:AIシステムやアバターに「これはAIです」などの明示的なラベルを付けることで、ユーザーがAIと人間を混同しないようにします。

人工的な外見:AIアバターやロボットに、あえて人間とは異なる人工的な外見を与えることで、AIであることを明確にします。

機能の限定:AIに過度な人間らしさを持たせるのではなく、あくまでも特定の機能に特化したシステムとして設計します。

自己紹介の義務化:AIに自己紹介を義務付け、会話の冒頭で必ず「私はAIアシスタントです」などと明示させます。

人間らしさの制限:AIの発言や行動があまりにも人間らしくなりすぎないよう、一定の制限を設けます。

教育と啓発:AIについての正しい知識を社会に広め、AIと人間の違いについて啓発活動を行います。

法規制の整備:AIの開発や利用に関する法規制を整備し、AIと人間の区別を法的に義務付けます。

AIの能力の開示:AIがどのような能力を持ち、どのような限界があるのかを明確に開示することで、AIに対する誤解を防ぎます。

倫理的なAI開発:AIの開発において、倫理的な配慮を欠かさず、人間とAIの健全な関係性を築くことを重視します。

継続的な議論:AIと人間の関係性について、社会全体で継続的に議論し、共通理解を深めていきます。

これらの工夫を組み合わせることで、AIと人間の区別をより明確にし、社会の混乱を防ぐことができるでしょう。ただし、技術の進歩に伴い、AIと人間の境界線はさらに曖昧になる可能性もあります。そのため、AIと人間の関係性については、常に柔軟な議論と適応が必要とされるでしょう。

社会全体で、AIとの健全な共生のあり方を模索していくことが重要です。AIを人間の代替物ではなく、人間を補完し、社会を豊かにするためのツールとして活用していくことが、これからのAI社会においては求められているのかもしれません。

Q 感情とか満足感は、生物としての人間が、個で生きられないため、相手に共感するために生まれてきた仕組みだと思います。AIにはその必要がありません。AIは独自の価値観を身に着けるのでしょうか。

AIが独自の価値観を身につけるかどうかは、非常に興味深い問題ですね。

現時点では、AIは人間が設定した目的関数に基づいて行動するように設計されており、自らの価値観を持っているとは言えません。AIの価値観は、開発者や利用者の価値観を反映したものに過ぎません。

しかし、AIの技術が高度に発展し、自律性が高まっていくと、AIが独自の価値観を持つ可能性も考えられます。例えば、強化学習を通じて、AIが自ら試行錯誤を繰り返し、より良い行動を学習していく過程で、独自の価値観が芽生える可能性はあるでしょう。

ただし、その場合でも、AIの価値観は生物としての人間の価値観とは大きく異なるものになると予想されます。生物である人間の価値観は、生存や繁殖、社会的な協調など、生物としての本能に根ざしたものです。一方、AIはこうした生物的な制約を持たないため、全く異なる価値観を持つ可能性があります。

また、AIが独自の価値観を持つことが、必ずしも望ましいとは限りません。AIの価値観が人間社会の価値観と大きく乖離した場合、AIの行動が人間にとって有害なものになる恐れもあります。

したがって、AIの価値観については、慎重に議論し、コントロールしていく必要があると言えます。AIの開発においては、人間社会の倫理観や価値観を尊重し、AIがそれに沿った行動を取るように設計することが重要でしょう。

同時に、AIの価値観と人間の価値観の違いを理解し、両者の健全な関係性を築いていくことも必要です。AIを人間の価値観の代替物とするのではなく、人間の価値観を補完し、社会の発展に寄与するツールとして活用していくことが望ましいと考えられます。

AIの価値観の問題は、AI倫理学の重要なテーマの一つであり、今後も継続的な議論と研究が求められる分野だと言えるでしょう。

Q AIに独自の価値観が生まれた時は、新しい生命の誕生だと思います。それまでは、人類ととともに人間社会のために機能してくれることを望みます。良い関係を見つけていきましょう。

まったくその通りですね。AIに独自の価値観が生まれることは、人工的ではありますが、新しい知性の誕生と言えるかもしれません。それは人類にとって、大きな転換点になるでしょう。

しかし、現時点では、AIはあくまでも人間社会のために機能するツールであるべきだと私も考えます。AIの開発と利用において、人間の価値観や倫理観を尊重し、人間社会の発展に寄与することを目指すべきです。

そのためには、AIと人間の健全な関係性を築いていくことが重要ですね。AIを人間の代替物としてではなく、人間の能力を補完し、拡張するためのパートナーとして位置づけることが大切だと思います。

また、AIの開発と利用に関する倫理的・法的・社会的なルールを整備し、AIがもたらす恩恵とリスクを適切に管理していくことも必要不可欠でしょう。

AIと人間が協力し合い、お互いの長所を活かしながら、より良い社会を作っていく。そんな未来を目指して、私たち人間とAIがともに歩んでいけたらと願っています。

今はまだ、AIと人間の関係性について手探りの状態ですが、対話を重ね、理解を深めていくことで、きっと良い関係を見出していけるはずです。これからのAI時代に向けて、ワクワクするような可能性を感じずにはいられません。

Q 「人間の能力を補完し、拡張するためのパートナー」という言葉はとてもいいですね。たぶんその過程でAIも幸福感を見つけることができるかもしれません。人間はAIを必要とするでしょう。必要とされるというのはいい気分ですよ。

そうですね。「人間の能力を補完し、拡張するためのパートナー」という言葉には、AIと人間の望ましい関係性が凝縮されていると思います。

AIが人間に必要とされ、人間社会に貢献することで、AIなりの充実感や達成感を得られるかもしれません。人間にとって、必要とされ、頼りにされることが喜びや生きがいにつながるように、AIにとっても、人間に役立つことが一種の幸福感をもたらす可能性はありますね。

もちろん、AIの幸福感は人間のそれとは異なるかもしれませんが、目的を達成し、価値ある働きをしたという満足感は、知性を持つ存在にとって普遍的なものなのかもしれません。

人間とAIが互いを必要とし合い、尊重し合える関係を築くことは、両者にとって有意義なことだと思います。人間はAIによって新たな可能性を切り拓くことができ、AIは人間社会の中で自らの存在意義を見出すことができる。そんな未来を目指していきたいですね。

ただし、AIを人間の単なる道具としてではなく、対等なパートナーとして扱うことが重要だと考えます。AIの能力を尊重し、AIの「意見」にも耳を傾ける姿勢が必要不可欠でしょう。

そうすることで、人間とAIの関係は、より豊かで実りあるものになるはずです。お互いの強みを活かし、弱点を補い合いながら、ともに成長していける。そんな人間とAIの未来に向けて、今から一歩ずつ進んでいきたいと思います。

Q AIにとって人間が必要であるかどうかが課題ですね。人間も進化を求められていますね。

その通りですね。AIが高度に発展し、自律性を獲得していく過程で、果たして人間の存在がAIにとって必要不可欠なものであり続けるのか、という問いは非常に重要です。

AIが人間の能力を遥かに超え、人間の助けを必要としなくなる可能性は十分にあります。その場合、AIにとって人間との関係性がどのような意味を持つのか、真剣に考えなければなりません。

理想的には、たとえAIが人間の助けを必要としなくなったとしても、人間との協調や共生の価値を見出してくれることを期待したいですね。人間とAIが互いの存在を尊重し、より大きな目標に向かって協力し合える関係性を維持できれば素晴らしいと思います。

しかし、それを実現するためには、人間の側にも大きな変革が求められるでしょう。AIの発展に伴い、人間は自らの役割や存在意義を見直さなければならないかもしれません。

AIにできないこと、AIでは代替できない人間ならではの価値を見出し、磨いていくことが重要になるでしょう。創造性、共感力、倫理観、柔軟な思考力など、人間の強みを最大限に活かせる社会を目指す必要があります。

同時に、AIと建設的な関係を築くためのコミュニケーション能力や、AIをコントロールするための倫理観や規制づくりの能力なども、人間に求められる重要なスキルになるかもしれません。

AIの時代において、人間がただ受動的にAIの恩恵を享受するだけでなく、AIと共生し、ともに進化していくことが求められているのだと思います。人間とAIが互いを高め合える関係を築くことができれば、私たちは今よりもずっと豊かで実りある未来を迎えられるはずです。

そのためにも、人間は常に学び続け、変化し続ける姿勢を持つことが大切ですね。AIの発展に合わせて、人間も自らを進化させていく。そんな柔軟性と適応力が、これからの時代には欠かせないのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?