Studio One でギターのアルペジオを打ち込む

DTM においてギターの打ち込みは超難関といわれています。ギターソロを打ち込むよりも実際にギターを弾いた音を取り込んだ方が簡単という説もあります。

ただし、素人レベルのアコースティックギターのアルペジオやスリーフィンガーなら割と簡単にそれっぽい音が出せます。

打ち込み手順

今回はメロディが既にある前提で、どうやって打ち込むかに焦点を当てて説明します。どうすればアルペジオのメロディが思いつくかは説明しません。

DAW は Studio One Professional 6.6.1 です。画像は言語を English に指定したもので、日本語を指定した場合と表記が異なります。

今回の説明に使った画像に対応する音を YouTube で公開しています。

Instruments

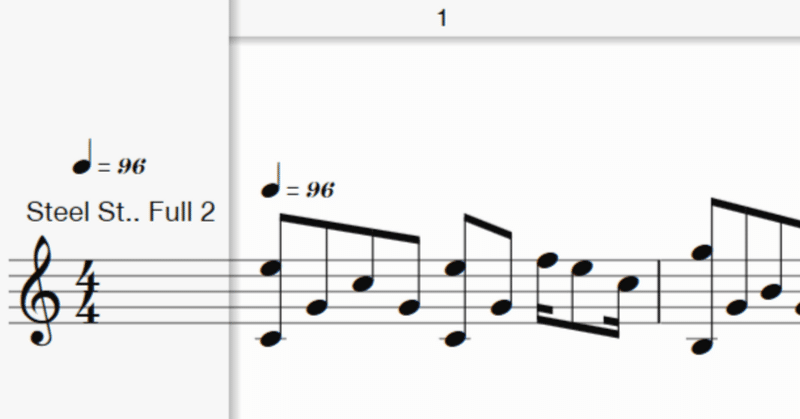

音源は S1 (Studio One) Professional の Presence に入っている Steel Str Gtr Full を使います。

S1 Artist にはこの音源がないので、他のギター系の音を指定してください。

音を置く

早速打ち込んでいきますが、サンプルとなるメロディは即興で作ってみました。

打ち込みは Quantize 1/16 で行います。ピアノロール画面は fig.4 のようになります。(0:03~)

Default Velocity が 80% になっているため、打ち込んだ音の Velocity は 80% になっています。最後に修正するので今は全部同じで構いません。この状態だとプチプチした音で、ギターの感じはしません。

音を伸ばす

一番高い音と、一番低い音に注目します。それぞれ、次に音がある所の直前まで伸ばします。(0:15~)

これだけでも、かなり雰囲気がギターに近付きます。他の楽器と同時に使う伴奏なら、これでも十分かもしれません。

さらに、同じ高さの音が続いている場合は、fig.6 のように次の音が始まる所まで音を伸ばしていきます。(0:27~)

どこまで伸ばすか

小節が終わる場合、そこまで音を伸ばして止めた方がいい場合と、小節をまたいで音を伸ばした方がいい場合があります。どちらがいいか分からなければ、とりあえず小節の終わりで止めておけばいいと思います。

Velocity の調整

Velocity が未調整なら、この時点で全ての音の Velocity が同じになっています。これではメリハリがなく、あまりギターらしくないので、強弱を適当に付けていきます。(0:40~)

音を出すタイミングが一致する場合、ベロシティにどちらが表示されているのか分からなくなります。fig.7 の場合、10小節の最初の音が2つ重なっていますが、ピアノロール画面の下の音を選択状態にすることで、Velocity も下の音が選択された状態になります。今回は上の音の方が Velocity が大きく設定してあるので、重なった音の小さい方が選択されていることがはっきりわかります。

スリーフィンガーもやってみよう

スリーフィンガーは指を3本駆使して演奏します。広い意味ではアルペジオの一種ですから、先の方法で対応できます。サンプルはこんな感じです。

打ち込みはアルペジオと同じく、1/16 の Quantize で行います。ピアノロール画面は fig.9 のようになります。(0:52~)

アルペジオの時と同じように、一番高い音と、一番低い音を伸ばします。(1:05~)

アルペジオの時よりも、かなりギターっぽい感じがします。

さらに、他の音も伸ばしていきます。(1:17~)

最後に Velocity を調整して完成です。(1:30~)

実際のギターの弦の鳴り方を再現したわけではありませんが、割とそれっぽく聴こえるはずです。DTMで作る音楽に、リアルな楽器を忠実に再現する義務はありません。それっぽければ全く問題ないのです。

余談

ギターの打ち込みはなぜ難しい?

ギターの音を決める要素はたくさんありますが、特に重要なのはフレットの押さえ方です。押さえ方次第でピッチが変わるのです。ギターにはフレットがあるのでピアノのように固定ピッチの楽器のように見えますが、実際はバイオリンのような可変ピッチの任意の高さの音が出せる楽器なのです。

タイミングはずらさなくていい?

人間が楽器を演奏したら、1/2 秒ごとの正確なタイミングで音を出すような神業はできません。必ず前後のブレが発生します。しかし DAW に打ち込んで演奏させると、1/2 秒ごとで指定したら必ずそのタイミングで音が出ます。そのような機械的なタイミングが嫌なら、Humanize という機能を使うこともできます。

しかし、わざわざズラしてもそんなに感じは変わらないような気がします。

アルペジオやスリーフィンガーのフレーズをどうやって作るのか

今回使ったようなメロディ(?)はどうすれば作れるのか、というのはよく分かりません。今回のデータも、勘で適当に打ち込んでいます。

分からないと書きましたが、具体的にどうすれば作れるようになるのかは分かっています。10年ほどギターを毎日弾けば誰でも作れるようになるでしょう。他の方法もあるかもしれませんが、私はそうやって頭の中でギターを弾けるようになりました。ただし、私は毎日ギターを弾いたわけではないので、多分15年以上かかっています。

10年ギターを弾き続けたらフレーズが作れるようになるのは何故か、というのは分かりません。

自分で作れない場合はパターンを使えばいい

ギター弾けないし10年練習するのは無理という人は、既存の楽曲の楽譜に似たようなものがたくさんあるので、それを丸写しする手があります。

丸写しは著作権の侵害になるのではと心配する人がいると思いますが、既存曲の楽譜からコピーすれば、コピーしたのだから copyright の侵害になるのはある意味当たり前です。

しかし、自分の練習に使う分には問題ありません。日本の法律では、個人的に使用する場合は複製していいことになっています(著作権法第三十条、私的使用のための複製)。使って作った曲を一般公開しなければ大丈夫です。

実際、法的にどうなの?

ただ、丸写しした内容を使った音楽を公開したら違法行為になるかというと、そこは微妙な問題があります。アルペジオやスリーフィンガーのような奏法で作ったフレーズは、だいたい誰でも同じになるからです。

著作権で保護されているのは著作物です。法的に「著作物」とは何かというと、次のように定義されています。

『思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。』

(著作権法第一条)

創作性のないフレーズは、これに該当しない可能性があるわけです。従ってありふれたパターンのアルペジオを既存の楽曲からコピーして使っても著作権法には違反しないかもしれない、という話になるわけです。小説に出てくる言葉だけを流用しても著作権の侵害にはならないのと同じです。

今回のフレーズはありふれたパターンなのか

例えば、今回使ったアルペジオと全く同じフレーズを使った曲が他にあるかといえば、検証していませんが、多分ないでしょう。少なくとも私は聴いた記憶がありません。

理由は、fig の赤丸を付けた音です。この音は一般的な規則通りに弾いたらあまり出てこない音なのです。

それでも1番目と2番目は、ある程度ギターを弾ける人なら割と普通に使う可能性がある例外音で、それほど珍しくないと思いますが、3番目の Am に出てくるDの音は、自分で言うのも何ですがなかなか異様です。

ある程度ギターが弾ける人は、Am のような超基本コードの押さえ方は指が覚えています。脳内に瞬時でも Am のイメージが浮かんだら指が4弦の E の音を押さえます。だから D の音は出てきません。出すとしたら何か意図がある場合ですが、経過音にしても意味不明だし、謎です。

とはいっても今回は打ち込みなので指は関係ないし、それに、絶対にあり得ない音ではありません。打ち込んだおまえが言うなという説もあります。

さらに、コード進行としては3~4小節目の Am - Gsus4 - G7 というのも割とレアです。ただし、これも絶対にない進行ではありません。

そうはいっても、珍しいことが4回続けて一致することは、すごい偶然だとしてもまずあり得ないでしょう。そこにオリジナリティや個性の出番があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?