青山実験工房 第七回公演〈追善・一柳慧〉レビュー/池田知徳

2023年5月19日、青山の銕仙会能楽研修所にて、『青山実験工房 第七回公演〈追善・一柳慧〉』がとり行われた。雨ではあったが、楽堂内は超満員で、文字通り足の踏み場もない。

もともと「実験工房」は、1950年代、詩人の瀧口修造の下で、多様なジャンルの若手芸術家を集めてつくられた前衛芸術集団である。その活動を受け、2018年に、能楽師の清水寛二を中心として、「青山実験工房」が発足した。ジャンルを横断した総合芸術という「実験工房」の意匠は、そのままに引き継がれている。

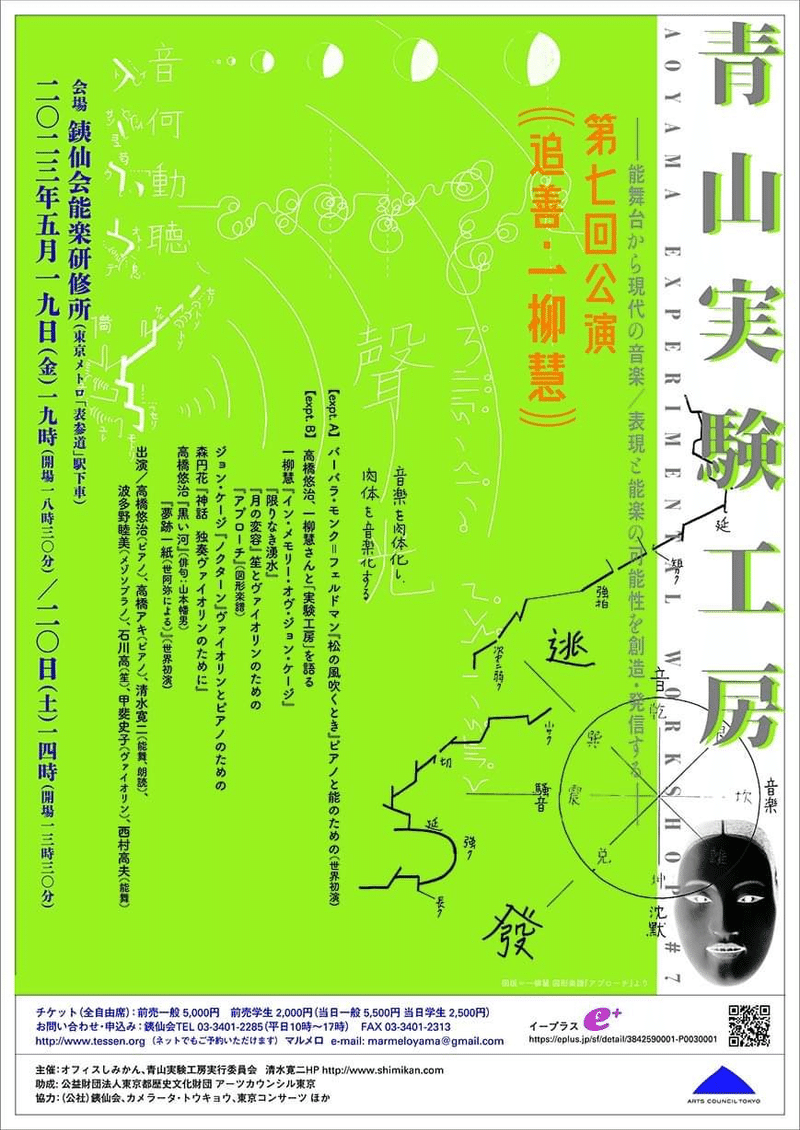

第七回にあたる本公演は、副題のとおり、2022年10月に逝去した作曲家、一柳慧の弔いを兼ねる。パンフレットによれば、2020年初めには、一柳の特集は決定していたという。世阿弥の『金島書』を題材に、彼が作品を書く予定であったが、コロナ禍と体調の悪化で、延期が続いていた折の訃報であった。そこで、一柳と世代を同じくする高橋悠治が、世阿弥のテクスト『夢跡一紙』による一曲を書き上げることとなった。本公演はその初演の場であり、また、一柳の軌跡を多彩な角度で照射する、興味深い試みの集成である。

前半は、カナダの作曲家、バーバラ・モンク=フェルドマンが構成・作曲した、『松の風吹くとき』の上演に充てられた。ピアノは高橋アキ、そこに西村高夫と清水寛二の能舞がくわわる。

西村演じる和泉式部を、清水演じるワキ僧と、楽器のアキが見つめる形になる。式部の和歌に謳われる、女の長い物思い、荒れはてた宿といった主題は、どこか『夕顔』を思わせもする。女の彷徨いは、歌が語るとおり、「冥きより冥き道に」深まりゆくだろう。だがアキのピアノは光に化身し、女のかたちを、ときにむごいほど露わにしていた。月光というより、音が獣の目のように恐ろしい瞬間があった。かと思えば、笛方のごとき持続音は、女の重い足取りを呼び、自在である。

作曲者の企図は、能とクラシック音楽の融合ではなく、その並置、共存にあったという。それはたしかに成功していた。彼女の日本伝統への深い理解ゆえであろう。しかし、二者があまりに矛盾なく存在しているためか、ピアノが能楽との類比を逃れ切らない憾みはのこった。衝突がおこってもよかった。

後半のはじめは、清水から高橋悠治へのインタビューである。噛み合っているわけではない。しかし、嘘のない言葉が語られる。一柳と悠治をつないだのは、音楽的共感ではなく、ひとえに家の近さだったこと、少年の頃、悠治が親に連れられ、「実験工房」の公演に赴いていたこと、ケージが一柳の経済状況を心配していたことなど、興味をそそる話が続いた。

その後は甲斐史子の演奏で、森円花『神話 独奏ヴァイオリンのために』。特殊奏法をふんだんに使用しながらも、混沌に堕しない構成に美質があった。一楽章の静から二楽章の動への移りゆきも、夢幻能を遠く響かせるようで心憎い。ヴィルトゥオーゾ的な愉しみにみちた演奏で、その普遍性に聴衆は惹き込まれた。

一柳とケージの小品が続いてから、再び能舞の清水が登場し、『月の変容』である。作曲は一柳、楽器は甲斐のヴァイオリンと、石川高の笙。主題からも形態からも、前半の『松の風吹くとき』に対応する。笙と弦のとりあわせは、駘蕩としすぎるきらいもあった。だが、それがかえって能舞の動きを目立たせた。はじめから作品が舞のために書かれたと思われるほど、本質的な演技だった。月を具象化した清水の身体が舞台を離れ、客席の後ろまで去っていくと、それを見つめる者の視線だけが楽堂に残される。

それから歌の波多野睦美をくわえ、高橋悠治の自演『黒い河』では、山本幡男の俳句が自由に編集される。句の中間から歌い始める場合さえある。言葉の意味や、それが醸しだす気分はことさら強調されない。むしろ音素どうしの隙間に、和歌的なそれと異なる連結の可能性がたぐられる。当然、伝統的な季節感とは隔絶した響きなのだが、句のほうは律儀に、時候の順で並んでいた。もっと自由であってよいとするか、より山本の抒情に訴えるべきとするか、意見は分かれよう。ともあれ、波多野の明澄な発声が、この試みに強度を与えているのは確かである。

今度は一柳『限りなき湧水』をアキが弾く。ピアノソロだが、交響楽を想起させる場面も多い。悠治の後に聴くと、一柳の構成への意識は際立った。一種建築的とさえいってよい。水が、肉感的な変容とは別の次元に位置している。だから、その規模が極大化しても、不安はもたらされない。抽象作用に固有の明るさは、たしかにある。

ようやく、高橋悠治『夢跡一紙』に至る。これは世阿弥が自身の死を目前に、息子元雅という「盛りの花」を亡くす悲しみを綴ったテクストである。波多野の歌に、清水の朗読が続く。悠治のピアノは世阿弥の自失の、切れ切れの線を描く。哀悼の念それ自体というより、この描線にあらわれた、老いの身のはげしさに目がいった。具体から切り離された思念などないことを、改めて知らされる。

最後を飾る『アプローチ』(一柳作曲)では、能舞の西村を除くすべての演者が登場した。さながら鬼神の練り歩きといった様相である。アキが一柳の芸術論をユーモラスに朗読するさなか、その他の面々は楽器を叩き、鳴き声をあげ、踊り狂う。とりわけ、悠治の身振りに尋常ならざる趣があった。図形楽譜に指示された、うねる曲線の動きが血肉化されていた。思わぬ形での死者へのはなむけに、こちらまで酒を煽ったかと錯覚する。

二時間半以上にわたるプログラムであったが、このさすがの晴れあがりに、一分の疲れも残らなかった。終わってみれば全体はひとつの儀式たりえ、追善の名にふさわしい番組といえる。一柳との直接の対話のみならず、彼の傍らで交わされる対話によってこそ、故人の面影はよく立ち上がった。そういう在り方に、〈座〉の芸術の命脈が繋がれてもいる。

池田知徳(イタリア文学)

【公演情報】

青山実験工房第7回公演「追善・一柳慧」

5月19日(金)19時開演(18時30分開場)

銕仙会能楽研修所

〈演奏〉

ピアノ:高橋アキ、髙橋悠治

ヴァイオリン:甲斐史子

笙:石川高

メゾソプラノ:波多野睦美

謡・舞:西村高夫、清水寛二

〈曲目〉

バーバラ・モンク゠フェルドマン:《松の風吹くとき》(世界初演)

高橋アキ(ピアノ)、西村高夫(能舞)、清水寛二(能舞)

森円花:独奏ヴァイオリンのための《神話》(小川恭子委嘱作品、2020年)

甲斐史子(ヴァイオリン)

一柳慧:《イン・メモリー・オヴ・ジョン・ケージ》(1993年)

髙橋悠治(ピアノ)

ジョン・ケージ:ヴァイオリンとピアノのための《ノクターン》(1947年)

甲斐史子(ヴァイオリン)、高橋アキ(ピアノ)

一柳慧:笙とヴァイオリンのための《月の変容》(1988年)

石川高(笙)、甲斐史子(ヴァイオリン)

髙橋悠治:《黒い河》(俳句:山本幡男、2020年)

波多野睦美(メゾソプラノ)、髙橋悠治(ピアノ)

一柳慧:《限りなき湧水》(1990年)

高橋アキ(ピアノ)

髙橋悠治:《夢跡一紙(世阿弥)》(世界初演)

波多野睦美(メゾソプラノ)、清水寛二(朗読)、髙橋悠治(ピアノ)

一柳慧:《アプローチ》(図形楽譜、1972年)

石川高、甲斐史子、清水寛二、高橋アキ、髙橋悠治、波多野睦美

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?