併合時代・サブカルチャーとしてのカフェー~文化サロンからエロ・グロの発信基地へ

文化の香りと官能と

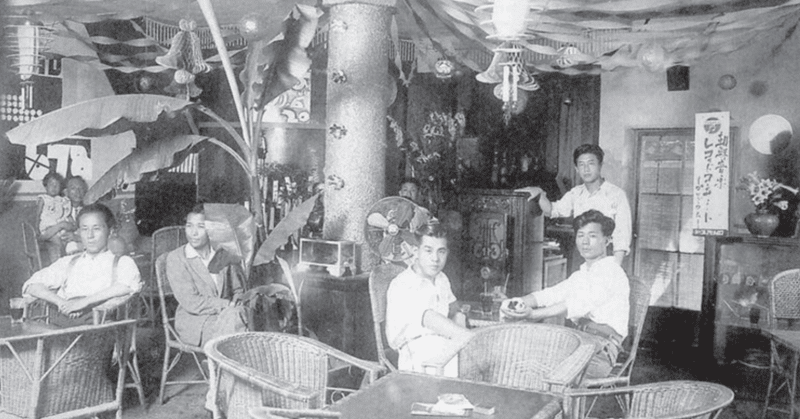

《1920年代後半の最初に登場し、1930年代に入って栄えたカフェーは、官能的な室内の雰囲気を備えて濃い化粧に艶やかな衣装をかけ女給を雇用することにより、多数の人に憧れの対象になった。ビジネスマン、セールスマン、学生、教師、ジャーナリスト、ほぼすべての階層の男がカフェーに集まった。西洋女優をはじめ、映画の興行をもとにスターに浮上した女優もカフェー女給にならってエロを発散した。実際に多くの女優が経済的困窮に耐えられず、自発的にカフェーの女給として働いた。

この頃「エロ」という言葉が新たに流行するようになったのは1920年代後半から登場した「カフェー」の影響が少なくないと思われる。カフェー以前は、妓生が出てくる料理屋や売春宿、街で出会う新女性だけが官能的な欲望を満たしてくれることができる対象だった。しかし、料理屋の妓生は新女性が持つ洗練されたエロティシズムを備えるように近代化するために時間がかかった。》(ソ・レソプ=蔚山大学准教授「味から読む近代文学」『新東亜』2014年5月号』)

カフェーと名のつく店が最初にわが国にお目見えしたのは、1911年(明治44年)3月。フランス帰りの洋画家・松山省三が、日本にもパリのカフェー文化を、という願いをこめて東京銀座にオープンした「カフェー・プランタン」がそれだ。命名者は劇作家の小山内薫である。思い叶ってか、プランタンには、永井荷風、森鴎外、谷崎潤一郎、正宗白鳥、黒田清輝、二世市川猿之助ら、当代一流の文化人が日々、つどった。カフェー名物の和装に白エプロンの女給(当初は「女ボーイ」と呼んだそうだ)もこのとき登場している。彼女たちは、女優の卵や画家のモデル、あるいは画学生、声楽家といった、当時最先端のインテリ女性たちであった。

同年、銀座には、プランタンを追うように「カフェー・ライオン」(8月)、「カフェー・パリウスタ」(12月)が次々にオープンし、新しいモノ好きでにぎわった。

しかし、カフェーが真の意味での日本のサロン文化の聖地たりえたのは、せいぜい大正半ばまでで、関東大震災以後は当時の退廃的なムードの影響もあり、カフェーは急激に俗化、ありていにいえば、エロ化していく。チップ次第で女給がキスやタッチ・サービスがOKする店が出始め、文化の香りをそこに求めていた文人たちの足はやがて遠のき、インテリ女給もいつかなくなった。それをいいことに、娼妓あがりや家出娘を女給としてカフェーに入り込むようになり、ピンク化はますます加速していく。

下川耿史著『昭和性相史』によれば、1927年(昭和2年)、上野・浅草間に日本で初めて地下鉄が開通、巷の話題をさらうと、それに便乗する形で、「地下鉄サービス」なるものを売りにするカフェーが登場したという。どういうものかといえば、女給のスカートに地下鉄のトンネルに見立てた穴をあけ、チップと引き換えに客がその穴から手を入れ陰部に触れるというものだそうだ。もうこうなると、カフェーとは名ばかりの別の風俗である。さすがにこれは、特異な例であろう。

エロというモダニズム

内地でカフェーを始めたのは洋行帰りの画家だったが、半島でカフェーを最初に開いたのは映画人だった。1927年(昭和2年)、『一神の装い』の監督・李慶孫(イ・ギョンソン)が京城鍾路区に「カフェー・カカデュー」を、次いで、日本の美術学校に留学経験のある俳優・金仁揆(キム・インギュ)がやはり鍾路区に「カフェー・メキシコ」をオープンさせている。李も金も思いは松山と同じで、「文化芸術家は知識を分けて討論もするヨーロッパ式サロン文化の提供」、これにつきた。メキシコの常連には、李光沫(イ・グァンス/作家)をはじめ、金炯元(キム・ヒョンウォン/詩人)、柳致真(ユ・チジン/劇作家)、卜恵淑(ボク・へスク/女優)、徐月影(ソ・ウォンヨン/俳優)らがいた。そのうち、柳致真はのちに小公洞に「カフェー・プラタナス」を、ト恵淑は仁寺洞 に「カフェー・ビーナス」を出店している。しかし、彼らの高踏趣味は一般大衆に受け入れられるはずもなく、どこも経営は火の車だったようだ。金仁揆がメキシコの看板を下ろしたとき、未収金が3千円に達したという。現在の金額に換算すると30億ウォン(約3億円)に相当する。金が常連の文人たちにツケで好きなだけ飲み食いさせていたことが、文字どおりのツケとなって彼を苦しめた。インテリたちがテーブルを叩き悲憤慷慨してみせるにはコーヒー一杯では不十分だ。そこで酒を注文することになる。カフェーはどこでも当時珍しい高級洋酒を揃えていた。

やがて、内地同様、文化サロンとしてのカフェーはエロ・カフェーの渦に呑み込まれていく。冒頭のソ教授の活写するカフェーの様子はまさにその過渡期のものだ。

同時にソ教授の文章からは、文化の発信源をカフェーの使命のひとつとするならば、本来求められる意味とは違った形で、(エロ・カフェーが)その役割を果たしていたとも読み解くことができるのだ。松山省三や李慶孫、金仁揆らが本来目指したハイ・カルチャーの社交場ではなく、エロ・グロというサブカルチャーの交差点としてのカフェーである。

妓生もカフェーの女給も「官能的な室内の雰囲気を備えて濃い化粧に艶やかな衣装」をまとった女であることは同じである。おそらく、李慶孫、金仁揆といった文人たちは料亭で妓生を侍らせながらブンガクを語り合うような人たちだったのだろう。しかし、新女性の伴侶たる当時のモダンボーイたちはそれには背(せびら)を向け、カフェーの女給の放つエロに耽溺することを選んだ。彼らにとって、妓生は妖艶ではあってもエロではない、少し古い言葉でいえば、ナウくない、ダサい存在に映っていたのではないだろうか。エロ――それは、モダンの同義語だったのである。

《カフェーは「現実味、アンニュイ、肉感、手回し蓄音機の甘美なタンゴ、相方を探索する不思議な疲労、リキュールの濃厚な色彩、幻覚的末梢神経の奇妙な発動」などに満ちた「青春の遊び場」であり、すべての享楽を備えたところだった。カフェーの女給「ウェイトレス」は花柳界の女たちのもったいつけた謡いなどとは異なり、近代的エロティシズムを発散していた。カフェーは、女性の装い、花屋の経営など、すべての面で近代的な面を持っていた。「自由、開示、解放」の雰囲気の中で「エロ」への欲求を合理的に満足させることができるスペースがカフェーであった。》(前出「味から読む近代文学」)

・・・・・・・

初出 『こんなに明るかった朝鮮支配』 ※但し単行本収録ぶんは短縮版

よろしければご支援お願いいたします!今後の創作活動の励みになります。どうかよろしくお願い申し上げます。