「この〇〇」を求めて講談本を読んだ

始まりはやはり、『聖闘士星矢』だった。

「微力ながらこのアンドロメダも手伝いましょう」(文庫版①p.301)

「このアルデバランにはまるで亀の動きのようにのろく見えるわ」(⑤p.56)

「この乙女座のシャカ最大の奥義を今からきみにみせてやるぞ!!」(⑥p.65)

「わたし」「ぼく」「オレ」のかわりに、自らを指して言う「この〇〇」。

『聖闘士星矢』で頻出のこのかっちょいい表現は、いったいいつから日本語に存在したのか。

できることなら初出が知りたい。

そうだ、講談本を読もう

「この」は極めてありふれた表現であるため、

これを調べるのは案外難しそうだ。

もし私が大学生だったら国文科の教授に突撃するところだが。

たぶん、初出はけっこう古い。

「この」がある時代が全て調査対象になりそう(逆にいつ、なかったのか? 広辞苑を見ると、『古事記』の例が……)。

まあ少なくともここにはあるんじゃないか、と睨んだのが「講談本」である。読んだことはないが、なんとなくイメージ的に、「この〇〇」って言ってそうな気がする。

そうして例によって例のごとく図書館検索を行って手にしたのが、

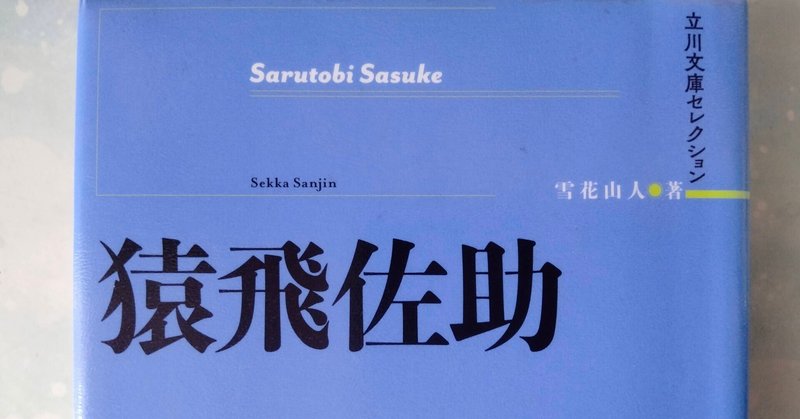

論創社の立川文庫セレクション『猿飛佐助』。

本は2019年発行だが、底本は大正2年(1913年)のもの。

割と新しい。100年前の日本語かー。

でも講談本って読んだことないし猿飛佐助って名前しか知らないから後学のために読んどこ。

……と気軽にトライした結果をご報告申し上げます。

☆本題に入る前にクイズです!

『聖闘士星矢』に出てこないフレーズを次の6つの選択肢から1つ選びなさい。(多いな)

ア 引導をわたしてやる

イ 血祭りにあげてやる

ウ 片腹いたい

エ 問答無用

オ ちょこざいな

カ 惰弱な

(※解答??は一番最後!)

「この〇〇」を求めて

『猿飛佐助』、立ち上がりからすんばらしい。

虎は死して皮を遺し、人は死して名を遺す。建武の昔は大楠公正成、降って真田幸村、元禄四十七義士の快挙、明示聖代の乃木大将、各々其の目的は異りと雖も、志は一なり。或いは勤王と云い、忠君と云い、節義と云う、何れも武士道の亀鑑として、千載に伝うべきの大人物に相違なく、当時の天下を背負って立ったる大器量人と云って然りである。左ればにや勇将の下に弱卒なし、一門郎党にも豪傑勇士又尠なからず。

なんたる名調子、これぞ「声に出して読みたい日本語」。

それもそうだ、講談は声に出すものだ。

1ページほど音読してみた。

最高だ。講談師の気分。見たことないけど。

読み進めていく。ほぼ全ての漢字にルビがふってあるので読み方に迷わないのは助かる。

ちょい文語調入ってるがものすごく読みやすい。(むしろ文語調好きだからな)

と思ってるまに早速出た出た

「此の猿飛佐助は今から女に迷う様な腐った性根は持たぬわい。」(p. 50)

「身は上田城内にあっても、天下の形勢はチャンと天眼通を以って見抜いて居る此の幸村。」(p. 87)

ほーら、絶対あると思ったんだ!

今後の展望

「この〇〇」は、プライドのありかを表明する際に使用するのが最も「映える」ようだ。

そして、自分の腕前に自信がある人が使う。武士とか。

そうするとやはり、この後たずねるべきは『平家物語』になろうか。

……長いだろ。原文読むの辛いし。

現代語訳のダイジェスト版を読んで、目星をつけて(戦のシーンとか)原文にあたるのが現実的かなあ。

(そこまで本当にやるつもりなのか茶ぶどうよ)

見よやこの名調子!

「この〇〇」はあっさり見つけた。

それ以外にも、名文が目白押しだったのでご紹介。

「月に村雲の憂いあり、花には嵐の心配あり」(p.56)

(『図書館の魔女』に出てきたね! アレ講談本のノリだったんだな)

「何しろ戦場万馬を往来した名題の豪傑、鬼を裂いて酢で食い兼ねまじき、無茶者揃い、…」(p. 91)

(「裂いて酢で食いかねない」ってwwイメージ喚起力すごいなwwww)

「左様な事は釈迦に説法提婆に講釈、百も承知二百も合点だ」(p. 121)

(勢いがあるねー、大好きだよ)

「英雄豪傑星の如く、綺羅を飾って居流れ、…」(p. 134)

(おお、これが「綺羅 星のごとく」ですね! 「綺羅」とは美しい衣服のことだそうで)

その他おもしろかったこと

・あちこち大胆な省略がなされてて笑える。大きい戦とか。『十二国記』とかでもそういうのあった

・男どもは戦うとすぐ仲良くなる。拳をかわせばわかりあえるっていう。いったん勝負がついたら認めあって朋輩になるってパターンはいつから? まさか古代か? ありえる。

・「日本人」って言葉が出てきて、戦国時代の人が「自分は日本人」なんて意識を持っていたという気はしないが、これは立川文庫が出た明治・大正の精神かな。

・「三町四方の出来事は、針の落つる音をも知る」(p. 181)

これは忍者佐助についての言なのだが、『風魔の小次郎』のアニメでたしかあったよ! 針の落ちる音さえ聞き取るっていうの! 小さいころなぜかレンタルして見たんだけど(なぜだろうやはりあの絵か)。

忍者ものの系譜はもっと古くさかのぼれそうだから、これが初出なことはないだろうけど。アガッた。

・解説の先生が歴史家なもんで冷静なツッコミを入れてらっしゃるのがじわじわくる。「高く飛ぶ必要はあっても、忍びに空中でバク転をやる必要はどこにもなかった」wwwwいやその通りですけどwwww

話は佐助が忍術を謎のおじいさんから習って真田幸村の郎党となり、諸国を巡って数多の豪傑に勝って名をあげていくというもの。

少年バトルマンガの原型がここにあるよ……

きっかけはアレでしたが、講談本にふれることができてとてもよかった。

講談って今も聞けるのかな……検索するとすぐに出てきた。

講談協会。

講談の原型は奈良、平安までさかのぼるとある。

「この〇〇」の初出についてもこちらでお伺いすれば解決しそうな気がする。(ずうずうしい)

講談協会|公式ホームページ | 日本の伝統話芸「講談」 (kodankyokai.jp)

クイズ解答?:オ ちょこざいな

『猿飛佐助』に「猪虎才なり」がけっこう出てきて、「聖闘士星矢に出てきてもおかしくないけど確かなかったなー」と。

私の見落としかもしれないので、「星矢」(文庫本全15巻、ジャンプコミックス全28巻)内に見つけた方はぜひご一報ください! 本気です。この投稿から何年たっていても、コメント欄でお知らせください。

↓↓オタクレポートの例↓↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?