「OLD JOY」は賢者タイム!?カルト宗教からカート・コバーンまで!?

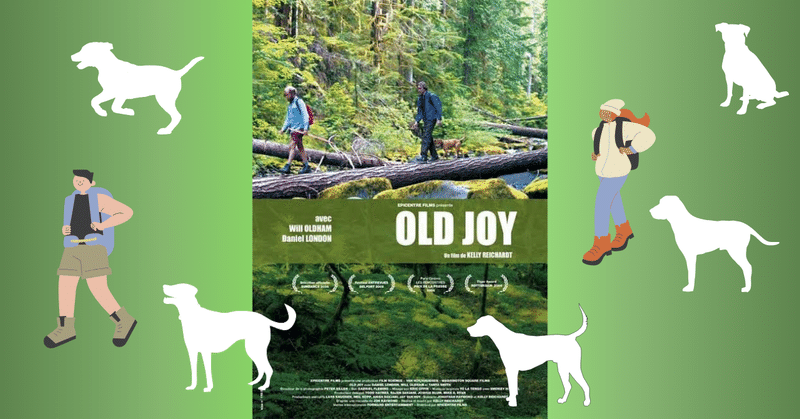

「FIRST COW」を観て、アメリカ・インデペンデント映画界の巨匠ケリー・ライカート監督について学び、いよいよ監督の第2作目「OLD JOY」を観たレビュー記事です。

関連記事はコチラ

「OLD JOY」の↓トレイラーが表示できないのでリンク先で観ていただくか…

そのうち消されるかも知れませんが、英語字幕の全編動画もありました😅。

私はアマプラで日本語字幕で観た後、英語字幕でも観直しました。

あらすじは超シンプル。なんと言ってもミニマリスト映画ですから、余計なものはない!といった感じ。旧友が再会してキャンプ&温泉に行くというだけの話です。←端折り過ぎw

もう少し丁寧に説明すると…

妻ターニャが妊娠中であるマークの家に旧友のカートから電話が掛かってくる。泊まりでキャンプに出掛けて、秘湯でリラックスしようと。

2人は久々の再会を喜び、マークの愛犬のルーシーを伴い出発する。

初日は道に迷い、道脇の野営跡のような場所で夜を明かす。翌日、朝食に寄ったダイナーで温泉の場所を訊き、無事に温泉に辿り着く。二人で秘湯を楽しみリラックス。そして帰途につく…というお話。

それだけの映画、それも70分強の短い映画なのですが、なかなかに多くのものが詰めこまれているんです。

この映画、原作があって、Jonathan Raymondの短編小説が元になっているそうです。その小説ではマークは結婚しておらず、映画みたいに落ち着いてる感じでもなく、もっと活発なキャラなんだとか。

ちなみに「FIRST COW」もJonathan Raymondの「The Half-Life」という2004年の小説が元になっているそうです。

ということで、私が他の方のレビュー、海外レビュー記事なんかを読んで知ったことや、自分で考えたことを書いていきたいと思います。

*悲しみは使い古された喜び

一番のテーマは「OLD JOY」というタイトル、これはクライマックスと言っていい場面でカートが言う

”Sorrow is nothing but a worn out joy.”

という言葉を端的に表したタイトルだと思われるわけです。

「悲しみは使い古された喜び」という意味。

カートはインド人女性が教えてくれたと言っていたけど、どこかのレビューで中国の故事由来のようなことが書いてありました。

それでググってみましたが、絶対コレ!という自信はないけども、それっぽいのは、

「歓楽極まりて哀情多し」(喜び楽しむことが極まると、かえって悲しみの情が生じること)という言葉かなと。

これは中国の武帝が詠んだ「秋風の辞」の一節で、この後に続くのが、

「少壮幾いく時ときぞ、老いを奈何いかんせん」(若くて元気な時期はいつまでも続きはしない。老いがやってくるのはどうしようもない)」

という言葉に続きます。

まさに「OLD JOY」の30代に差し掛かり、もう何やっても楽しいという若い時代は終わり、老いを意識し始めた主人公二人の人生とも重なりつつ、さらには二人の友情の盛衰にも重なる。若い時に意気投合し盛り上がった友情が、それぞれが違う道を進み、今ではあの頃のような共有できるエキサイトメントもズレてしまい、旬が過ぎたような状態になってしまった。

この一泊の小さな旅行が、二人にその現実を残酷なまでに突きつける。

旬が過ぎた自分。旬が過ぎた友情。映画を観た人はそのやりきれない切なさに共感を覚える映画…これが一番のわかりやすいテーマであると思います。

*「OLD JOY」はゲイムービーなのか?

次に映画の中でのゲイ文脈を読み解くことに執心している私としては😅、この映画がゲイムービーなのかということにやはり関心が向くわけです。

クライマックスでカートがマークの肩をマッサージする。

物凄くホモエロティックなバイブを感じるシーンですよね。

そこで海外掲示板での感想などを見てみましたが、やはりココもそう思う派とあくまで友情だという派とに分かれている。

で、私が出した結論は、ゲイムービーと捉えてもOK!!…です(笑)。

断言ではなく、Up To You あなた次第でそう捉えても全然OKという感じ。

ライカート監督も、そういう解釈も可能だと認めていますし、全ては映画内で語られているとも言っています。

まずこの映画、私が以前書いた"ゲイムービーとしてよく出てくるお約束"を見事に踏襲しています。

*男二人でバイク二人乗り、もしくは親密な車旅(車社会のアメリカはこのパターンが多い)に出かける。

*自然の中に入る。

*水辺に行く。そこである種の目覚めが起こったり、恋が芽生えたり、身体的接触(キスやセックス)に発展したりする。

*金髪と黒髪(色素薄い&濃い)のコンビが多い。

*悲しい結末が多い。

ぜ~んぶ、「OLD JOY」は当て嵌まるわけです。

さらに付け加えると、この映画のプロデューサーの一人がトッド・ヘインズ。ライカート監督の友達であり、彼を通してこの映画の原作者であるジョナサン・レイモンドと知り合っている。彼がオレゴン在住。

このトッド・ヘインズとは、これまた以前記事にした「May Decenber」の監督であり、レズビアン映画の金字塔「キャロル」をも監督した人物、そう、彼自身もゲイなんです。

「OLD JOY」は2006年の作品。

前年の2005年が「Brokeback Mountain」が世に出た年。

”2人の男が山にキャンプに行く”という行為に”ホモエロティシズム”という文脈を永遠に刻み込んだと言われるくらいのインパクトがあったわけです。

なので当時、プロデューサーと監督が全くゲイ的要素を意識していないと言ったら噓になるでしょうし、そう思われるのが嫌ならもっと否定的な文脈を挿入してもいはずなのに、敢えてそれはしていないどころかそちらの方に余白を広げている。

(この作品以降で「Brokeback Mountain」に出ていたミシェル・ウィリアムズ(ヒース・レジャーの劇中妻&現実妻→のち離婚)がライカート作品の常連になるのも興味深いです。さすがに「OLD JOY」で妻ターニャの役で出てきたら連想しないわけにはいかないですから)

ライカート監督のQ&A読んでたら、人気のない森の中に二人っきりで行くということは、殺人かセックスが起こると期待するのが普通でしょ?的なことを言っている。そして彼女がトッド・ヘインズと話していた時に、セクシュアリティを厳密にしたがる東海岸と違って、オレゴンなどの西海岸北西部の男性の性に対する線引きはもっと曖昧(=流されてホモエロティックな関係にもなりやすい)だという会話したということなので、やはりそういう意味合いをわざと強くして作っているのは間違いないでしょうね。

そして、そういう観点で映画を観直すと、カートの言動は随所にそう読み取れるように作られているのがわかる。

「テントで一緒に寝ていい?」と訊いてくるし、マークがターニャと電話しだすとジッと背中を見つめていたり、そもそも最初、再会してすぐに「君が数日前に夢に出てきたんだ、それが一番いいことだったよ」なんて言ってる。夢に出てくるほど想いが強いと告白しているようなもの。

温泉に向かう時にカートは短パンに履き替える。ハゲで髭面のカートは全然魅力的な感じはないんだけど、脚だけは凄くキレイで、ちょっとそこだけは色っぽいんですよね。これも少し意図的に扇情してる印象。

さらに全て映画の中で語られているということを踏まえると、マッサージ後の湯舟から滴り落ちるしずく、せせらぎの音と温泉の東屋の遠景、渓流が小さい滝になり白い飛沫を上げる様子という一連の水が流れていくシークエンスを映していく。コレにも意味があると考えるのが普通。

マークがカートのマッサージへの抵抗も辞め、結婚指輪をしている手を湯船に浸け、全てを受け入れていく様子の後に水が流れていく様子が描かれる=心も流されていっているということであるだろうし、そうなると白い飛沫は射精のメタファーと捉えても差し支えないかと。

マークは妻が妊娠中なわけで、しばらくセックスレスである可能性も高いわけです(日本でも80%ぐらいはセックスレスになるそう)。つまり溜まってる状態。そこに身も心もリラックスした状態でカートからちょっと強引に迫られる。まあいいか…となってもおかしくない。とはいえ、私的には二人がしたのは手淫程度かなと。それ以上していたら、もっと気まずくなるか、逆にもっと親密になると思うのだけど、その後の絶妙な距離感からその程度ではと想像。

で、この作品のメインテーマである

”Sorrow is nothing but a worn out joy.”

がここでも掛かってくる。

”JOY”を性的絶頂、オーガズムだと捉えることができると思うわけです。なんと言っても"Worn out"したJOYです。WornとはWearのことで、使い古されたの意味の中に着古された=擦り切れるほど着た…そこから転じて擦りまくったという意味合いが含まれる。”擦りまくった悦び”…物凄く男性の性的絶頂っぽい表現だと思いません?

そして、その後にやってくるSorrow。これが賢者タイムと呼ばれる悲しさ寂しさ侘しさが混ざった虚無感とかなり近いものだと思うわけです。

とまあ、深読み?斜め読み?しようと思ったら、いくらでもできてしまう。非常に面白い作品なんですよね。

*犬のルーシーは何のためにいる?

ルーシーはフリー・スピリット(自由な精神)の象徴と書かれているレビューがありました。確かにそれには納得。自由に山の中を駆け回っていましたもんね。彼女が自由に動き回れば回るほど、対照的に男二人の微妙な緊張感、気まずい雰囲気が浮かび上がるという、見事に主役を引き立てる脇役になっていたように思う。(最初観た時はワンコ🐶カワイイ~てなくらいでしか観てなかったけど😅)

ルーシーがフリー・スピリットという存在だと分かると、すぐにカートに懐き、妙にカートとばかり一緒にいたのも納得。

マークとカート、どちらがフリー・スピリットな存在かといえば、明らかにカートの方なわけです。ガソリンスタンドでもマークは給油、カートはルーシーと遊んでいる。このキャンプ旅行も車出して、ガス代も出して、マリファナ代もマークにお金を貰っていたぐらいだから、その後の氷やビール代も恐らくマーク持ちでしょう。つまりこの自由を求めての小旅行も全てマークの経済力ベースの上に実現している訳で、その状況はフリー・スピリットとはいえ飼い犬という食事も何もかもを飼い主の庇護の下で生きているルーシーとオーーバーラップする。カートとルーシーは凄く似たもの同士、同類なんですよね。

そしてダイナーでの食事のとき、車に残してきたルーシーが鳴いているのを、親と離れたがらない”愛着障害”だと言っていたマーク。

これもマークとの壁、距離を気にして「寂しいよ!」とストレートに大きな声で嘆いていた(=鳴いていた)カートの姿と重なります。彼もまたマークへの愛着障害があるといっていい。

そして面白いのは、この大人子供のカートとフリー・スピリットのルーシー、この二人の存在にこれまた非常に似た存在がマークの人生にやってくるということ。そう、彼のもうすぐ生まれる子供。いわばこの小旅行は、親になる前の予行練習みたいなものになっているわけです。しかしマークは既にカートの子供みたいな部分、物理学者より自分の意見の方が正しいんだみたいなことを根拠なく熱く語る所とかに面白いとは感じておらず、ものすごい冷めた目で見ている。呆れているのか、バカにしているのか…。温泉の場所もちゃんとナビできない所にもウンザリしている。しかしこういう状態が今後十数年マークは経験するわけで、それに耐えないといけない。

そんな陰鬱な未来にマタニティブルーならずパタニティ・ブルー?ペアレント・ブルー?になりそうなマーク。それゆえ庭で瞑想したりしていました。しかし、結局大人子供のカートに振り回されてみたことで、素敵な秘湯に出会えたし、一時のリラックスも得た。つまり新しい喜び、OLD JOYではなくNEW JOYも得られたわけです。親になることで苦労もいっぱいあるけどNEW JOYもあるんだというメッセージ、侘しい男の二人旅だけに終わらせない救いと優しさも包含している映画であったように思います。

ちなみにルーシーはライカート監督自身の犬だったそうで、名前もそのままルーシー。

そして撮影は、ルーシー含めてか含めないのかはわかりませんが、たった6人で10日ほどで終わらせたとか。

*Bagby Hot Springs

2人が訪れた温泉は「バグビー・ホット・スプリングス」。

オレゴン州の州都ポートランドから南東に108キロほど行ったところにある。

レビューの中に、実際は全裸とアルコールは禁止という文言がありました。

そして調べてみると、確かにそうでした。

ちゃんとHPもありました。

しかし老朽化や破壊行為で2020年から休止していて、2024の夏にリノベーションして再オープンするそうです。

*歴史的には長年ネイティブ・アメリカンが使っていた温泉であり、それを1880年にボブ・バグビー氏が見つけたのでその名が付いた。

*3つの源泉と小さい幾つかの源泉があり、温度は59℃ほど。成分はシリカ、ナトリウム、硫黄、炭酸塩など。

*休止前の営業時間は朝8時から夜10時まで。使用料は5ドル。

*道路でのアクセスはできず、パーキングエリアから2.4キロ、標高差は61mの山歩きが必要。携帯の電波は入らない。キャンプも禁止。

*「AIR AMERICA」からわかるマークという人物

エア・アメリカと言っても航空会社ではありません。

マークが車の中で聴いていたラジオ局が”AIR AMERICA”というそうです。

リベラル左派のラジオ局みたいだけど、wikiを見ると、そもそもリベラルの代替的に保守右派の視点も入れつつ設立されたラジオ局のよう。

特徴は先進的な議論、討論番組が持ち味。

ライカート監督のインタビューに、当時は”リベラル”というのが汚い言葉のような風潮があったんだとか。確かに9.11以降、一気に愛国主義、保守右派に傾いた状況で戦争反対とかは言えるような状況じゃなかったから、リベラル左派の立場はそんな感じだったんですかね?このラジオ局が2004年に出来ているので、そういう右傾化の中、ガッツリリベラル左派というわけではなく、保守右派の考えも取り入れてますよ~的なスタンスだったのかもしれません。こればっかりは現地で暮らして聴いていたわけじゃないのでよくわからない。

実際、番組ホストにレーガン大統領(共和党右派)の息子がいたりもしてる。

で、映画序盤、マークがカートの家に向かう途中で聴いている時の内容を理解しようと思ったのですが、なかなか難しくて…。

簡単に言うと、リスナーからの質問を受け付ける番組で、リスナーが

「リンドン・ジョンソン大統領が公民権運動の勝者になったことが理解できないんだけど…」と言う。

すると番組のホストだかコメンテーターだかが延々と話をする。レーガンとかニクソンとか共和党の大統領がレイシストだった的な発言をし、リー・アトウォーター(共和党、レーガン、パパブッシュの政策顧問)、カール・ローヴ(共和党、当時のブッシュjr政権の政策顧問)達も南部戦略で国民を分断させた…的に、共和党右派に対して熱く文句を繰り広げている感じ。

(南部戦略とは、リンドン・ジョンソン大統領(民主党 ケネディが暗殺されて副大統領から大統領に就いた人物)から次のニクソン大統領(共和党)に変わる時に共和党が取ったと言われる戦略。それまでは民主党の地盤は南部保守層で、共和党は奴隷解放したリンカーンから続く北部リベラル層が支持する傾向にあった。それがJ・F・ケネディが白人マイノリティのアイルランド系だったのでマイノリティ寄りになり、次のジョンソン大統領で公民権運動が盛んになり、公民権と黒人の選挙権を認めたことによりリベラルよりに傾いた。そこで共和党は民主党の地盤だった南部保守層、まだまだ差別意識の残る白人層に訴え、つまり人種差別を利用した分断を図ることでそれらの票を一気に取り込むことに成功した。この時に、今の民主党=リベラル、共和党=保守の流れが形づくられた。トランプが分断を選挙に利用するやり方はこの頃からの共和党のお家芸なわけですね)

で、ラジオの話に戻って、

ラジオホストが延々と話を繰り広げるけど、それがちょっと暴走気味っぽい。質問者を置いてけぼりで進んだもんだから、ちょっと口挟んでもイイですか?と、聞きたいことはそういうのじゃなかったんだけど…的なことを言う。すると質問が悪かったと言い出す。悪い質問なんてないんだと諭すように言い返す…そんなところでラジオが切れる。

このやり取り、よくよく考えると一方的に延々と自分の話を続けるカートの姿と番組ホストの姿が被る。さらにはちょっと要領を得ない感じまでも似てる。そして議論、会話がすれ違っている感じ、これまたこの後のカートとマークの関係を予期させるかのような類似性。

そして攻撃的なリベラル論客の絶妙にイタイ感じも醸し出してる😅。

で、ライカート監督が言うには、この番組ホストの人物、Robert F. Kennedy Jr.なんだそうです。ボビー、ボビー呼ばれてるの、ロバートの愛称がボビーですもんね。

Robert F. Kennedy Jr.は暗殺されたケネディ大統領の甥。父親のロバート・ケネディも大統領の予備選挙中に暗殺される。父親は先述したジョンソン大統領と途中まで争っていたし、そもそもケネディ兄弟はジョンソンを嫌っていたという話もある。だから息子のロバートJr..もジョンソン大統領を持ち上げつつも複雑な想いは持ってそう。なかなかに複雑な関係性の中で複雑な話をしている状況なんですね。

さらに、ジョンソン、ニクソン大統領の時期がベトナム戦争が長引き倦戦ムードが漂っていた頃。このラジオ放送の時期はブッシュJr.政権下でイラク戦争真っ最中。しかしアブグレイブ収容所での捕虜虐待とか、徐々に厭戦ムードが漂い始める時期。こういう時代の空気を、ラジオの会話だけで絶妙に映画の中に取り込んでいるんですね。ライカート監督の匠の技という感じ。

そしてこのロバートJr.、このラジオ局自体は2010年に破産して潰れるみたいなんだけど、番組自体は残って別の局で放送されてたのか、最近までホストをやっていたみたい。でもコロナ禍で反ワクチンの立場で陰謀論を唱えて、それを主張し続けて降板させられることになったんだとか。ワクチン以外にも色々な陰謀論を主張する人物のようですが、元々は環境問題に取り組む弁護士。そして2024年の大統領選に、最初は民主党から、しかしその後に無所属で立候補することを宣言した。最近のニュースではトランプの予備選挙の話ばかりですが、意外や意外、時の人だったんですね。泡沫候補とみなされてるけど、結構人気はあるみたい。バイデンもトランプもウンザリという人には案外支持されるかも!?

で、このラジオ放送の挿入にはまた別の意味もあるようで、ライカート監督がインタビューでも言っているのは…

マークは熱心にラジオを聴いているわけです。これで凄く政治に参加している気になっている。でも実際は聴いているだけで何らアクションを起こすことはしない。聴くだけで満足してしまっているんだと。

左翼的なことは一見正しいことを言っているようで、だからと言って問題を解決できるわけではない…とも監督は指摘する。まあそうですよね。グレタさんにしてもプロテストはするけど、だからと言って二酸化炭素削減の新技術を発明してるわけじゃない。そういう流れを醸成はしてるんだろうけど。

そう考えるとマークのキャラの見方は随分変わるかも。

マークは一応妻ターニャにお伺いを立てるけど、何を言おうとどうせキャンプに行くんでしょ?と言われていた。リベラル左派のラジオを聴いていても何かの活動するでもなく、カートみたいなヒッピー生活をするでもなく、家を持ち、結婚し、子供を持ち、普通の保守的な人生を歩んでいる。リベラルに憧れているだけで何も変えようとはしない。ということは、結婚生活も男女平等、役割分担、子育ても積極的に…みたいな所謂リベラル、フェミニズム的な行動を本当にできるのか、非常に疑問が湧く人物だということ。実は物凄く家父長制バリバリの保守っぽい。

まあターニャからキツく言われて渋々言うことを聞くことになるんだろうけど(押しには弱そう)、本質部分を理解できていない人物っぽい。そういうマークという人物の自己欺瞞(リベラルの皮を被った保守)を、このラジオを聴いているシーンで表現している。ウ~ム、カートに会うまでのあの流れでそこまで表現していたとは…恐れ入ります。

その後もターニャと電話中はカートのことを少しバカにしつつ、カートには信用してるぜ!みたいなことをシラッと言ってる。二面性というよりも、適当に良いこと言ってその場をやり過ごしてる感じ。政治的にも正しいこと言ってそうなリベラルがカッコ良さそうだから聴く。就職、結婚、子育て、ボランティアも自分がやりたいというよりも世間体重視で選んでいそう。

とはいえライカート監督はマークのことを悪人とは描かない。当時のアメリカ北西部に住む白人男性にはとても多い、あ~いるいるこういう奴!的に描いているんだと思う。というか、こういう人が殆どなんじゃなかろうか?

カートみたいに色々自分から喋るでもなく、セリフも少ないマークに代わって場面描写で饒舌に語らせる、監督が「全ては映像の中にある」という言葉に納得。

あとインタビューでは、マークとカートの関係や森にあったゴミが何のメタファーかという言及もあって、その昔は希望の宝庫だと考えられていた北西部の美しい自然(ゴールドラッシュとか「FIRST COW」で描かれた開拓時代の希望の象徴)と以前は全てが楽しかった友情、さらには高い理想を語るリベラル左派を重ねつつ、今はその希望の宝庫の自然がゴミで溢れ、友情も色あせ、自己満足ばかりでたいして役に立っていないリベラル左派のポンコツ加減を重ねているということのようです。なるほど。

“Mark and Kurt’s relationship was, among other things, a great metaphor for the self-satisfied ineffectualness of the left.” If the pristine wilderness of the West once allowed for the projection of hope onto its uncultivated landscapes, now the woods are filled with garbage.

*アシュランドはヒッピー天国?

一方のカートの方もセリフや描写から読み解くことを試みてみようと思います。

まず気になったのは二人が出会ってすぐの会話でマークが

「アシュランドはどうだった?」と訊く。

これはアシュランドとはどういうところか知っておかないとダメなんだろうなと調べてみると…wikiでは特に書かれてなかったのですが、海外掲示板を見てみるとオレゴンにおけるヒッピー文化で有名な場所のようです。

ロン毛、髭、ドレッド、ビーズ編みした髪、デニムスタイル、職人による服、ヒッピーファッションの人たちが多く歩いている。

マクドナルドも数年前に閉店し、ファーストフード店も殆どない。

オーガニックや代替食料の店も多く、カナビス(大麻)を育てて使ってる人も多い。スピリチュアルや様々な健康法、ヨガ、指圧、東洋マッサージなども盛ん。

とはいえ、現在は昔よりは随分変化はしている模様。

そして掲示板の意見ではそういうヒッピーたちへの批判も散見できました。

まさしくマークがカートの熱弁を冷めた目で見るような感じで、気候変動とかを妄信していて説教してくるヒッピーが鬱陶しいとか、昔よりもヒッピー文化も肩身が狭い感じになってきている感じでしょうか?

この「アシュランド」のバックグランドを知っていると、カートがヒッピー文化に傾倒している人物だと、あの会話からすぐ理解できますし、映画後半の突然マッサージをしだすというのも、そこまでおかしなことではない流れだというのもわかる。

*自転車と老人の話

次にキャンプ中の、地球?宇宙?が涙型うんぬんの話も何か意味があるのだとは思うのですが、これは色々考えを巡らせましたがよくわかりませんでした。

敢えて言うなら、涙型の落ちてゆく宇宙=薄れていく二人の友情、壊れていく二人の世界を表しているのかな?

もう一つカートが独り語りする場面は、温泉で一人湯船から出てマリファナ吸いながらする話。

友達に自転車を借りて日記用のノートを買いに出かけるという話ですね。

途中老人を追い越す。その時に老人から「警告ありがとよ!」と叫ばれたと。(←ここの話の流れがいまいちよくわからないんですよね。日本語でも英語でも観たけどわからない。老人がまっすぐ歩いてるから左から抜こうとしたら老人も左に寄ったと言っている。その時カートが警告(鈴を鳴らした等)したとは言及してない。それなら二人がぶつかったという話になるのならわかるけども、ぶつかったとも、ぶつかりそうだったとも言ってない。ギリギリで衝突を回避&追い越し、後ろから老人に叫ばれたのなら「危ないだろ!」と言われたなら理解できるが、「警告ありがとよ!」というのはイヤミにしても筋が通らない。どういうことなんですかね?)

そして、その後も忘れ物を取りに引き返す時に老人と顔を合わせ(←気まずい)、また店に向かう時にもすれ違い、店でノートを買っている時にその老人が店に入って来て再々再会してしまうという話。

ここで老人のことを「Old Man」と言ってます。

英語の「Old Man」っていう表現には「父親」という意味もあるんですよね。「俺のオヤジが…」的なセリフで「Old Man」と言ってるのを聞くことがよくあります。農場とか牧場とか、地方のマッチョ思想が強そうな親子関係でよく使われてるイメージ。

この老人はカートの実際の父親ではないけども、父親も含んだ古い体制、古い価値観、家父長制、保守的な考え、そういうものを象徴しているのではないかと思うのです

そう捉えると、ヒッピーのような生き方をしているカートはリベラル左派な人物。カートが左に避ける=リベラル左派=ヒッピーのような生き方をしようとする。それを老人(父親)、真っすぐ歩いている(世間の所謂王道の生き方をしている)人物が邪魔をするという構図。カートと父親との間に衝突や確執があったのかもしれない。

で、文句を言われながらもヒッピー人生を歩んで、時に引き返したりしながらも自分の人生を歩んでいる!!と思っていたら、ふとした時にやはりその老人=古い考えにぶち当たる。いつまでも付きまとわれ、逃れられない現実。カートは気まぐれにヒッピー生活しているようで、実は親に対して罪悪感を持っていたり、今の自分の生き方に焦燥感を抱いていたりするんだというのを表すための話だったのかもしれません。

*インド人女性とジーザス・クライスト・スーパースター

そして話は老人から店のレジのインド人女性の話にいきなり移ってしまいます。カートは言った記憶がないが、でも多分店に入ってきた老人を見て驚き「ジーザス・クライスト…(マジか…的な驚嘆の表現)」と呟いたのを受けて、インド人女性が「スーパースター」と繋げた。

カートは自分が「ジーザス・クライスト」と言った言ってないという部分に固執してましたが、ここで気になるのは、なぜ「ジーザス・クライスト・スーパースター」というミュージカルの名前を出してきたかです。

「オペラ座の怪人」などで有名なアンドリュー・ロイド・ウェバーのロック・オペラ「ジーザス・クライスト・スーパースター」。

キリストとユダの関係を中心に描かれ、そこにマグダラのマリアも関わって、キリストの最後の数日間を描いた作品。

wikiの概要を抜粋すると

ひとりの人間として神や民衆の狭間で苦悩する「ジーザス・クライスト」と、その使徒の一人でありながら「裏切り者」の名を浴びて歴史にその名を刻むことになるイスカリオテのユダのふたりに、現代的な視点から「教団主導者には必須なはずの計画性に欠け、早すぎた聖者としての名声の上にあぐらをかいて、新しい方策を見いだすことができないジーザス」と「ジーザスに対する期待があまりにも大きすぎたゆえに、やがてそれは大きな失望となり、ジーザスの存在はローマ支配下にあるユダヤ人社会を危険にさらすものになりかねない、という危惧を抱くようになるユダ」という新しい解釈を加え、その愛憎に満ちた両者の関係に、マグダラのマリアとの愛情に満ちたもうひとつの関係を絡めて、鮮やかに描き出した作品である。

そうなると、マークはキリストっぽい容姿をしているし、妻が妊娠している、彼女がマグダラのマリア?だとすると、カートがユダに当て嵌まると解釈できないこともない。

カートはマークに友人として楽しいキャンプを期待していたが、徐々にノリが合わないことに気付いて失望感を表すことになっていた…ちょっとユダと似てなくもない。キリスト&ユダ&マグダラのマリア、マーク&カート&ターニャ、この三角関係に重ねているのかも?

でも「ジーザス・クライスト・スーパースター」のラストシーンなのかな?映画版でユダ役のカール・アンダーソンが「スーパースター」を歌っているシーン。

「Don't get me wrong」と繰り返して歌ってる部分がある。

そういや焚き火シーンでカートもそんなこと言ってなかったっけ?と調べてみたら、やはり「Don't get me wrong」(勘違いしないでくれよ)と言うセリフがありました。まあよくあるフレーズですので偶々かも知れませんけど、キリストに対して熱く疑問を呈し、教えてくれと繰り返すユダと、マークに対して熱く壁があるよね?寂しいよ!というカートはやはりちょっと似てる気がします。

しかしキリストの”計画性に欠け”とか、”新しい方策を見出すことができない”とかは、マークよりカートのことじゃない?とも考えられる。昔ヒッピー仲間だったっぽい二人だとしたら、堅実な生き方になったマークの方が裏切者だとも取れますし。ここに、二人の複雑な関係性の入れ替わり現象というか、見方によって解釈が変化する、世界ってそんなものだよねという曖昧さを表現しているのかな?とも思っちゃいます。

そう思うと、あの焚き火シーンのカートの話(山の稜線に出たら世界の秩序がわかるみたいな話)もかなり宗教的な世界観を語っていたのかもしれませんね。

ということで次に宗教の話に続きます。

*カートの短パンとカルトの話

レジの女性がインド人で、いきなり「ジーザス・クライスト・スーパースター」の話になりました。この話でなぜインド人なんだろうとちょっと不思議だったんです。なんだか唐突な気がして。

で、海外のレビューにカートが温泉に向かう時に履き替える短パンの色(パープルピンクっぽい色)がオレゴンのある宗教の信者が着ていた服の色を想起させると書かれていたんです。

それは Bhagwan Shree Rajneesh バグワン・シュリ・ラジニーシ という人物が作った主教団体でラジニーシプーラムというもの。

オレゴンに広大な教団のコミュニティを作り、自治を始め、それを危険視した周辺自治体が選挙で規制しようとしたら、その選挙前に無差別バイオテロをしたというヤバいカルト宗教。

それがラジニーシ事件で↓

教祖のラジニーシ(のちにOSHO和尚と改名)↓ではなく幹部が主導してやったらしいけど…

モーリーさんが砕けた感じでそのヤバさを語ってくれていますので、コチラ↓を読む方がわかりやすいかと。

(「ラジニーシの多大なる影響を受けて」という項目からです)

オウムの麻原が手本にしたと言われる通り、本当に似ている。

だから日本で富士山麓で施設と聞けば上九一色村、オウムが浮かぶのと同様に、オレゴンでピンクの服、宗教と言えば、ラジニーシが浮かんでもおかしくないということなんだろうと思います。これは日本人にはわかりにくい連想ですよね。土地の歴史を知っていてこそ。

で、このラジニーシがインド人なわけですよ。ハイ、ここで繋がりましたね。唐突に出てきたインド人女性レジ係。このバックグラウンド情報を踏まえると、ここでカートの話に宗教色が添えられ、スピリチュアルな意味合いが濃くなっていくわけです。

で、スピリチュアルとはいえ、連想を誘っているのは怪しいカルト宗教で、どことなく胡散臭いというか、自分にだけ都合よく解釈してる感が漂っているんだけど、そのインド人女性が先日夢の中に出てきて、落ち込んでるカートを抱きしめて”Sorrow is nothing but a worn out joy.”と言ったと。まるで宗教の真理を言っているかのような錯覚に陥り、物凄くスピリチュアルな雰囲気を演出してる。実際は先述したように武帝の言葉の可能性が高いのに(苦笑)。

そしてカートはマークのマッサージに行動を移すわけです。

カートとしては何とかしてマークとの距離を縮めたい。そこで脈絡の無いような話だったけども、彼なりにそういうスピリチュアル的な流れ、自分がインド人女性のようにヒーラー役になれるんだという流れにもっていきたかった…というのがあの話の意味なのではないかと。

焚き火でのマークの超冷たい視線といい、ラストシーンの救いのない感じ。どこからが自由人でどこからがホームレスなのか?そのラインはどこにあるのか?というリアリスティックな冷静な視線。ライカート監督は徹底的にカートという人物を客観的且つ辛辣に描いている。しかしインタビューを読むと、彼女自身が5年ほどニューヨークにいた時に住む家もなく、友達の家を渡り歩いていたそうで、カート的生き方をしていたんだそう。自身が実際に向き合ってきた現実をカートというキャラに反映させてるわけです。そこに自己弁護のようなものは一切ないところがカッコイイです。監督自身もリベラルな人間ではあるはず。しかし、そのリベラルの理想論ばかり繰り広げるだけの部分や、その他の欠点も冷静に見つめて映画の中で提示している。下手な理想論に走らない現実主義な部分が評価されてる所以なんだと、この辺りから実感できました。

余談ですが、上のモーリーさんの記事の中で、誰もが知ってる有名人がオウムを育てちゃったと書かれていて、誰のことだろう?と思ったら、たぶんビートたけしのことみたいですね。テレビタックルに呼んだり、対談したり?凄く面白がって興味を持っていたと。そしてサリン事件の前だけど、たけしは「教祖誕生」なんていう映画まで撮ってる。

いまでもTBSは坂本弁護士事件でテープを教団に見せて加担したと責められてますけど、勿論あれは弁解の余地はないですが、TBS以外のテレビ局も面白がってオウムを扱っていた記憶はあります。たけしだけでなくメディア全体であのカルトを育てていたという実態。テレ朝はテレビタックルや朝まで生テレビに出していたのは憶えているし、日テレもとんねるずの生ダラに出していたそうだし、とにかく色物扱いで彰晃ダンスとか面白がって扱っていた。それなのに今では何の反省もなく知らんぷり。結局話題になる=金になるで道徳観も倫理観もないし、しっかり調査したりもしない。ジャニーズ問題からセクシー田中さんまで、テレビ局の対応の酷さが際立っている昨今ですけど、30年近く前からずっと拝金主義の卑怯な集団なんだなと、振り返って改めて認識できた気がします。

*カートの名前の由来?

海外レビュー記事の一節に「カート」という名前について、

(and it's OK to make the connection to another young blond man named Kurt from the Pacific Northwest)

太平洋側西海岸北西部(オレゴンとかシアトルのあるワシントン州とか)出身の別の若い金髪のカートという人物と関連付けてもOKだろう…と書かれていました。

その時に、同じ金髪と言っても全然容貌の違うことから全く私は連想していなかったのですが、北西部で金髪と言えば…ニルヴァーナのカート・コバーンだよね?え~そこから!?それは気付けなかった(笑)。

でも言われてみると、カート役を演じたWill OldhamもBonnie "Prince" Billy名義で活躍するシンガーソングライター。年齢もカート・コバーンと3つ違い。敢えて歌手をこの役に起用した意図はそこにあるのかも。

Will Oldhamはグランジ・ロックではなくてフォーク歌手らしいです。

でもこのビデオとか見るとカートを彷彿とさせるエキセントリックなユーモアがある感じ。

で、カート・コバーンって、コートニー・ラブと結婚して娘がいたけど、なんかゲイの話あったような無かったような…朧げな記憶を頼りに検索してみると彼のインタビュー動画が出てきました。

このインタビューは興味深い。

両親の離婚により普通の家庭(父母が揃っている)への憧れが強かった。

男友達はできず(相手にされず)女友達ばかりだったこと。それで女性が社会に抑圧されていることを感じてきたこと(←ここに男社会に歓迎されなかった者同士の共感が芽生えている)。エアロスミスなどのロックは好きだったが、彼らの歌っている内容がセクシズムばかりで嫌悪感をもっていたこと。

そして人々が君のことをゲイだと考えることにどう思うかと問われると、

「自分でもゲイじゃないかと思っていたよ」と答えている。

「ゲイになってしまえば色々なことが解決するんじゃないかと思った。

しかしゲイの友達が出来た時、ホモフォビアの母親から付き合うことを許されなかった。やっと出来た男の友達、ハグしたり、愛情を示したり、色んなことを話したりできる相手だったのに、物凄く落ち込んだよ」と。

結局試すことなく、保守的な家族像への憧れの影響もあったのか、結婚+子供を持つ。

コートニー・ラブとのなれそめや自殺に至る顛末とかを読んでいると、別にゲイで悩んでいたとかは全くなさそうなので、実際ゲイやバイであったのかは全くわかりませんが、自分の中のゲイ的要素を、否定することなく現実として捉え、しっかり自覚していた人物だったということでしょうね。

「ニルヴァーナ」というバンド名も仏教用語の「涅槃」ですし、宗教色の濃い単語。(個人的には沖雅也の「オヤジ涅槃で待つ」で覚えた言葉です。ここにもゲイ的要素が!!…でも二人とも自殺なところがツラいですね)

「OLD JOY」のカートもホームレスギリギリの人生、町を彷徨う姿から将来が不安になって、自殺に…なんてことも考えちゃいますが、カート役Will Oldhamの昨年出した曲のMVがちょっとヒッピーバイブを感じるもので、

「OLD JOY」から20年弱経っているけど殆ど印象が変わってない。ウィル53歳くらい。カートもなんだかんだ仲間見つけて楽しそうにやってんじゃない?と思わせてくれて少し救われた気持ちになれました。

「カート」という名前からだけでも、その背景にこれだけのイメージを想像できるように意図している可能性があるんだなと。絶妙なネーミング。

カートとマークの関係とカート・コバーンのゲイ友との体験とを重ねて考えると、ゲイのような感情もあるような無いような友情、それがなくなることへの悲しみ…共通するものがある。ライカート監督はカート・コバーンと3歳上のほぼ同年代。なにかしらインスピレーションがあったりするのかも。そこは敢えてライカート監督は言及していませんが、当時のアメリカで勘の鋭い人はちゃんと連想できるようにというネーミング。これはこのレビューの意見を支持したいなと思いました。

カートに対して「マーク」は何か意味があるのか考えましたがサッパリわからなかったです😅。アメリカ北西部出身で有名なマークさん、いるんでしょうか?でもライカート監督のことだから何かしら意図のあるネーミングな気がします。

マーク役を演じたDaniel London。私、彼のことは知っていたんですよね。「OLD JOY」の前年公開の映画「RENT」に出ていたんです。「RENT」はオフ・ブロードウェイでミュージカルを観たことあるぐらい好きで、その映画化されたのも楽しみにしていたし、DVDを持っている。その中でDaniel Londonはちょい役だけどエイズ患者のミーティングに来ている人の役だったはず。彼の痩せた不健康そうな感じ、そして落ち着いた雰囲気が妙に記憶に残る俳優さんだなと思っていた。その時の役名を調べたらポール。今回がマーク。キリストの使徒名繋がり?😅でもよくある名前だからね~。

*シドのレコード店

スムージー屋に変わったというシドのレコード店の話。

その時にカートが言う「End of an Era」。1つの時代が終わったと。

このフレーズ、ドラマ「Friends」でよく聞いたフレーズ。

レイチェルがモニカとのルームシェアを解消し引っ越すというエピソード。しかし全く感傷を示さないのんびりレイチェルに、モニカが切れ気味に「時代の終わりなのよ!」と、私たちの友情が違うフェーズに入るのよ、寂しくないの?と過剰に詰め寄ることで笑わせている場面です。

2006年のこの映画、「Friends」が終わったのが2004年かな?ライカート監督がニューヨークで過ごしたという5年間もニューヨークが舞台の「Friends」が放送されていたちょうどその頃。友達関係を描いた国民的人気ドラマが終了し、まさしく「End of an Era」を迎えた時期。「OLD JOY」で「End of an Era」というフレーズを使った時も、まだまだ「”友達関係”の終焉」を思い浮かぶ人が多かった気がする。シドの店の閉店に対してと見せかけて、カートとマークの友情が「End of an Era」になる、もしくは既になっているということを二人が気付く物語だと示唆していたような気もします。

流石にこれはちょっとコジツケかな?とは自分でも思うのですが、それでも前記事にあったようにライカート監督の特徴としては「アメリカの世相を切り取り記録する年代記編者」という側面がある。当時の時代の空気をフィルムに焼き付ける…それを鑑みると、「Brokeback Mountain」の影響や「Friends」の影響もないとは言えない気がするのです。

あと、英語字幕観ていて気になったのがシドの店に代わってできたスムージー店の名前。「rejuicenation」リジュースネーション。

これって「re-juice リジュース」と「reduce リデュース」(削減する)を掛けているのかなと。

リベラルが強いブルーステイツであるオレゴン州はエコの意識が強く、ゴミの削減、化石燃料使用の削減などの意識が高く、そこから「削減国家」という言葉をモジったということかなと。こういう細かい所にもリベラル色を強調して、しかし実際は森にもゴミが捨てられているということが後に描写される。その理想と現実の矛盾を浮かび上がらせる。芸が細かい!!

もう一つ「rejuvenation」という単語も思い浮かびました。「若返り」という意味。二人の友情を再び温め直すキャンプ旅行、つまり友情の若返りとも取れる。絶妙なワードセンスに脱帽です。

*その後の二人を考えてみる

2人が別れた後、マークが聴くラジオからは住宅費、医療費、光熱費の上昇と、将来の不安を煽る内容が流れ続ける。父親になることへの不安も払拭されたわけでもなく、ある意味不安ばかりの現実が待っている。妻ターニャからイヤミの一つもまた言われるだろうし。

一方のカートは夜の町を彷徨いホームレスに出会う。それは未来の自分の姿を想起させる存在。だから一度は断ったものの思い直して施しをする。コチラも彼の未来への不安を煽る描写になっている。そもそも友達の家に居候してるのかも怪しい。あのゴミだらけの車に住んでるんだと指摘する記事もあった。たしかにあの友達の家?から出て来たり入ったりしてなかった…。

なので、この小旅行はなんとも気まずい雰囲気になったのは間違いないのですが、現実世界に戻ってきた二人もそれはそれで何とも言えない状態でもある。街に植物、森にゴミと言っていたように、どっちもどっちな状況。

しかしあの温泉でのリラックスした時間は二人にとっていい時間ではあったと思うんですよね。一瞬でも現実世界の不安を忘れさせてくれた時間。癒される森の緑と暖かい温泉。キラキラした時間を体が覚えている気がする。

カートは今回のことでマークと壁を感じて距離を取ろうとするかもしれないけど、なんとも懲りない性格っぽくもあるから、またしばらくしたら声かけそうな気がしないでもない。

一方マークは当分子育てで忙しいだろうけど、ふと生活に息苦しさを感じた時にカートから連絡があれば、またあのリラックスできた時間を思い出し、なんだかんだ言いながら乗ってくるような気がしないでもない。

そして次回は犬のルーシーの代わりにマークの子供がそのポジションに入り、大人子供のカートと仲良くするのを見つめるマークという構図になりそうな…w。

カートみたいに、ふと日常と違う世界に連れ出してくれる人って案外大事なんですよね。行き詰っている時には特に。私もそういう人に救われた経験があります。鬱々と過ごしていた私に、たまたま声をかけてくれて一緒に郊外の自然の中に連れ出してくれた。それがきっかけで吹っ切れて、憑き物が落ちたように積極的に行動するようになれたりしたことがある。だからちょっと小馬鹿にしてるマークだけど、カートの価値を再認識出来たら、付かず離れず腐れ縁で友人関係続いて行けそうな気はします。

逆にカートは暗黒面に落ちてしまう可能性が高そうなので、そうなるともうダメでしょうね。それさえなく、Will OldhamのMVみたいにハッピーな感じで過ごせていければ、マークともなんとなく続いていくんじゃなかろうか?

2人にはゆる~く繋がっていて欲しいなというのが私の願望です。

まあ監督は曖昧に、鑑賞者の判断にお任せしますという作りに敢えてしてるんですけどね。

70分強の短い映画でしたが、その中で描かれたちょっとした描写に多くの意味が込められてる(と思われる)映画でした。この記事を書くにあたって、色々な記事を読み、様々なのことを学び、いろんなことを考えさせられ、なかなかに濃い映画体験をさせて貰えた気がします。

ということで私的映画評価は☆8…いやライカート作品の本質を教えて貰えたので+0.5で☆8.5としておきましょう。

これを機に他のライカート作品、「FIRST COW」と「OLD JOY」以外は女性が主人公の作品ばかりっぽいので、またそちらも観てみたいと思います。「OLD JOY」に出ていたライカート監督の飼い犬のルーシーが出ている「Wendy and Lucy」がいいかな~。

*参照記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?