ロビー活動をアップデートするヒントが台湾に? 市民参加型の公共政策プラットフォーム「Join」の成功事例に学ぼう

個人や企業などが身の回りで解決したい課題を、国会や地方議員といった政治家や、国際機関に対して訴え、働きかけるロビー活動(ロビイング)。

最近の日本を見ていて、「アナログなロビー活動をそろそろアップデートしても良いのでは?」と思うことがよくあります。

ロビー活動で意見を掬い上げられる対象には限りがありますし、もしかしたら他の場所にも同じテーマで活動している人々がいるかもしれません。そこにデジタルを活用しない手はないと思います。

台湾でもアナログなロビー活動は行われていますが、それのアップデート版だともいえる市民参加型の公共政策プラットフォーム「Join」がかなりうまく機能するようになっています。アナログとデジタル、両者はお互いを排除し合うものではなく、お互いが苦手な部分をフォローし合い、支え合って共存することができます。

市民参加型の公共政策プラットフォーム「Join」

「Join」は、台湾の国家発展に関する政策を担う政府組織「国家発展委員会」が2015年に設立し、今でも運営されているデジタルプラットフォームです。

このプラットフォーム「Join」及び、もう一つの法規討論プラットフォーム「vTaiwan」の設立に際しては、前大臣のジャクリーン・ツァイさんが重要な役割を果たされており(詳しくはこちらのnote参照)、その際にジャクリーンさんは、「ひまわり学生運動」で活躍したオードリー・タンさんを“リバースメンター(若者がベテランにアドバイスを行うという概念)”という形で、外部コンサルタントに起用されました。

プラットフォーム「Join」は、選挙権を持たない18歳以下の若者や、私のように台湾で暮らしていても選挙権を持たない外国人であっても、メールアドレスと台湾の電話番号さえあれば政策に対する意見を投稿することができます。

投稿された意見に対して 60日以内に5000人以上の賛同が集まれば、政府の担当者は何かしらの回答をすることになっています(この約束を取り付けたのはトップダウンが得意なジャクリーンさんの手腕によるものだと聞いています)。

オードリー・タンさんの言葉

興味深いことに、この「Join」で最もアクティブなのが 15歳前後と65歳前後です。彼らは比較的時間に余裕があるだけでなく、社会に対する意識が高いことが見てとれます。

市民参加で前進する社会

女子高校生の呼びかけで脱プラスチックが前進

台湾では2019年の7月から、大型チェーン店のイートインにおけるプラスチックストローの使用が禁止されていますが、それもこの「Join」に寄せられた 16歳の女子高校生からの意見がきっかけでした。彼女は台湾のタピオカミルクティーが世界的に有名でありながら、そのためにプラスチックストローが大量に消費され、環境に悪い影響を与えることに警笛を鳴らしたのです。

私自身も何度か「Join」で他の方の意見に賛同したことがあります。

賛同する時にはコメントやコメントやリンクを付けることもできるので、同じテーマに関心を持つお互いが連帯して社会課題や問題に向き合うことができます。

「Join」の実績

雑誌『ニューズウィーク日本版』の取材で「国家発展委員会」にこの「Join」の実績について問い合わせたところ、このような回答をいただきました。

公募提案の総数は 17,000 件(17,239 件)を超え、合計 8,925 件の提案が提出され、そのうち 322 件がオンラインでの一般投票 5,000 以上を獲得して採択されました。 そのうち実際に国の政策として採択されたのが159件、成案採択率は49.3%です。

(※「Join」が設立されてから、取材回答日の2023年12月20日までの数字)

過去5年間で「Join」への累計訪問者数は5,227万人に達し、年間平均訪問者数は1,000万人以上(訳注:台湾の人口は2,300万人)、1日あたり約2万8,000人が訪問しています。

2023年12月20日時点での登録ユーザー数は129万人で、過去2年間の「Join」に対するユーザーの満足度は 88%以上に達しています。

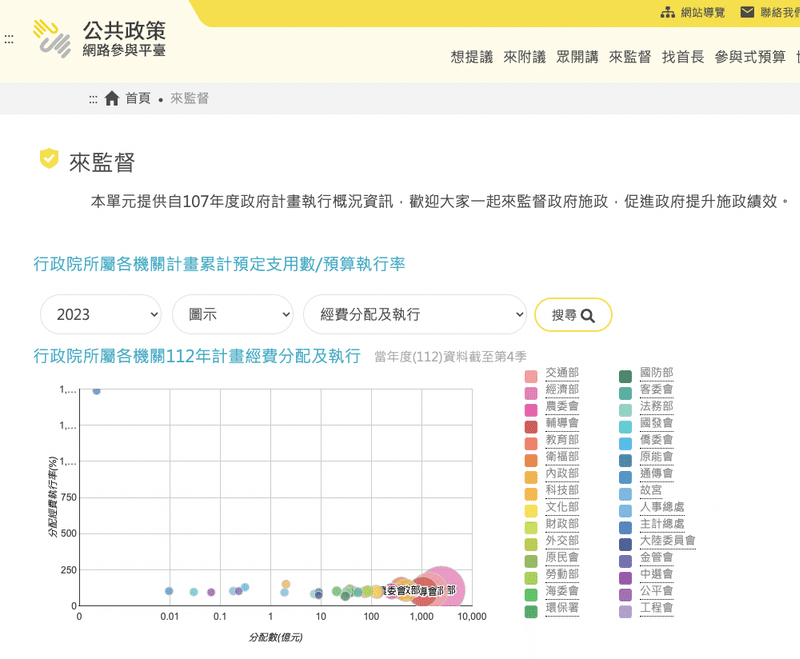

市民が政府を監督する

https://join.gov.tw/acts/index

「Join」には市民からの提案の他にも、政府が進めるすべての政策について、予算や進度といった情報を公開する機能もあり、随時更新されていす。国民は投票によって政治を任せた後にも、政策がしっかり実行に移されるかを監督することができるのです。

「デジタル民主主義」のポイント

オードリー・タンさんを始めとする台湾が実行している「デジタル民主主義」のポイントをいくつか過去の書籍から抜粋してみます。

市民たちが成功体験を積むこと。投票権がない人でも意見を反映できる仕組みをたくさん作ること

オードリー・タンさんの言葉

選挙において、「自分が票を入れたことが有効である」と、有権者が感じることはとても大切ですね。

それと同じくらい大切なのが、投票権がない人でも意見を反映させられるような仕組みをたくさん作っていくことではないでしょうか。難易度の高い議題についての投票だけでなく、簡単な議題も用意することで、皆が参加しやすいようにハードルを下げることも大切です。頻繁に自らの票を投じるような習慣を作ることです。

私は、台湾の民主主義をより深めていきたいと考えています。

4年に一度の選挙は、選挙権を持つ市民が一人当たり3ビットの情報をアップロードするようなものです。現代は選挙権の有無にかかわらず、誰もが毎日何メガバイトもの情報をやりとりしている時代です。その時代に合わせたアップデートが必要ですよね。そうでないと、皆が社会は自分たちが創るものだという実感を持てなくなってしまうでしょう。

デジタルで実現するインクルーシブな社会

オードリー・タンさんの言葉

私が政府の中で、誰も取り残さない「インクルーシブ(inclusive、包括的)な社会」を実現するために行っていることについてお話ししましょう。

先ほどお話ししたような年齢による選挙権の有無の他にも、さまざまな要因で社会参加の機会を奪われてしまっている人々がいます。

台湾の伝統的な公務は漢字や中国語ベースで成り立っています。ところが、台湾は多民族国家ですから、政府が認めるだけで 20もの言語が存在していますし、海外からの移民数も年々増加しています。つまり、このままでは母語が中国語ではない方々を取り残してしまっていることになります。

そんな時に力を発揮してくれるのが、デジタルの「アーカイブ」という特性です。

議事録をインターネット上にアーカイブしておけば、母語が中国語ではない人でも、後から都合のよい時にゆっくり読むことができます。キーワードによる検索もできますね。また、「声が小さい人の意見もフラットに見えるようになる」という特性もあります。会議などの現場でうまく意見が伝えられない人も、プラットフォーム上であれば、翻訳ソフトを使うなどして自分のペースで内容を確認することができますし、意見を言う時にも、ゆっくり文字を打つことができます。

また、デジタルを活用すれば、これまでリアルの会議では難しかった遠隔地や山岳地などで暮らす人々も参加しやすくなるといったメリットがあります。台湾では、5G(高速大容量、低遅延、同時多数接続などを特徴とする第5世代移動通信システム)の通信基地の設置を山岳地や離島から行っています。

オープンガバメント

オードリー・タンさんの言葉

「オープンガバメント」は4段階に分けられます。

1段階目は政府の資料やデータを開放する「オープンデータ」、2段階目は開放された後に何か意見がないか問いかける「市民参加」、3段階目がそれらに政府が回答する「説明責任」、そして4段階目が〝3段階目で誰かのことを忘れていないか〞を探す「インクルージョン」です。

ハッカー精神

オードリー・タンさんの言葉

アメリカの有名なプログラマーであるエリック・レイモンドが説いている「ハッカーにとって大切な5つの心得」

①この世界には、非常に多くの面白い問題が私たちを待っている。

②あなたが一つの問題を解決した後、他の人が同じような問題で時間を無駄に使うことのないよう、自分が思いついた解決方法をシェアしよう。

③単調でつまらないことは、人類がやるべきではない。機械を使って自動化しよう。

④私たちは自由とオープンデータを追求する。どんな権威主義にも抵抗する。

⑤自らの知恵を差し出し、勤勉に鍛錬することで絶えず学習する。

このハッカー文化の基本的な考え方は、私個人の信念でもあります。入閣をきっかけに政府側に入ってから、私は少しずつこのハッカー文化のDNAを私たちの日常の行政の仕事に取り込むことで、公務員組織の文化を変えていきたいと思ってきました。

詳しくはぜひ書籍をご覧ください

デジタル民主主義について書いた本『まだ誰も見たことのない「未来」の話をしよう (SB新書) 』

ソーシャルイノベーションについて書いた本『オードリー・タンの思考 IQよりも大切なこと(ブックマン社)』

こちらでいただいたサポートは、次にもっと良い取材をして、その情報が必要な誰かの役に立つ良い記事を書くために使わせていただきます。