★神宝展★京都秦氏『松尾大社展-みやこの西の守護神-』9割が初公開の神宝展/京都文化博物館

平安京遷都より前に鎮座する古社で秦氏が建立した。祭神は上賀茂神社の父説もある「大山咋神(オオヤマクイノカミ)」と宗像三女神の1柱「市杵島姫命(イチキシマヒメノミコト)」。また、二十二社制の1つで、四条通の西側を守護する古社でもある。清少納言は『枕草子』で、八百万の神々の筆頭に「神は松の尾」と記している。

全国に名の通った「酒の神」であり、酒1グランプリの聖地で、源頼朝、徳川家康、豊臣秀吉、織田信長、足利尊氏などの権力者も崇敬したことがわかる数々の朱印状、神像が公開された!!

+200の前売りで、1100円で売っていたクリアスタンド付チケットで観た。や、安い!!

変更履歴

はじめに:私の「松尾大社」NOTE

神宝展に行った後に松尾大社に行く方は、私のNOTEを見ながら行くとよいかと。嵐山にも境外摂社・末社がありますし、松尾大社に行くなら月読神社は必須です!!

▼公式HP/X

9割の展示品が初公開!! お酒の神様の本当のところ京都市西京区に鎮座する松尾大社(まつのおたいしゃ)初めての神宝展です。松尾大社は渡来氏族である秦氏が創建に関わった神社で、平安京遷都以後は都の守護神のひとつとして崇められました。市内にも多くの氏子を持ち、酒・醸造の神として全国の酒造会社の崇敬もあつめています。わが国最古級の神像彫刻として国の重要文化財に指定されている御神像や、初公開となる源頼朝や織田信長ら中世の古文書をはじめ、祭礼や酒神としての歴史、酒造りについて史資料を集め展観します。

▼博物館

京都府京都文化博物館

▼動画紹介(リンク)

【番組紹介】

— 松尾大社展ーみやこの西の守護神【公式】 (@GuardianShrineW) May 5, 2024

\朝日新聞ポッドキャスト🎧/

清少納言、源頼朝、織田信長…ビッグネームたちが認めた存在感 京都の西を守る神 #1502

岩田康彦・松尾大社権禰宜、佐藤稜介・京都文化博物館学芸員出演、松尾大社⛩️にて収録#松尾大社展#京都非公開文化財特別公開

https://t.co/qtR4DDuxvH

↑Xは上で非X(HP)は↓です。

▼ニュース/メディアメモ

▼見どころ

初公開資料を9割含む108件が展示

祭礼や酒にまつわる松尾大社の歴史と文化を紹介

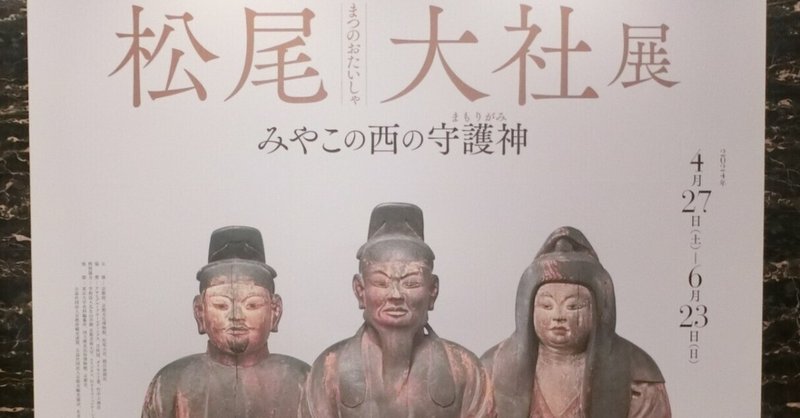

日本最古級の神像彫刻の三神像である「男神像(老年)@重文」「男神像(壮年)@重文」「女神像@重文」

神仏習合の影響を受けて作られた神像は、最古級の神像彫刻として国の重要文化財に指定されている

京都ツウは知っている松尾大社摂社・末社の神像も展示されていた

源頼朝、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康とそれ以降の将軍の朱印状など、権力者の権威でもあったことが分かる

織田信長が神主らに「領地を確約するので神事などに専念せよ」と命じた公文書には、信長が2年間だけ使い、ほとんど残っていない、2匹の龍をあしらった丸い朱印があった

平安京は秦氏の尽力がなかったら完成しなかったともいわれ、朝廷や幕府と関わりが深く、火災などの被害が少なかったこともあって、歴史的な資料が2000点以上残されている

昔の境内図などから松尾大社にも神宮寺があったようだ

清少納言オススメは、石清水八幡宮(私のNOTE)、大原野神社(私のNOTE)、春日大社(私のNOTE)、平野神社(私のNOTE)、下鴨神社・上賀茂神社(私のNOTE・私のNOTE)、伏見稲荷大社(私のNOTE)となっている

グッズとしては、最近仏像展でお馴染みの『三神像アクリルスタンド』『松尾大社展オリジナルお猪口』『「神様の御用人」コラボグッズ』『御酒印帳』などがある

松尾大社の神宝は大学で保管・調査されWeb公開されている。

▼私の感想

▽第4章 信仰の顕在

最後のゾーンだがこちらから書きたい。その前に公式HPにも写真がありますね。

\🎊#松尾大社展 本日、開幕⛩️✨/

— 松尾大社展ーみやこの西の守護神【公式】 (@GuardianShrineW) April 27, 2024

開館前には、お客様の列ができていました!

みなさま、お待たせいたしました~ pic.twitter.com/7jOHn0tLad

→神像:男神像(老年)@重文、男神像(壮年)@重文、女神像@重文

平安時代前期に作られたと考えられる男神像(老年)、男神像(壮年)、女神像はそれぞれ大山咋神、その御子神、市杵島姫命に比定されている。

/

— 松尾大社展ーみやこの西の守護神【公式】 (@GuardianShrineW) April 23, 2024

開幕まであと4日‼️

\

無事に、御神像が鎮座されました。

閉幕までは当館に出張中です! pic.twitter.com/CWDKFTtvKv

859年より前の平安時代前期の作なんだそうな

元々は松尾大社の南側にあった神宮寺に安置されていたことが分かっている(今でも石仏がある理由が分かった!!)

昔は奈良・薬師寺(私のNOTE)の神像@国宝、大阪・道明寺(私のNOTE)の十一面観音立像@国宝の技術にちかいことから同年代とされていたようだ

近年、神宮寺の創建年代から、より古い説が出ているとか・・・

熊野那智大社(私のNOTE)の神像@国宝相当の良さがある!!

(若山那智大社の神像は和歌山県立美術館などで良く公開されるので要注目。)いずれも針葉樹の一木で、同木からできているとする

このクラスの神像・仏像を作ると大木が必要である。理由は中央部は割れるので外側の木で造る必要があるため

三神像は男神像(老年)以外はヒビ割れがあるので、中央部分も利用したのかもしれない

中央部を使ったということは倒れた御神木をリユースしたのかもしれない

【みどころ作品】

— 松尾大社展ーみやこの西の守護神【公式】 (@GuardianShrineW) April 22, 2024

\威厳ある松尾の猛霊/

松尾大社の三神像(重要文化財)の男神像(老年)は平安時代・9世紀作で、日本最古級の御神像。男神像の持つ笏が落ちる度、朝廷では占いを行い、捧げものをしたと伝わります。ご祭神の大山咋神(おおやまぐいのかみ)の像とも、松尾神とも言われます。 pic.twitter.com/knOipAkrj5

男神像(老年)@重文について

口髭と顎髭があり風格があり中央にある

1132年には松尾大社境内の神宮寺に安置されていたことは分かっている

その後、明治あたりには損傷しており修復部分があるようだ

(国宝にならないのはこの補正かな・・・)松尾大社主祭神「オオヤマグイ」とする歴史が長かっただが、いまでは秦氏の氏神「松尾神」とする

(って、松尾神=オオヤマグイではない??)

【みどころ作品】

— 松尾大社展ーみやこの西の守護神【公式】 (@GuardianShrineW) April 24, 2024

\松尾の神の御子神さま/

松尾大社の三神像(重要文化財)の男神像(壮年)は平安時代・9世紀作で、日本最古級の御神像。もう1体の男神像(老年)と比べ、ふくよかな頰で、若々しい風貌に表されています。月読神や文徳天皇にあてる説や、松尾神の御子神とする説もあります。 pic.twitter.com/Fk6LwUOd2A

男神像(壮年)@重文について

良く見ると老年と同じく短くて薄いが口髭と顎髭があるが、ふっくらした顔立ちからも若いので息子としているようだ

前述の老年が秦氏の氏神「松尾神」とするなら、誰だろうか??

→秦氏の氏社・伏見稲荷大社?賀茂氏??昔から、ツクヨミ説、文徳天皇説とあったが、今では「男神像(老年)」の御子神としている

女神像@重文について

【みどころ作品】

— 松尾大社展ーみやこの西の守護神【公式】 (@GuardianShrineW) April 21, 2024

\日本最古級の姫神さま/

松尾大社の女神像(重要文化財)は平安時代・9世紀作で、日本最古級の御神像です。豊かな髪にふっくらしたお顔。おごそかさと人間らしさを兼ね備えた平安のビーナス。御祭神の市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)だとも、外来の姫神だとも言われます。 pic.twitter.com/U0YluxlLWz

三神像の女神像は作家・白洲正子氏もお好きだったそうな

何か知らないが学生時代に学んだ、平安美人風味に感じた

正対すると少し右に顔が向いているのが面白い。もしかしたら仏像の三尊形式でいうと脇侍で、拝む方向を向いているのかも

男神像(老年)がオオヤマグイなら、イチキシマヒメだ!とするときもあったが、今では松尾神の外来神としての姫神とも

「男神像(老年)」と「男神像(壮年)」が謎解きだった。本展では親子となっているが、妻は若い時と大人の時で、分かりやすく言うと「聖徳太子2才像」と「聖徳太子16才像」という関係だと思って観ていたようだ。

老年は「オオヤマグイ」なら、壮年は息子ならば「賀茂別雷大神@上賀茂神社」かもとか妄想してみた。

補足:

スサノオ

↓

大年神 or 天夷鳥命祭神

↓ ↓下鴨神社主祭神💛伊賀古夜姫命

オオヤマグイ💛タマヨリヒメ@下鴨神社

↓上賀茂神社

・日吉大社の山王祭:大山咋神と鴨玉依姫の間に別雷が生まれるという祭事がある(古事記では「松尾大社=日吉大社=オオヤマグイ」)

・秦氏の伏見稲荷大社にも、賀茂氏の姫が祀られている

→神像:月読神社@松尾大社境外摂社・末社「女神像」

12世紀の平安時代作で前述の松尾大社の神像より小さいが、後述の松尾大社の摂社・末社よりも大きいのは、松尾大社と大事な関係だからだろう。京都の「桂」は月読神社から来ている名称である。

アマテラスとスサノオとツクヨミを三貴神と言い、もっとも尊い神様なのだが、マイナーなのがツクヨミである。女神と思っていたら男神で描かれたりもするのだが、松尾大社境外摂社「月読神社」の神像は女神だった!!

【みどころ作品】

— 松尾大社展ーみやこの西の守護神【公式】 (@GuardianShrineW) April 25, 2024

\月読社に伝わった女神像/

松尾大社には重文の三神像のほか、摂社や末社に安置された神像群も伝わっています。これらのうち、本展では5体のご神像もご覧いただけます。写真は摂社の月読神社におられた女神像。平安時代12世紀の作で、華やかな彩色や截金文様の衣がみどころです。 pic.twitter.com/QhhljhRB9I

彩色が一番残っており、切金模様も残っている

クス材の一木造り

本展示会にもあった古図では、今よりも境内が大きく、社殿が多かったように見えたのは、さすが延喜式にも載った式年社だなという感想

本神像によく似ている女神像が、秦氏の氏寺・広隆寺の大酒神社(私のNOTE)にあるとのこと

1741年、月読神社禰宜である秦種愷が修理したとしている

同時期に月読神社に太子社が復興したよう

他の神像と比較して仏像に近い雰囲気を持つ

そして年に1度御開帳される広隆寺宝物館の薬師如来立像を思い出したのは私だけか??左手に宝珠を持っていたのではないか??

私のNOTEは次の通り。

→神像:櫟谷宗像神社@松尾大社境外摂社「女神像」×2

12世紀の平安時代作。

みなさんご存じの嵐山に鎮座します。秦氏は京都・亀岡から暴れ川だったのを治水をしています。その治水のおかげで「保津川下り」も出来るのだろうと思っているし、観光地・嵐山があると思っている。

女神像①について

2011年、平安時代の木造神像17体が見つかる

松尾大社の摂社・末社に安置されていたもの

前述の「月読神社」の女神像に近い気がした

前述の女神像とは逆に首を傾けているのは、仏像の三尊形式の脇侍の役割かも

嵐山・渡月橋を向いていると解釈しているよう。理由は、櫟谷宗像神社の鎮座場所と渡月橋の関係からとする

ケヤキの一木造りなので、冒頭の三神像とは違う具材となる

櫟谷宗像神社は、古図では分かれており、櫟谷社は奥津島姫命、宗像社は市杵島姫命を祀っていた

(宗像三女神なので本当は三社あったとか発見されないのかな~)

女神像②について

1143年に造立したと墨書が残っていた

墨書から松尾大社神主・秦頼親が願主

秦頼親は1127年に神主になり、一切経にも関係しているガチの神仏習合時代の人物であろう

丹波王国にある荘園にもこの人物の存在が分かっているようだ

天台宗にも近い存在で、一切経の競合作業で、延暦寺や三井寺伴繋がりがある

延暦寺(私のNOTE)と三井寺(私のNOTE)は滋賀の大津にあり、少し行けば、松尾大社の主祭神と同神を祀る日吉大社(私のNOTE)がある。って、比叡山延暦寺と日吉大社は神仏分離令までは1つだったので、やはり、ここと関係は深かったのだろう。日吉大社に行くと賀茂氏と秦氏を祀る摂社・末社があるし。

→神像:衣手社@松尾大社境外摂社「男神像」

12世紀の平安時代作。

松尾祭りのお旅所ですね

パッと見て怖さを感じ、荒魂にも見えた

→神像:松尾大社「僧形神像」

12世紀の平安時代作

保存状態は良くないが、ここだけ神道の神像ではなく、神仏習合像だと思ってしまった

前述の通り三井寺と関係が深く、円珍関係じゃないかと説明があった(記憶があるが自信なし)

→松尾社一切経

1993年、京都市上京区の妙蓮寺から大量の松尾大社一切経が見つかった。その数なんと3000点!!法然院(私のNOTE)に10巻、京都国立博物館に1巻などが存在していたが、一気に見つかる・・・・・。江戸時代に嶋田氏が妙蓮寺に寄進したようだ。しかし、この手の話でいつも思うのは、何百年も目にすることなく突如、世の中に出てくるのが、本当にすごいなと思う。屋根裏に仏像ありました!とか。。

1854年、松尾大社でもアングロサクソンの脅威からくる国策などで、神宮寺が下火になったようだ。広隆寺や園城寺こと三井寺の僧が行っていた「法華八講」など縮小されている。この時に松尾大社の一切経の一部は法然院、嶋田氏に渡ったようだ。

一切経は仏教経典で、空海あたりの一切経は5390巻からなる

松尾大社一切経は、松尾大社神主の秦一族のもので、一番古いのは1115年のもの

その後、代々、受け継ぎ・校合作業で50年ほどかけて完成した模様

繰り返しになるが天台宗・比叡山の文字も見えることから、繋がりは強かったことを確信する

詳細は「松尾社一切経(PDF)」や、「文化遺産オンライン」、「松尾社一切経の書写-平安時代後期の写本一切経の書写について-」をどうぞ!。

▽第1章:名所としての松尾大社

印象深いものを記す。

→8.京名所絵巻

洛中ではなく、洛外の名所の絵巻。上巻は、宇治・平等院、伏見稲荷大社(私のNOTE)、東福寺(私のNOTE)から清水寺(私のNOTE)、八坂神社(私のNOTE)、知恩院(私のNOTE)、銀閣寺(私のNOTE)、下鴨神社(私のNOTE)となっている。下巻は、上賀茂神社(私のNOTE)、大徳寺(私のNOTE)、金閣寺(私のNOTE)、北野天満宮(私のNOTE)、嵐山(私のNOTE)・天龍寺(私のNOTE)、松尾大社、最後は西山(私のNOTE)になっている。公式Xでは松尾大社の部分が紹介されていますね。

【みどころ作品】

— 松尾大社展ーみやこの西の守護神【公式】 (@GuardianShrineW) April 30, 2024

\18世紀の松尾社の風景/

江戸時代18世紀の洛外の名所旧跡を描いた《京名所絵巻》より、#松尾大社 の風景です。鳥居、楼門、拝殿、本殿と続く境内の配置や、背後の山のたたずまいは現在の松尾大社と同じですね。参拝の人々が行き交う様子も同じ。1300年崇敬される京の名所です。 pic.twitter.com/0udEh2v66K

→11.松尾大社の摂社・末社・神宮寺一覧

1645年のもので神宮寺があったのが面白い

今でも残る境内摂社・末社、境外摂社・末社が記されている

明治になると神宮寺などが無くなるので非常に重要なものだと思う

秦氏の氏寺・広隆寺(私のNOTE)境内にあった「大酒神社」が明記されていた

紅葉の名所「光明寺(私のNOTE)」もあり、松尾大社管轄だったのかな??

岡山の吉備津彦神社・吉備津神社と思わせる吉備社が2社ある・・・どういう繋がり??

「小倉神社」も記されているのだが、京都の南にある大山崎町の小倉神社なら、とてつもない境内の広さだなと・・

あと神功皇后を匂わせる社名など面白い

→13.造酒之神ト云う所謂書

古事記や出雲国風土記の通り、スサノオは八岐大蛇に酒を飲ませて勝つのだが、松尾伸が酒の技術を継承したとする。

出雲にある松尾神社も酒の神で濁酒を造ることを許されている数少ない神社でもある。

→17.酒銘屏風

写真OKゾーンでした。

▽第2章:天下人と松尾大社

印象深いものを記す。

朱印状祭りだった。徳川家康・秀忠・家光・家綱・綱吉・吉宗・家重など。そして、立派で高そうな御朱印箱である。

豊臣秀吉の御朱印状は、933石を松尾社に遣わすので、祭祀を絶やさないようにと記している。

織田信長の朱印状は次のXを参照ください。超レアな双龍の印で、2年間だけ使われ、数が少ないものなんだそうな。

京都 松尾大社 信長ゆかりの古文書など初公開

— NHK京都 (@nhk_kyoto) April 26, 2024

信長が松尾大社の領地を認めたうえで、社殿を修理し神事を行うよう命じた書で、押された「天下布武印」は、2匹の龍が文字を取り囲む珍しいものだということですhttps://t.co/oqc96GfoSt pic.twitter.com/f3ReO6coPx

/

— 松尾大社展ーみやこの西の守護神【公式】 (@GuardianShrineW) May 1, 2024

天下人🏯と松尾大社⛩️

\

本展第2章には、#織田信長 や #豊臣秀吉、#足利尊氏 に #徳川将軍 と、歴代権力者の発した書状がずらりと並び壮観です✨

これら書状は、保存状態もよく、#松尾大社 の代々神主を務めた家に大切に伝えられてきました。

葵の御紋の漆箱も👀#松尾大社展#京都文化博物館 pic.twitter.com/VL7Sdmb4N0

あと細川藤孝こと幽斎のもあった!!お殿様と呼ばれた細川元首相は末裔ですね。ちょっと脱線。

元に戻します。

あと、足利尊氏の祈祷命令など、様々な権力者からの御朱印があり、天皇からもあることから、松尾大社の凄さが分かる。

源頼朝:https://www.asahi.com/articles/photo/AS20240426002653.html?iref=pc_photo_gallery_5

豊臣秀吉:https://www.asahi.com/articles/photo/AS20240426002658.html?iref=pc_photo_gallery_prev_arrow

徳川家康:https://www.asahi.com/articles/photo/AS20240426002654.html?iref=pc_photo_gallery_8

徳川家の御朱印状は以下で見れますよ。

/

— 松尾大社展ーみやこの西の守護神【公式】 (@GuardianShrineW) May 1, 2024

天下人🏯と松尾大社⛩️

\

本展第2章には、#織田信長 や #豊臣秀吉、#足利尊氏 に #徳川将軍 と、歴代権力者の発した書状がずらりと並び壮観です✨

これら書状は、保存状態もよく、#松尾大社 の代々神主を務めた家に大切に伝えられてきました。

葵の御紋の漆箱も👀#松尾大社展#京都文化博物館 pic.twitter.com/VL7Sdmb4N0

▽第3章:所領と神事

印象深いものを記す。

→50.山城国松尾神社近郷絵図

鎌倉末期のものとされ、磐座と境内には三重塔がある!ここにも神宮寺があったということですね。さて、ここの仏像はいずこへ??広隆寺にも流れていそうだけど。

→51.山城国桂川用水指図案@国宝

近くで発生した水争いの裁判資料で室町幕府に提出した図。。落書きかと思った・・・。国宝だったんだ・・・(^-^;

ここから、訴状系のネタ展示物が続くので書くのはスキップ。ただ、妻は楽しかったようで、アチコチで揉めているなあ~とのこと。あの苔寺(私のNOTE)とも争ったようだ。

翌日、秘仏公開だった伏見区の常念寺(1週間以内に公開する私のNOTE)に見仏しに行った。確かに水による争いはあった話を聞けた。

▼オマケ

松尾大社の古書や資料がWebに挙がっていると説明されたいた! どうぞ。

→神像の神社仏閣

今後公開するNOTEです。公開されるまでは他力本願。

私のNOTEは次の通り。

▼過去の関係・類似展:なし

▼旅行記

京都ツウしか知らない場所!京都の藤/藤原道真💛明子の家/淀君念持仏/松尾大社展へ!◆京都伏見山科⑧中京⑪|やんまあ@旅行記 (note.com)

--------------------------

#神宝展

#京都

#秦氏

#松尾大社展 -みやこの西の守護神-

#京都文化博物館

#二十二社制

#松尾大社

#源頼朝

#織田信長

#豊臣秀吉

#徳川家康

#清少納言

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#旅行記

#やんまあ神社仏閣

#仏像

#旅のフォトアルバム

#わたしの旅行記

#一度は行きたいあの場所

#人文学

#京都

#京都市右京区

#京都旅行

#京都ツウシリーズ

#京都右京シリーズ

#阪急嵐山線シリーズ

#阪急嵐山線

#二十二社

#勅祭社

#国宝

#秦

#記紀

#古事記

#日本書紀

#旅行・おでかけ

#京都神社仏閣シリーズ

#佐々木酒造

#松尾大社展

#京都文化博物館

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?