【告知】京都のお宿がギャラリーに

タサキの70周年イベントについて書いた先日のnote。スニーカーやメガネと真珠のコラボレーションに見られる意外な取り合わせはエルザ・スキャパレッリを想起させた。

その取り合わせの意外性は、このところわたしが執心しているシュルレアリスムに通じる。もっと言えば、デペイズマン。デペイズマンはシュルレアリスム絵画のアプローチで、実際にはありえないものを画面内に共存させるというもの。ルネ・マグリットの作品などが典型的だ。

ありえない物の共存。ありえなさ故の違和感。その違和感から導かれる哲学的な気づきがシュルレアリスムの新しさだった。

今ちょうど「デ・キリコ展」が東京都美術館でおこなわれているけれど、デペイズマンはジョルジョ・デ・キリコの形而上絵画にも共通する(はやく感想をnoteにまとめておかないと!)。

デペイズマン系のシュルレアリスム具象絵画は、そんな視点についての問題提起をわかりやすいかたちで見せてくれる。しかし、そのわかりやすさはしばしば露悪的な“ありえなさ”になってはこなかったか。そんなことをときどき考える。

ではどうすれば良い?ありえそうでありえなさそうな絶妙な取り合わせは?気づくこともあれば気づかないこともある?

ありえなさそうにみえる物ががありえてしまう世界とは?わたしたちの常識ではなさそうなものがあると考えるのは、仮定であっても高次元の視点が必要だ。メルカトル図法の地図での最短距離が地球儀上では遠回りだったみたいな、そんな感覚に近いか。

違和感を覚えるまでもない、共存しているモチーフの裏に、超越的で普遍的ななにかを表現できないだろうか。言わないと伝わらないことかもしれないけれど、否、言ったところで伝わるとは限らないけど、わたしが表現したいのはそんな絵画だったように思う。

◆

露悪的な違和感を与えない、それでもどこかにメタな視点を潜ませた具象絵画。5年前に描いた油絵《早春の石山寺》は、じつはそれを意識したものだった。

わたしはそれから海外のアートフェアに2回ほど出品し、2021年の冬には国内でもオイルパステル画の個展を開催した。

近年、幅広い表現形式の現代美術に対応するためか、ギャラリーではいわゆるホワイトキューブと呼ばれる真っ白で何もない空間が展示空間として好まれている。たしかに、ホワイトキューブならまわりに影響されず作品自体に注目してもらうには理想的な展示空間だろう。

しかし、作品と展示空間との調和や、違和感も含めた相互作用も、ある種の作品にはあっても良いのではないか、むしろそれが新たな魅力になるのではないか、とも思う。

展示空間と作品のあいだの相互作用は、ときにお互いを引き立て、ときに違和感をうむ。違和感をうむ場合でも、それはデペイズマン的な意義があるんじゃないか・・・と、そんな気がして、わたしは逆にホワイトキューブに物足りなさを覚えている。

現実世界にはさまざまな要素が常に関わり合っているのだから、リアリズム的な視点では、非ホワイトキューブはもっと展示空間として利用されでも良いのではないか。

先の個展会場はジュエリーを扱うサロンだったので(テーマが真珠ということで相性も良かった)、ホワイトキューブではなかった。次にどこかで展覧会をするのであれば、次もホワイトキューブではない会場が良いなと考えている。

◇

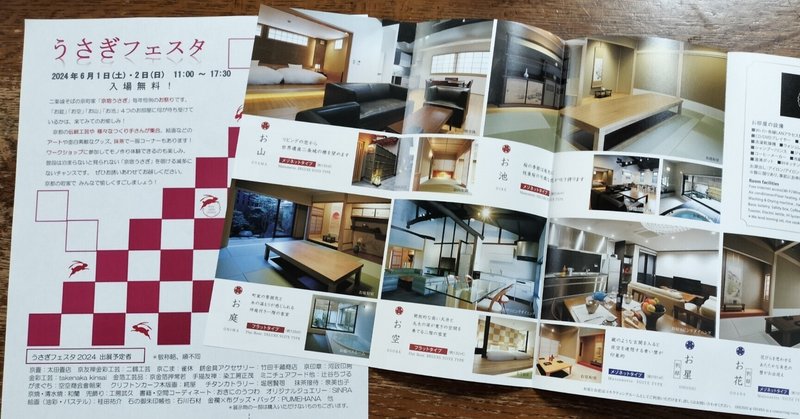

さて、来月はじめの6月1日・2日の週末に、京都の二条城の近くにある京町家「京宿うさぎ」さんを会場にした「うさぎフェスタ」が開催される。4つの客間を展示会場として、伝統工芸、絵画やクラフト作品などが展示され、さらにはワークショップも開かれる。

今回、縁あってわたしもこの「うさぎフェスタ」に参加させてもらえることになった。

先ほど言及した《早春の石山寺》にくわえて、オイルパステル画の小品をいくつか展示する予定。

会場は京町家だから、もちろんホワイトキューブではない。京町家の客室にわたしの油絵とオイルパステル画。まわりには工芸品やグッズなども展示される予定だ。素敵な調和がうまれるか、違和感を伴ったデペイズマンがうまれるか、それら両方か。

作品のなかのメタ的要素にくわえて、展示空間としての意外性と調和。じつはまだすべての作品が出来てはいないのだけど、自分でも楽しみにしている。

一度の週末だけの短期間ではあるけれど、都合のつくかた、関心のあるかたは、初夏の京都観光とあわせて、どうぞお越しください。わたしは期間中は会場にいる予定です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?