スキャパレリを日本に紹介した男・長澤 均(後編)

「千夜LAB」では、本の制作の裏側、ものづくりの秘密にも迫ります。今回は、『ショッキング・ピンクを生んだ女』のアートディレクター・長澤均さんにインタビューしました。後編は、スキャパレリとの出会いからファッション史のヴィジュアルアナロジーをたっぷりとお話くださいました。

▽長澤 均(ながさわ・ひとし)

1981年にカルチャー雑誌『papier colle』を創刊。同名のデザイン事務所を設立。川崎市市民ミュージアムをはじめ、多くの展覧会での図録・ポスターなどを制作。一方で28歳のときに『倒錯の都市ベルリン』というワイマール~ナチス時代までの文化史本の刊行。近著は『ポルノ・ムービーの映像美学: エディソンからアンドリュー・ブレイクまで 視線と扇情の文化史』(2016年 彩流社刊)」。翻訳監修した『ショッキング・ピンクを生んだ女』が千夜千冊1528夜に掲載。

( 前編 / 後編 )

BIBAとスキャパレリのアウトサイダーファッション

――『パスト・フューチュラマ』のあとはいよいよファッション関連の本を出されていますね。

長澤|『パスト・フューチュラマ』刊行から6年後の2006年に『BIBA スウィンギン・ロンドン1965-1974』を出しました。『パピエ・コレ』でもロンドンを特集しましたが、それ以降「サイケデリック」のことなどを調べていたときから「BIBA」というブランドのものは集めていたんです。

※BIBA:1964年、ファッションイラストレ-タ-出身のバーバラ・フラニッキ(Barbara Hulanicki )がメールオーダーで始めたブランドでロンドンのケンジントンに最初のショップ「ビバ(BIBA)」をオープンした。アール・デコ・プリント、フレア調のグラマラスなファッションで人気となる。

※スウィンギン・ロンドン(Swinging London):1960年代におけるファッション、音楽、映画、ナイトクラブなどにおけるロンドンのストリートカルチャー。ミニスカートやサイケデリック・アートなどに代表される。

まだ日本では誰も書いていなかったんですが、ちょうど海外でBIBAに関する本が出たので、それを参考にしながら、リサーチを進めていました。当時のロンドンのティーン誌を蒐集してきていたのでファッション写真のブランドのクレジットを全部読みながら、どこの服を着ているかを調べていく。かなりマニアックな作業でしたね。

✑ 長澤均によるBIBAに関する著作|左は『BIBA スウィンギン・ロンドン1965-1974』、右二つは『BIBAをつくった女 バーバラ・フラニッキ自伝』の原著と日本語版。

BIBAは最後にはアール・デコの大きなビルをまるまる買い取ったものの倒産してしまいますが、60年代後半から始まるアール・ヌーヴォー、アール・デコの再評価の先駆けになったショップ/ブランドでした。例えばオーブリ・ビアズリーの世紀末様式を取り入れたりしている。一方で、「マリークヮント(MARY QUANT)」がモダニズムで大きな力を持っていたけれども、それに対してBIBAをつくったバーバラ・フラニッキはまったく逆の方向を目指したんです。本ではBIBAについて先に触れてそこからロンドンのモダニズムファッションの誕生へと遡る構成にしました。モッズが登場し、ミニ・スカートが流行し、そこにサイケデリックの流行が入ってきて、ツイッギーの登場するなど、スウィンギング・ロンドンと世界中で評されるほど熱くなる時期があって、カウンター・カルチャー的な組織もでてくる。この流れをファッションを中心にしたカルチャー史として全容をかなり詳細に掘り下げました。その文脈的な構成がとても評価された本になりました。

じつはこの企画は売り込みで9社に断られ、10社目でやっと通ったんです。他の出版社では「BIBA」って言ってもなんだかわからない、ということだったんですが、版元となった「ブルースインターアクションズ」では、日本で「スウィンギン・ロンドン」に関する研究書がひとつも出ていないことに注目してくれました。結果的に4刷りまで増刷しました。2006年の2月に刊行したんですが、その直前にBIBAブランドの復活がアナウンスされて。バーバラ・フラニッキは関係していないのですが、ブランド名の権利を持っている会社が復活させました。ちょうど花柄などのロマンティック・ファッションが流行っていたから時期的にはぴったりだった。BIBAのメイクって、ゴスロリ系の元祖みたいなところがあったから、その点でも注目されたと思います。

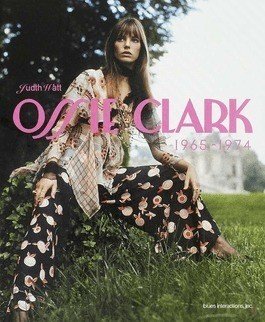

BIBAと同時期にオジー・クラークというデザイナーもロンドンで活躍していましたが、同じブルースインターアクションズで翻訳本を出すことになったんです。翻訳チェックをしてほしいということでファッション用語的な部分を書き直したりしました。僕個人としては、当時、オジーに関しては日本で一番詳しいという自信がありましたし(笑)。それで、監修的な立場として序文も書きました。

※オジー・クラーク(OSSIE CLARK):自身の名を冠したブランド「オジー クラーク」を創業。60年代後半から70年代前半のロンドンファッションを代表するブランドとなる。

✑ 『OSSIE CLARK ロマンティック・キングダム 1965-1974』(ブルース・インターアクションズ/現在はスペースシャワーネットワーク)

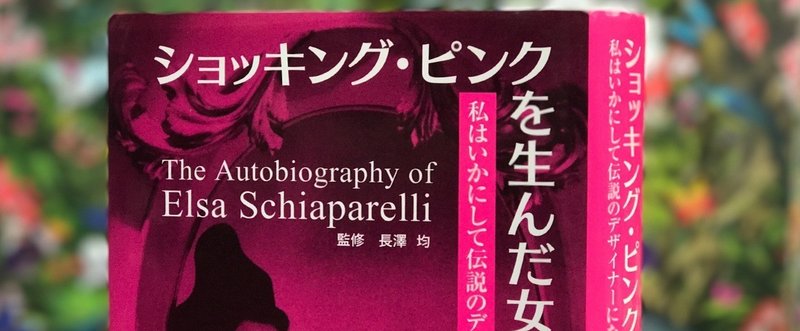

この流れでブルースインターアクションズが『BIBAをつくった女 バーバラ・フラニッキ自伝』と『ショッキング・ピンクを生んだ女 私はいかにして伝説のデザイナーになったか』の2つの版権を買いました。僕の友人が「BIBA」の方の翻訳を進めていたのですが、結局、翻訳そのものをかなり手伝うことになったんです。出来としてはとてもいい本になったので、そこでいよいよ「スキャパレリ」の本を監修することになったんです。

『ショッキングピンクを生んだ女』の誕生

✑ 『ショッキング・ピンクを生んだ女 私はいかにして伝説のデザイナーになったか』|原著と日本語版。

――都市論やデザイン史、カルチャー史を研究されていくなかで、もともとファッションがお好きだったということでファッション史方向に移行してゆくわけですね。

長澤|そもそも『ショッキング・ピンクを生んだ女』を出すずっと前に、僕は「ファッション・アウトサイダー」という論考を『STUDIO VOICE』に書いてスキャパレリも取り上げていました。しかし、その当時の日本でスキャパレリはほとんど評価されていませんでした。他にもルディー・ガーンライクという未来派のデザイナーなど、知られざるデザイナーたちを取りあげました。

※ルディー・ガーンライク(Rudi Gernreich]):ウィーン生まれの元ダンサーのアメリカ人デザイナー。1964年にトップレス(topless) 水着や下着を付けない薄手ブラウスのシースルー(see through)を発表して世界を驚かせた。

『ショッキング・ピンクを生んだ女』が出てからは、スキャパレリも日本で評価されて知られるようになりましたが、日本では圧倒的にココ・シャネルが人気で、スキャパレリは黙殺されていたのが事実です。僕はスキャップ派だったので、その頃からスキャパレリのことはものすごく調べていました。

この本をつくるときには、きちんと翻訳チームも用意して、僕が翻訳監修をしました。スキャパレリの文章は、やたらまどろっこしくて、大変な悪文なんです。翻訳のプロにお願いしても、読みにくい個所は残ったので、もう一度、原文に当たって自分で訳してみて「ここまでだったら変えてもいいかな」ということを何度もやりました。

最後の解説文はものすごく労力をかけました。ぜひ読んで下さい(笑)。例えば映画のコスチュームデザインをスキャパレリがやっていたことは、ほとんど知られていなかったんです。しかも彼女が衣裳担当をしたものは、ほとんどアンクレジットなんです。だから映画を見ても名前は出てこない。けれど、登場人物のファッションを見れば分かるんです。

『北ホテル』という映画の中で主人公の女性が着ている洋服に、カーブ状にジッパーが付いている。スキャパレリがオートクチュールの世界で初めて女性服にファスナーを取り入れたのが1935年、映画はそのジッパーを反映しているんです。「これはスキャップだ」と思って、いろいろな論文に当たりました。

※ 映画『北ホテル』|巨匠、マルセル・カルネ監督が1938年に製作したメロドラマ。パリの下町の北ホテルを舞台に庶民の哀歓をつづった名作。

スキャパレリの自伝は年代を書いてくれていなくて、思ったことを書いているだけなんです。「新聞にこんなことが出ていた」とスキャパレリが書いていたら、その新聞まですべて調べました。僕はあまり注釈を入れるのは好きではないから、ほとんど注釈は入れていませんが、本人の記憶違いもありますから、年代などについてはきちんと調べた上でつくりました。

表紙デザインに関しては事務所内でコンペをしました。数人の小さな事務所ですが、結局、僕の案が通ってしまいました。僕は女性的な感覚を持っているのかもしれませんね(笑)。

シュールリアリズムとスキャパレリ

――スキャパレリを最初に注目したきっかけは覚えていますか?

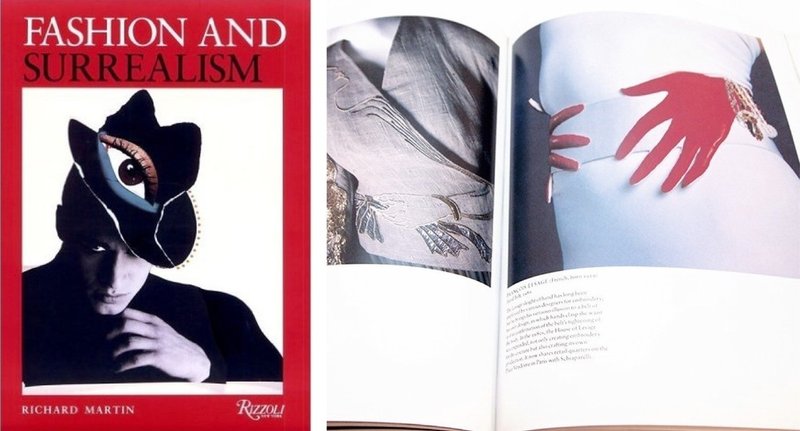

長澤|スキャパレリはシュルレアリズムとの関係ですね。『Fashion & surrealism』という本があって、89年に最初に出て、1回絶版になっているんですが、また復刊されています。僕は最初に出たときにニューヨークで買ってきました。シュルレアリズムにはあまり興味はないんですが、「ネオ・バロキズム」的なものは大好きなんです。ジャン・コクトー(912夜)も大好きでたくさんコレクションしていたんですが、こういう本を見ていると、良い意味でおかしい人たちがいっぱい出てきますよね(笑)。

✑ 『Fashion & Surrealism』Richard Martin

この中でスキャパレリを見つけてハマって、ここから調べ始めました。彼女の自伝は読んでいませんでしたが、ファッション史関係の資料を漁りました。自伝を翻訳することになった時に、担当編集者から日本でスキャパレリはどれだけ知名度があるかと聞かれて、「知名度としてはないけれども絶対にスキャパレリは日本で紹介しておくべきだ」と訴えて踏み切りました。評価としてはココ・シャネルよりもずっと低く言われているけれども再評価されるべきだと。そうしたら、今、スキャパレリがすごく再評価されるようになって、この前も三菱一号館美術館でパリオートクチュールの展覧会をやったとき、スキャパレリの作品が初めてたくさんきていて、みんなスキャップ大絶賛でしたよね。来ている人たちも「かわいい!」と言っていた。今までは本物を見る機会もなかった。やっと再評価されるようになりました。

裏話ですが、『ショッキング・ピンクを生んだ女』の表紙にも使っているホルスト・P・ホルストという写真家が鏡越しのスキャパレリを撮った写真がありますが、ココ・シャネルも同じような写真を撮っています。スキャップの写真を見て、シャネルが真似して撮ってもらっているんです。スキャップはそんなに美人ではないんだけれども、ホルストの写真は美人に写っているので、ココ・シャネルが嫉妬して、「私もあんなふうに美しく撮ってほしい」と懇願したんです。ホルストはココ・シャネルの強欲な感じに不愉快になって、シャネルの写真のほうは楕円の棺桶の中に入った女の死体のように撮っているんです。ホルストが意地悪をしているんです(笑)。

✑ ココ・シャネル(PHOTO:ホルスト・P・ホルスト)

『BIBAをつくった女』と『ショッキング・ピンクを生んだ女』の監修をして、自分のやりたい方向が決まったように思います。それまではデザイン史的なことをやっていましたが、僕は10代からファッションが好きで、自分で服を縫って作っていたりもしていたくらいファション好きだったので、本格的にファッション史の方に進むことになりました。

ファッション史を紡ぐイメージの系譜学

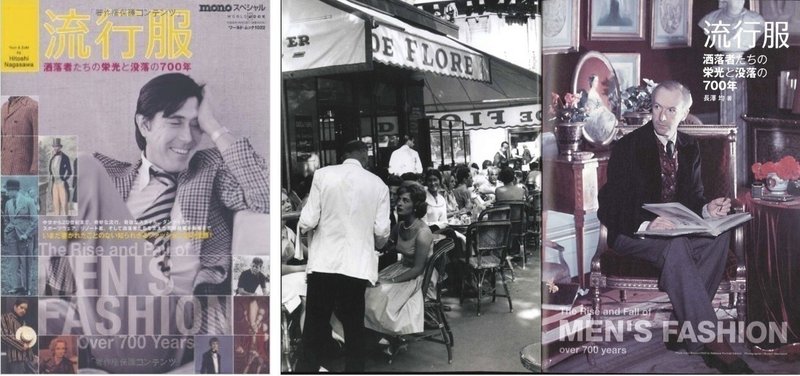

――長澤さんは『mono』のスペシャル号で『流行服 洒落者たちの栄光と没落の700年』というムックを出されていますね。

長澤|13世紀くらいから「流行=ファッション」という概念が現れるわけですが、当時の資料は少ないうえに、そもそも上流階級の衣服しか書かれていない。そもそもファッション史の本の記述はどれも似たり寄ったりなので、そこに書かれてないようなテーマでモードの歴史を追う。『流行服』はそれに挑戦した本です。資料もなくて誰も書いていないものをどうやって書けるのかとよく言われますが、あらゆる断片を必死に見つけてくるんです。

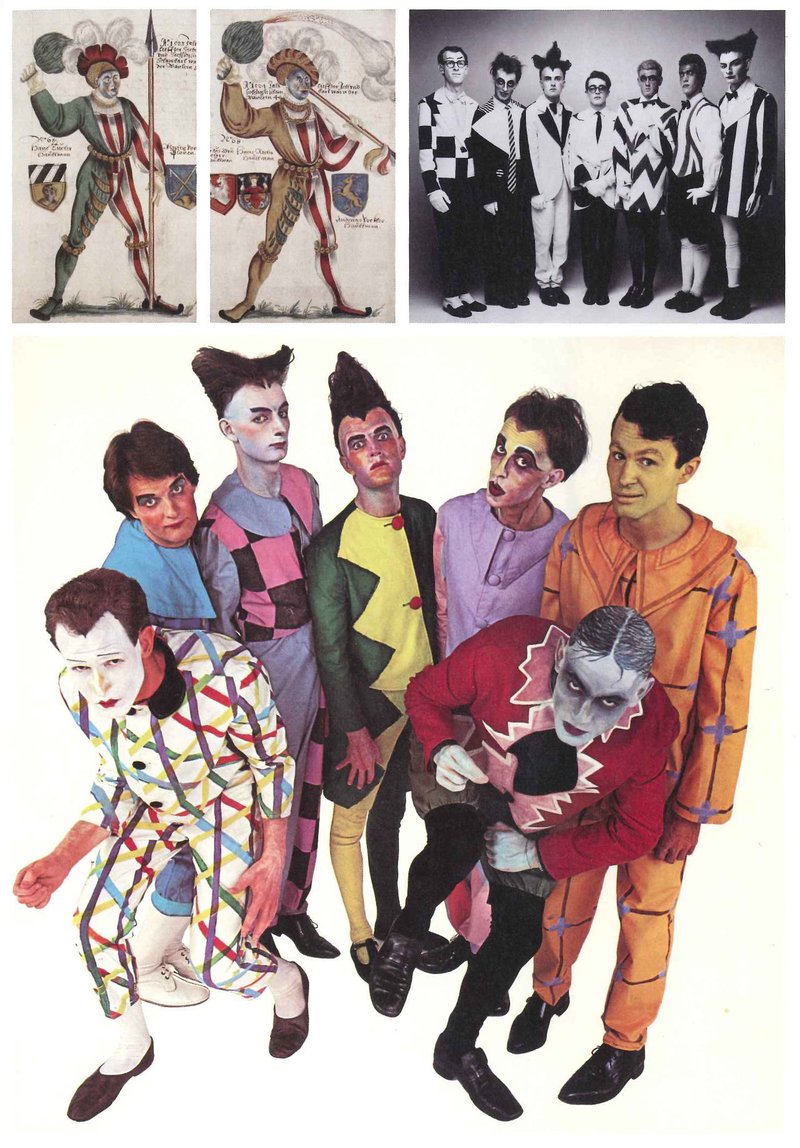

たとえば「ミ・パルティ」という衣装があって、これは左右で非対称的な違う色や柄などを組み合わせた奇抜なファッションのことですが、ファッション史には具体的、かつ詳細な記述はほぼありません。

✑ ミ・パルティの変遷〈1〉|黒いドレスに赤いタブレットを着た若い貴族(作者不詳 18世紀)(『流行服』p.5より)

僕はこの写真を見つけて、そこからミ・パルティを調べ始めて、ファッション史以外からもいろいろな情報を集めてきて継ぎ接ぎしていきました。紋章学との繋がりもあるのではないかという直感も働いて、紋章の柄とミ・パルディとの繋がりも調べ、実際につながりがあることも証明しました。貴族の衣装だったのが、だんだんと道化の衣装になっていく。それでもまだミ・パルティ流行には未解明の部分がたくさんある。そして1970年代の「スプリット・エンズ」というバンドの衣装にまで引き継がれていく。

✑ ミ・パルティの変遷〈2〉|左上は、17世紀のニュルンベルクの祭りの衣装、右上と下は1970年代のアート系ロック・バンド「スプリット・エンズ」(『流行服』p.7より)

――モード史を遡りつつ、現代のバンドの衣装までを横断されているのは、長澤さん独自のヴィジュアル・アナロジーですね。

長澤|ファッション史の人は普通にモードの歴史をやりますが、僕はポップカルチャーの人間なので、そういうものとの繋がりの中で書くのが面白いと思っています。

他にも、中世の「とんがり靴」はアキ・カウリスマキの映画『レニングラード・カウボーイズ・ゴー・アメリカ』の中に出てくる主演のバンドの靴にも引き継がれています。ビートルズのサイケデリック期のお抱え絵師であったTHE FOOLが彼ら自身のアルバムを出したとき、レコードのジャケットは、中世のハーメルンの笛吹の格好と同じなんです。サイケデリックがいかにノスタルジックに中世回帰していったか、ということですね。博物館に展示されている15世紀のとんがり靴の写真も入れたりしています。

✑ とんがり靴の変遷〈1〉|上は、アキ・カウリスマキの映画『レニングラード・カウボーイズ・ゴー・アメリカ』、下は中世ヨーロッパの貴族(『流行服』p.9より)

✑ とんがり靴の変遷〈2〉|『THE FOOL』のメンバー4人をあしらった彼ら唯一のオリジナル・アルバム(『流行服』p.10より)

長澤|ピューリタンの黒い服はどこからきていると思いますか? そもそも宗教服なのかファッションなのか、誰も問うたことがありません。映画でピューリタンの服が出てくるのを観たりしながら時代を遡って「黒い服」について調べていったわけですが、16世紀のスペイン宮廷での流行から来ていることが分かってくる。同時にベネチアからも来ているんですが、ベネチアは黒に赤を配したりもう少し華やか。ドイツのルター、スイスのカルヴァン派らの宗教改革派も黒服です。こうして北と南の両方からじわじわと黒い服が攻めてくる。そしてヨーロッパ中が黒い服になっていくわけです。

✑ ピューリタンの黒い服|左上はヘラルト・テル・ボルフによる「若い男の肖像」(1663)、左下はブロンズィーノによる「若い男の肖像」(1550)。カトリック国であるヴェネツィアでも黒服が流行したことを示す。右はティツィアーノによる「フェリペ2世の肖像」(1549)とデ・ラ・ルクスによる「スペイン王妃エリザベート・ド・ヴァロワの肖像」(1605)。喪服でもないのに黒のドレスを着ている。(『流行服』p.15-16より)

レンブラントの絵にあるように、大きな白い襞(ラフ)のついた立体的な衿は、だんだんと平衿になっていく。これも自分で当時の絵画を当たっていって変遷を見ていくんです。そうすると、10~20年くらいで衿の流行が変遷しているのが分かってくる。緩慢ですね、当時の流行の変化は。

✑ 衿の変遷|①レンブラントによる「トゥルプ博士の解剖学講義」(1632)、②エークハウトによる「ギルドの四役員」(1657)、③レンブラントによる「織物商組合の幹部たち」(1662)。衿の形が次第に変化している。(『流行服』p.17より)

――長澤さんご自身もダンディで格好いいファッションセンスですが、この本の中でもダンディズムについて幅広く書かれていますね。

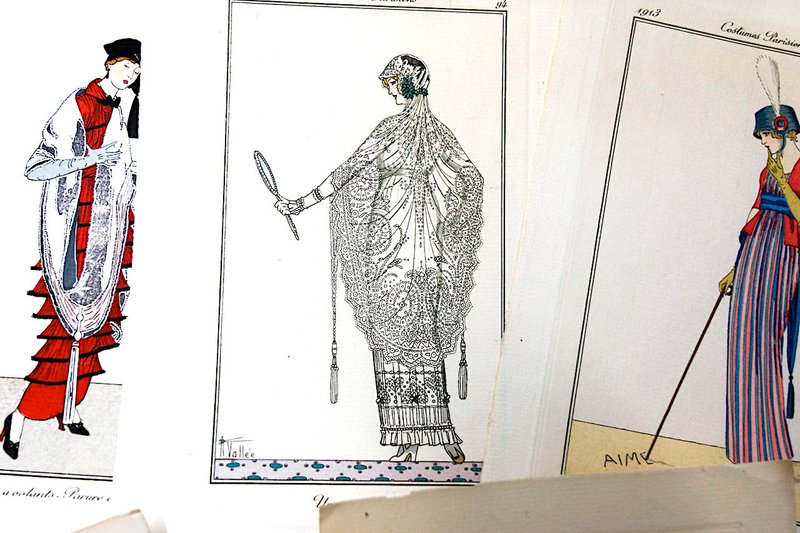

長澤|1830年代くらいから19世紀の後半まで男性のコルセットが流行るんですが、こういう話もファッション史にはほとんど出てこない。この絵に描かれている人が着ている服は全部コルセットをつけているんです。しかも靴の下にはスパッツをはいている。これは1840年代の本物の手彩色画です。

僕は本物主義なんです(笑)。オリジナルを集めないと気がすまない。この仕事を完遂できたのも、僕がオリジナルの図版をたくさん持っていたからだと思います。

✑ 『ジュルナル・デ・ダーム・エ・デ・モード』のポショワール印刷によるオリジナル・プレート。長澤均所有。

✑ 『ガゼット・デュ・ボン・トン』誌|1913年の完本からジョルジュ・ルパープのファッション・プレート。『ガゼット・デュ・ボン・トン』誌の第一次世界大戦前の完本は滅多に市場に出ないという。

✑ 長澤均さんの雑誌コレクション|BAZAARやVOGUEが所狭しと並ぶ。

――ファッション史の中では出てこないような裏の歴史の面白さや魅力が溢れていますね。

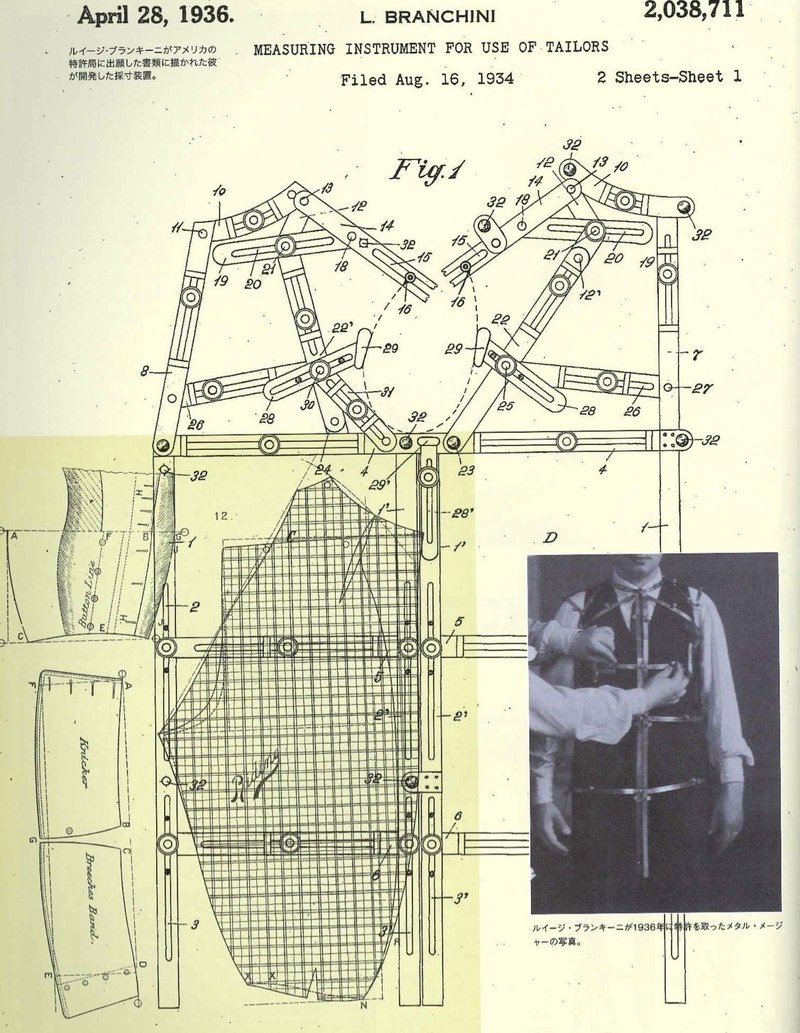

長澤|そうですね、裏と言えば、テーラーのことは書かれていても「メジャリング(身体計測)」のことはほとんど書かれていません。僕はメジャリング技術の歴史のことも調べていて、最初は紙でできたメジャーだったのが、採寸機械が発明され、そしてイタリアのルイージ・ブランキーニによって金属のメジャーが開発される。これはファシズムとも関係があって、人体を測定する、規格化するということが政治と結びつきました。軍服などの研究をする人はいますが、政治とファッションについて機能的な観点から研究している人はあまりいません。この図版もブランキーニ自身がアメリカの特許局に出願したものでアメリカ特許局のサイトのなかから探し当てました。

✑ メジャリングの歴史〈1〉|左は、「紳士が新調するスーツのフィッティングで忙しいテーラーの職場」と題された1875年の版画、中央上は、「テーラリング・ツール」(1875)、中央下は「TheMcDowell Garment Drafting Machine」として知られるメタル・メジャーの特許出願図。(『流行服』p.53-55より)

✑ メジャリングの歴史〈2〉|ルイージ・ブランキーニが1936年にアメリカの取得した特許の出願図面。(『流行服』p.56より)

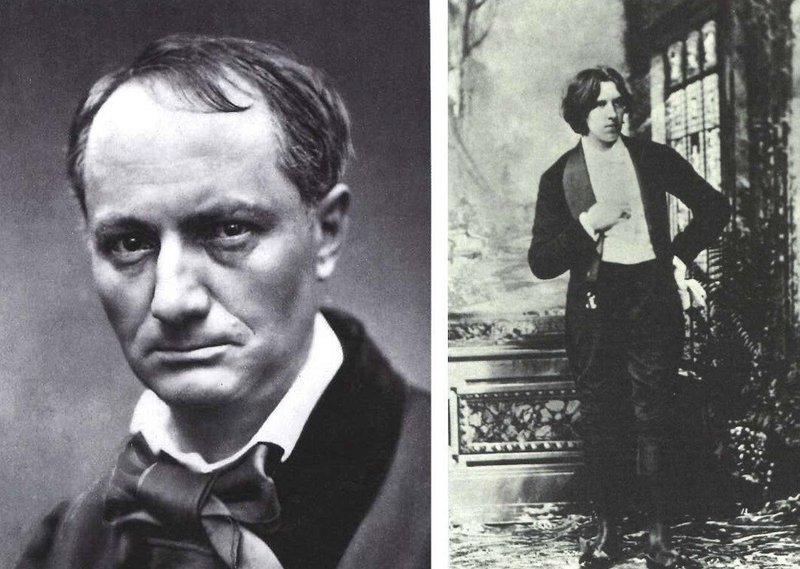

他にも「なぜ世紀末は黒になっていくのか」なんていうテーマも調べました。ボードレール(773夜)の着ている服も黒だし、オスカー・ワイルド(40夜)は派手な服が好きだったのに、アメリカに行って黒い服をあつらえてくる。文章で読んで知ってはいたんですが、実際の写真に辿り着くまでに相当苦労しました。写真と文章を照らし合わせながら確信しました。

✑ 黒の流行|左はボードレールの肖像(1863)。右はオスカー・ワイルドがアメリカで誂えた黒の上下(1882)。(『流行服』p.62より)

黒が流行ると、今度は女性への白のオブセッションが強くなってくる。新古典主義の時代からそうなっていきます。有名な話ですが、19世紀前半からギリシャ、ローマでの古代遺跡の発掘が盛んになってきます。実は大英博物館に収められたローマの遺物は彩色が残っていたのに新古典主義の美意識に合わないので、彩色を落として白にしてしまうんです。あの時代から西洋での白へのオブセッションは始まっているわけです。

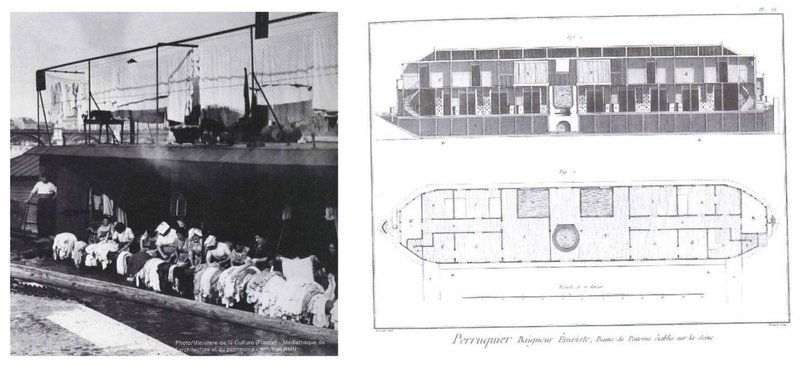

だから「漂白」も流行る。白くするには洗濯女が必要になってきます。洗濯女の歴史なんて誰も書いていませんよね。洗濯女がいるんだったらアイロン掛け女工がいる。これだけのことを書くのに2か月はかかりました。「バトー・ラヴォワール」と呼ばれる洗濯船が営業を始めますが、その詳細図も載せました。

洗濯女もアイロン掛け女工も最下層労働です。ファッション史ではお針子を取り上げますが、さらに下層とされた洗濯女やアイロン掛け女工のことは誰も書いていません。そもそもモード産業にかかわる労働者がどんな生活をしていたか、あるいは労働者はどんな服装をしていたか、ちっとも書かれていません。普通のファッション史は上流階級の服装の変遷ばかりを見ていますからね。

✑ 黒と白の流行|左は黒に染まっていく男性モード。右は「白」が脅迫観念のようになってゆく女性モード。(『流行服』p.65、67より)

✑ 洗濯女〈1〉|左はリヨンの川で洗濯する女たち。右は移動洗濯船の図面。(『流行服』p.70、71より)

✑ 洗濯女〈2〉|左はウィリアム・ヘンリー・バイン「グレートブリテンの衣装」(1808)より、洗濯女。右はフランス南西部サヴォワの井戸水での洗濯。(『流行服』p.72より)

もともと漂白産業はオランダが独占していました。これは1900年代初頭のメンズ・シャツですが、自分で探し出して購入しました。レイアウト先行だから、最初からこういう構図にしようと思っていて、この服を撮影して、その白い服の中に文章が収まるように書いています。もちろんはみ出た文章はどんどん削っていますね。レイアウトが大事ですから。

✑ 1900年代初頭のメンズ・シャツ|粗くごわごわしたリネン製。長澤さんが見つけ出したコレクションの一つ。(『流行服』p.80-81より)

――洗濯女までスポットを当てたファッション史は珍しいですね。装飾品などにも流行がありそうですね。

長澤|この本では、「なぜ1920~30年代にモノクルが流行ったのか」も追いかけています。これは映画監督のフリッツ・ラングや僕の大好きな男装趣味のロメーン・ブルックスが描いた絵が鍵になります。みんなモノクルをしているんです。写真家ピエール=ルイ・ピアソンが撮影した「カスティリオーネ伯爵夫人」ではマスクとモノクルとの関係性が垣間見える。そもそもヴェネチアのカーニヴァルでのヴェネチアン・マスクがモードとしてのマスクの始まりだったんです。そこから「バットマン」に登場するキャットウーマンのマスクにまでつなげています。20年代のベルリンの秘密クラブに集う人たちもマスクをみんなつけていてデカダンスな囲気が漂いますね。マドンナの「エロティカ」のPVはこれに影響を受けたものでしょう。

✑ モノクルの流行〈1〉|左は男装趣味のロメーン・ブルックスが描いたウナ・ヴィンチェンゾの肖像(1924)、右上はワイマール時代のベルリンで活躍した男優、グスタフ・グリュントゲンス。右下はオーストリア出身の映画監督フリッツ・ラング。(『流行服』p.148-149より)

✑ モノクルの流行〈2〉 |左は、写真家ピエール=ルイ・ピアソンが撮影したカスティリオーネ伯爵夫人(1863)。右上は、銅版画家ヴァーツラフ・ホラーによる17世紀の女性(1645)。右下は「バットマン オリジナル・ムービー」より(PHOTO:Leslie H. Martinson "Batman", FOX, 1966)(『流行服』p.151、153より)

✑ モノクルの流行〈3〉 |マドンナの「エロティカ」のCDジャケット。

長澤均のフューチュラマ

――長澤さんのされていらっしゃることには、高山宏さん的な方法が溢れていますね。

長澤|バラバラなことをやっているようで、一貫しているのが「ヴィジュアル・アナロジー」でしょう。僕は高山宏(442夜)さんのことを本当に偉大な学者だと尊敬しています。自著『パスト・フューチュラマ』に帯文を寄せてくださったときにはとても感動しました。ただ、ぼくには新しいものが好きという一面もある。

武蔵野美術大学ではシュルレアリズム研究会などもやっていましたが、パンクやニューウェーブを経過して、ダダ(851夜)へ至る。さらにシカゴ・ハウスが来て、ヒップホップが来て、テクノが来る。そうやってどんどん変化していって、その頃に『PUMP』という日本で最初のクラブカルチャー雑誌のアートディレクションをすることになるんです。

僕はその時代の最新のものが好きなんだと思います。バウハウス展のポスターのデザインをやったときは、94年なのでコンピューターもほとんど初期の頃で、画像の解像度が足りていない。立体のアクリルの文字を切ってスキャンすると、光の透過で不思議な質感になるんです。わざわざハーフトーンの出ない古いコピー機を探して模写をしたりしています。古いものと新しいものをごっちゃにしているんです。つまりテクノロジーを使ってバウハウスというものの現代的な解釈をしました。現代的なものと古いものがどうやってつながるのか、ということをいつも追い求めてるんだと思います。

✑ 「バウハウス〜芸術教育の革命と実験」展のポスター|アートディレクションを長澤均が担当した。

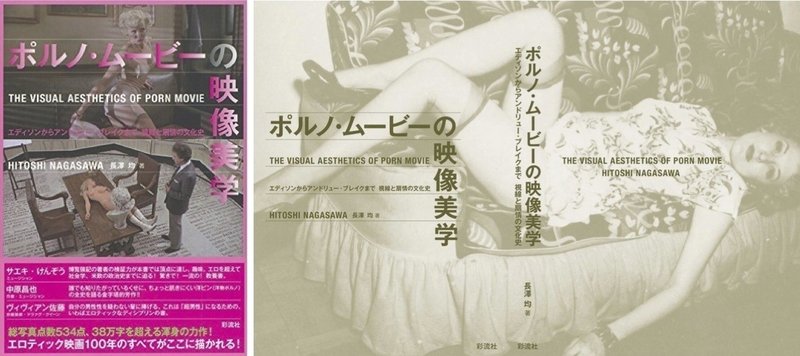

――最近では『ポルノ・ムービーの映像美学』を出されましたね。これはどういう経緯なんですか?

長澤|僕がよく装幀の仕事をしている彩流社の編集者から古いエロティックものを出していきたいと言われました。そのとき「実は僕はエロにも詳しいですよ」と雑談で話したことから生まれた本です(笑)。ポルノの歴史的な流れは分かっていたんで企画書は一晩でできてしまいました。しかし、そこからが大変で、2年かかって書き上げました。その2年間、ポルノ映画しか見ていません。自殺しそうなあとがきを書いていますよ(笑)。この時は本当に苦しかったですね。リラックスするために公園に出かけたりするんですが、辛くて自然と涙が出てくるんです。なんでこんなことをやっているのかと。食事以外の時間はずっとポルノ映画のことを考えていました。2016年の6月にやっとできた本なんです。

✑ 『ポルノ・ムービーの映像美学 エディソンからアンドリュー・ブレイクまで 視線と扇情の文化』(彩流社 2016)

――これから追い求めたいテーマはありますか?

長澤|『パスト・フューチュラマ』で少し触れた「ノスタルジー」という概念がどうやって生まれ、人々の心に根付いていったのか? ということについては書きたいと思っています。そこにはモードの謎も潜んでいると思っています。

それから「ファッション・フォトグラファーの歴史」が日本ではまとめられていないのでやりたいですが、たくさんの写真を載せないといけないので、どれも版権が厳しいですね。ただ、ファッション・フォトグラファーについての通史を日本では誰も書いていないというのは問題だと思っています。日本で写真評論を書く人は、アートとしての写真の方へ行くから、ファッション写真を低く見ているんです。ファッション・フォトグラファーの初期から辿っていくと、面白い話はいっぱいある。まだまだ誰もやっていないこと、気づいていないことを探していきたいですね。

――長澤さんの新たなヴィジュアル・アナロジーをこれからも楽しみにしています。本日は貴重なお話をありがとうございました。

¶ 関連する千夜千冊

1528夜『ショッキング・ピンクを生んだ女』スキャパレリ

0440夜『ココ・シャネルの秘密』マルセル・ヘードリッヒ

0912夜『白書』ジャン・コクトー

0851夜『ダダ宣言』トリスタン・ツァラ

0899夜『斜線』ロジェ・カイヨワ

0620夜『ピューリタン』大木英夫

1255夜『レンブラントと和紙』貴田庄

0040夜『ドリアン・グレイの肖像』オスカー・ワイルド

0773夜『惡の華』シャルル・ボードレール

0442夜『綺想の饗宴』高山宏

1235夜『ヴィジュアル・アナロジー』バーバラ・スタフォード

( 前編 / 後編 )

---

インタビュー・文:清塚なずな

撮影:長津孝輔

---

■カテゴリー:インタビュー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?