鹿児島戦の記録

両チーム昇格、降格争いの重要な一戦となったファジと鹿児島ユナイテッドFCとの試合を振り返ります。

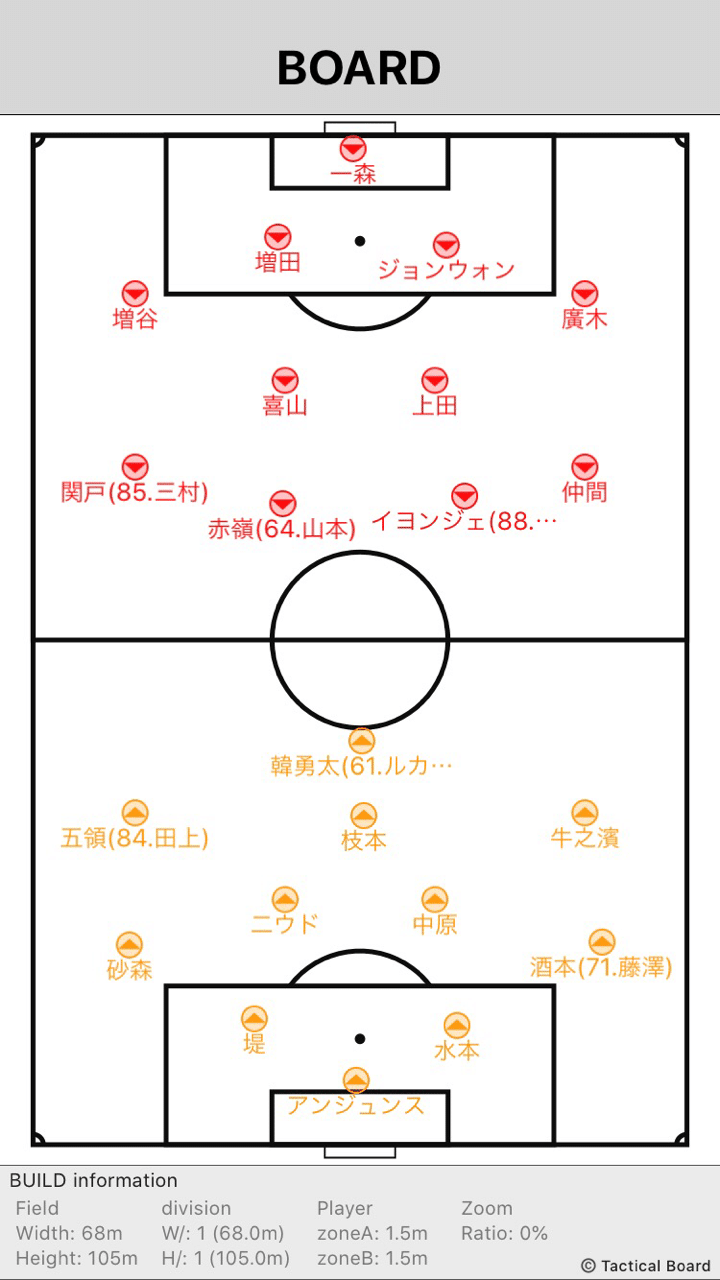

システム

ファジは前節と変わらず。ヨンジェの相方を山本と予想する向きもあったが、この試合は赤嶺がスタート。一方鹿児島は、前節から2人変更。ボランチが八反田→中原、サイドハーフに萱沼→五領。また、五領&牛之濱の組合せでは、逆足配置(左利き→右サイド、右利き→左サイド)のパターンが多かったが、この試合ではそれぞれ利き足側のサイドでの先発となった。

試合総括

試合を通して先手を打てていたのは岡山。ヨンジェ、赤嶺のツートップへのロングボールで相手を押し込みつつ、後方でのパス回しから仲間、廣木の左サイドを使って攻めていこうとする。対して鹿児島は細かいパスを多用するポゼッションスタイルをしつつ、ボールを奪ってからのショートカウンターも取り入れてチャンスを創り出した。

鹿児島の後方でのボール回しに対し、岡山は2トップ+SHでプレス。この形がハマったときは、鹿児島はロングボールを蹴らざるを得ず、そのボールを守備側の数的優位で回収、といった狙い。しかし反面、そのプレスをずらされるとバイタルエリア(=ボランチとCBの間)やボランチの脇へ縦パスを入れられ、そこからピンチを招くシーンも散見された。特に、縦パスが入るときのハンヨンテは前を向いて受けることが多く、強さを活かした突破でゴールに迫った。Cスタでのホームゲームでも感じたが、あまり体の正面を後ろに向けず、自然にゴールのほうを向けるのはすごいアドバンテージだ。

前半のハイライトは22分の岡山。上田のロングスルーパスから仲間が抜け出し、キーパーとの一対一を迎えるが、アンジュンスに左足でセーブされる。このシーン以外でも試合を通じて読みの速さが際立ったアンジュンスは、セットプレー(後述)じの飛び出しでも岡山のチャンスをシャットアウト。鹿児島の無失点に大きく貢献していた。

ハーフタイムが明け、後半立ち上がりから主導権を握ったのは鹿児島。前半よりもプレスに行く、行かないが明確になり、ある程度押し込んでいればプレス、ボールを持たれた時は素早い帰陣を最優先にしてブロックをつくり、自分たちの流れにもっていった。また、帰陣が間に合わずピンチになりそうな場面ではニウドが対人の強さを見せて阻止。そのため岡山は押し込まれる時間が長く、なかなかシュートシーンまで持ち込めない時間が続いた。

一方岡山も、鹿児島に押し込まれていたためになかなか後方から組み立てることができず、ヨンジェの裏へのロングボールを単発で蹴らされるシーンが目立った。しかしそこで攻め急いで間延びすることなく、4-4のブロックをコンパクトに敷くことで、鹿児島に決定機を作らせなかった。今シーズン幾度となく見せてきたこの強固なブロックがそう簡単に崩れるわけもなく、鹿児島もブロックを崩してゴール前に侵入するまでには至らず。双方決定機を作れないまま時間が過ぎていく。

押し込んでいてもなかなかゴール前に侵入できないことにしびれを切らしたのか、鹿児島ベンチは、前節劇的ゴールを決めたルカオを投入。この交代をきっかけに、試合はオープンな展開になっていく。

岡山はルカオ投入の少し前から起点を右サイドに移し、仲間が中央にポジションをとることで、よりゴール前の人数を増やす。さらに64分の山本の投入によって2トップ+仲間の動きを流動的にすることで、鹿児島のマークを混乱させ、フリーを作ろうという意図が見えた。

一方鹿児島は、フィジカル、スピードに優れるルカオの投入で前線からアグレッシブに攻めていこうとしたのだろうが、岡山に押し込まれる展開が続いたこともあってルカオが孤立するシーンが目立ち、思ったように攻撃することができない。

ルカオが前に張っていることでやや縦に間延びした鹿児島に対し、岡山はサイドを広く使って守備を横に広げ、縦パスを入れてシュートチャンスを作るが最後の決定力を欠き、ゴールを奪えない。その後途中投入の三村が放った強烈なミドルシュートも、アンジュンスのスーパーセーブにあい万事休す。鹿児島にとっては貴重な、岡山にとっては痛い勝ち点1を分け合う結果となった。

感想

試合を通してみると、選手が点で目立っていた鹿児島と、チームとして目立った岡山、という対照的な構図だった。岡山にとっては今シーズンなかなか解決できていない、仲間・ヨンジェ以外のシュート(≒ゴール)が少ないという課題を改めて突き付けられた。

注目ポイント1、セットプレー

この試合での岡山のセットプレーは、ファーサイドの増田に放り込み、折り返しを詰める、といった狙いだと感じた。しかし鹿児島もやはり増田を警戒しており、アンジュンスの飛び出しやマーカーに増田より先に飛ばせることを徹底することで封じた。もう少しニアに入れたりして相手の視線を振ることができれば、増田の折り返しもより有効だったかもしれない。

注目ポイント2、仲間をフリーにする左サイド

前節あまり有効な攻撃を繰り出せなかった左サイドだが、今節はしっかりチャンスを作ることができた。それはおそらく、廣木の動きに関係がある。

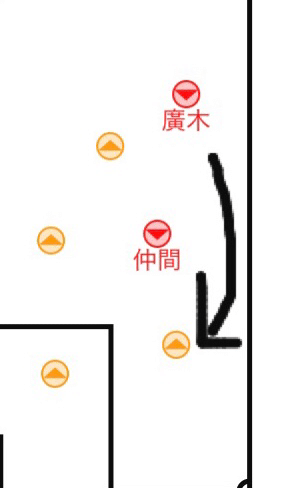

前節の栃木戦では、仲間がボールを持った時、廣木がオーバーラップするシーン(図1)が目立ったが、内側のマーカーや正面のSBを動かすことができなかったため、仲間が囲まれて手詰まりになるシーンが多かった。

(図1、仲間の外を駆け上がる廣木)

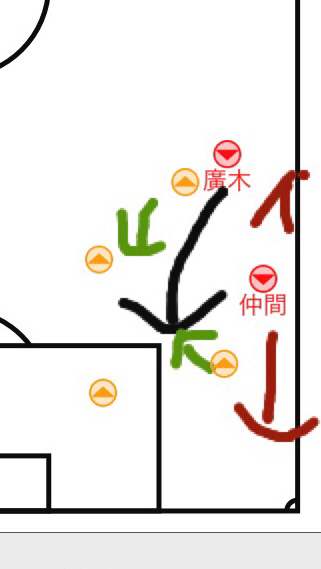

一方、今節は廣木はインナーラップ(内側からの駆け上がり)のシーンが多く(図2)、それによって相手SB、ボランチ、SHをずらすことができ、結果、仲間が有利な状況で仕掛けるシーンが目立った。得点にこそつながらなかったが、プレーオフ争いの中であらためて仲間をより自由にする方法を確認できたのは一つの収穫である。

(図2、内側を駆け上がる廣木。黒→廣木、緑→それに伴う相手の動き、赤→仲間の選択肢)

注目ポイント3、ジョンウォン覚醒か

あまり話題になっていないが、この試合で一番自分の目を引いたのはジョンウォンのプレー。今までよく見られたあたふたした感じはなく、対人への強さ、素早い読みからのパスカット、ごついFWにも負けない空中戦、スムーズなビルドアップ、そして一番の武器であるフィードと、この試合をきっかけに飛躍すると思わせるような頼もしいプレーだった。この活躍が続けば、負傷者の穴埋めから正式にポジションを奪う日も近いかもしれない。

残りはあと三試合。昇格に向け、この引き分けを糧に夢をかなえよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?