配色總鑑遊び1933-35

時々、手彩色の真似事がしたくなります。私の場合は、アナログではなくアプリを使用しているので、デジタル着色になりますが、昔の色を想像しながら着色するのは楽しい遊びです。

今まではただの遊びで満足していましたが、着色した古写真を活用したい気持ちが湧いてきました。色々と思案したところ、和田三造氏の『配色總鑑』を編集した『配色事典 大正・昭和の色彩ノート』、『配色事典応用編 大正・昭和の色彩と商品デザイン』を利用し、簡単なルールを定め、着色した古写真の着物の色を変更する遊びを試みることにしました。

本題に入る前に、和田三造氏と『配色總鑑』について簡単に触れておきます。

和田三造

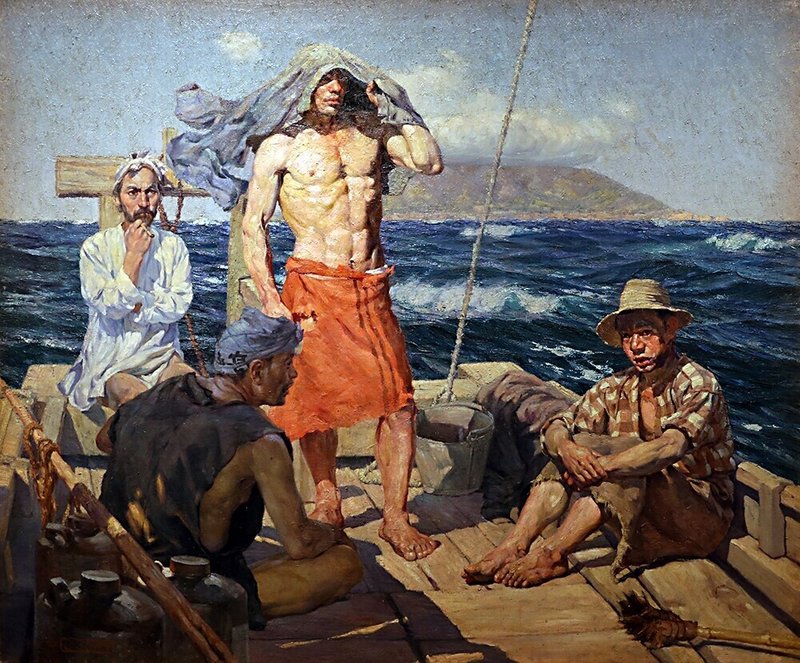

和田三造氏について知らずとも、この油彩画『南風』は大勢の方が目にしていることでしょう。この絵画は、第1回文部省美術展覧会(明治40年)に出品し、最高賞を受賞しています。

私は『南風』を初めて観た時、中央の人物が『ラオコーン像』のように見えました。左側の人物も西洋人らしき容貌ですし、その点からこの一行は地中海の海賊なのだと長らく思い込んでおり、加えて、右奥の島はロードス島と勘違いしていました。作品の背景を知らず、観察力も欠如していた恥ずかしい話です。

マルチな才能

東京美術学校西洋画科卒業。活動範囲は多岐に渡り、専門だった西洋画以外でもマルチな才能を発揮した人物でした。携わった仕事は、映画、舞台美術、壁画、緞帳、染色、漆、陶磁器、ポスター、パッケージ、書籍の装丁や挿絵、着物・ファッションデザイン、アニメーション等、実に幅広い領域で活躍していたことが分かります。1954年、映画『地獄門』でアカデミー賞衣装デザイン賞、翌年にはカンヌ国際映画祭においてパルム・ドールを受賞したことは有名な話です。『地獄門』で再現された平安時代の色彩は、昔の総天然色映画とは言え、大変美しいですよ。

色彩研究のきっかけ

和田三造氏の色彩研究における詳細は『配色事典 大正・昭和の色彩ノート』の解説を引用することにします。

色彩の研究は、彼の広範な関心領域の一つで、特に後半生においては大きな重みをもっていました。(…)画業のみならず色彩標準化事業およびデザイン振興が挙げられています。

色彩への関心の直接的な一つの契機としては、帰国の途次立ち寄ったインドで、商社の駐在員に聞かされた商取引にあっての色に関する苦労話が伝えられています。標準的な色見本があればスムーズに所望の色が合意できるのだが、と。

1927年には日本標準色協会を設立し、1945年1月には日本色彩研究所として財団法人の認可を得、終生主宰しました。また、色彩教育研究協議会や日本流行色協会の創立も推進しました。

1920年代末に日本で最初の近代的な色見本集『日本標準色カード500』を完成させ、1931年には約1300色よりなる『博物学御研究用色標』を天皇陛下に献上しています。その後も、研究、色見本、色票の製作に尽力し続けました。

日本で最初の配色集『配色總鑑』『配色總鑑 B篇』

『配色總鑑』

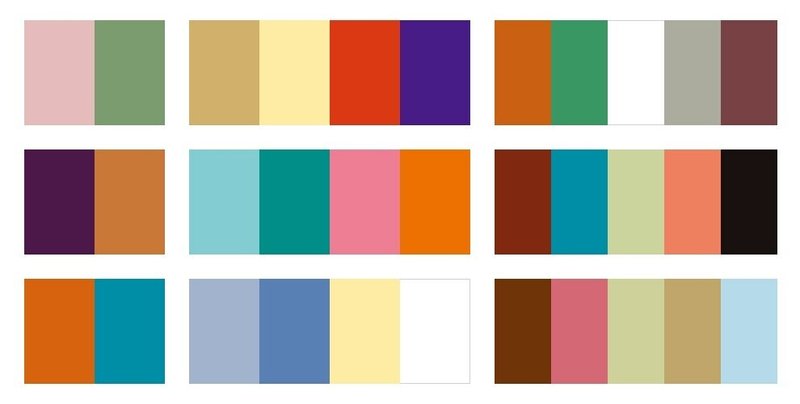

1933〜1934年にかけて発刊された日本初の配色集です。全6巻にまとめられ、合計348種類の配色が収録されています。原本は手塗り、無光沢の色紙が貼り付けられているそうです。「概説と其活用」という冊子も用意されており、色彩についての概説、および和田氏の色についての考えが述べられています。

その活用の中に、着物の配色の例を挙げている箇所があります。

婦人の和服の配色に於いても、半襟の量は極く少量で、その大部分を占めるものは着物及び羽織で、それに次ぐものは帯の容積である。かかる場合にこの三角形の尖端の方が半襟の色となり、それに接したる中央の色標が着物となり、次の色標が帯、若しくは羽織として考ふる如きものである。

『配色總鑑』には色標が付いており、読者はその小紙片を切り取って自由に配色を試せるような仕組みになっていました。色彩を学ぶための教科書的な役割を担っているようですね。

『配色總鑑 B篇』

1934〜1935年にかけて発刊され、『配色總鑑』の姉妹編とされる配色集です。毎月、3色〜7色の配色例が6種類収録され、『配色總鑑』に収録された色見本と同じ色が使われています。各号には「〇〇月の配色」と副題が付けられていますが、どのような主旨か明確な説明はされていないようです。なので、自分の感性で、何故その色なのか考えてみるのも面白いかもしれません。自然の色、街中の色、季節の風物詩にまつわる色、無限に浮かんでくるところが色の魅力でもある気がします。

端的ではありましたが、和田氏と配色集について触れてきました。更に詳細を知りたい方は、こちらの購入をお勧め致します。

色遊びのルール

あくまで遊びであり、気軽に当時の配色を楽しむことを第一の目的としました。着色をする前に決めた条件は以下の通りです。

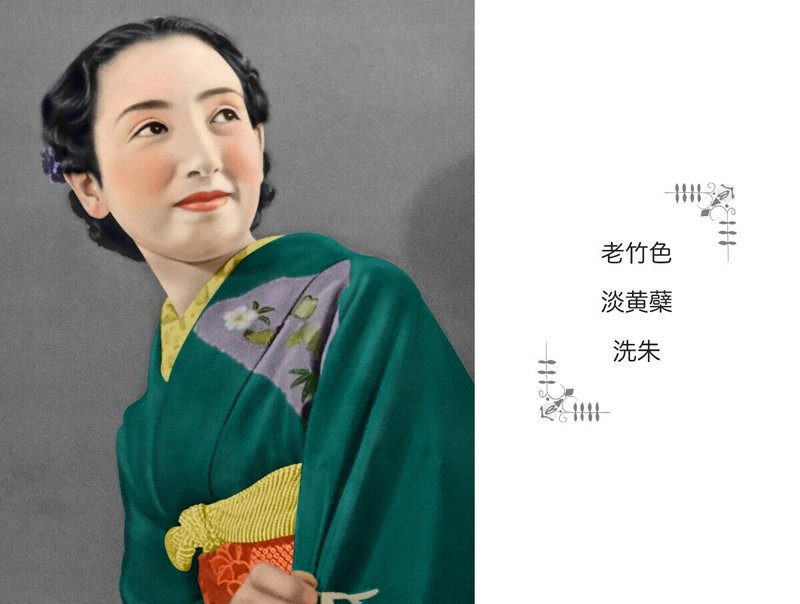

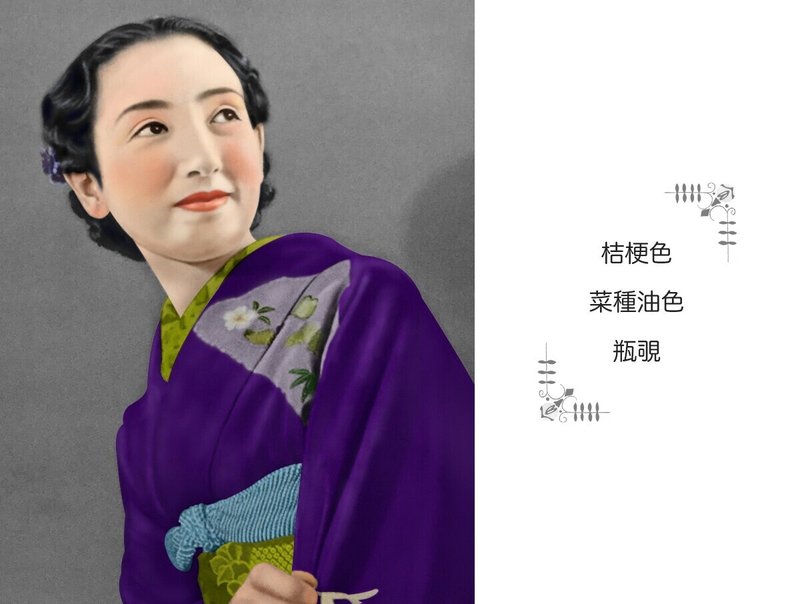

使用する古写真は戦前の女優、川崎弘子さん。理由は彼女の容姿が好みなのと、『配色總鑑』が発刊された頃、クラブ化粧品の広告モデルをされていたので。

『配色總鑑』からは、3色と4色の配色見本を使用。

配色總鑑 B篇』からは、12ヶ月(1月、12月、2月)の配色見本を使用。4色以上の配色見本を使用する場合は、こちらで4色を選択する。

着色する部分は、半襟、着物、帯揚げ、帯。模様の色は変更しない。

配色構成の原理については触れない。

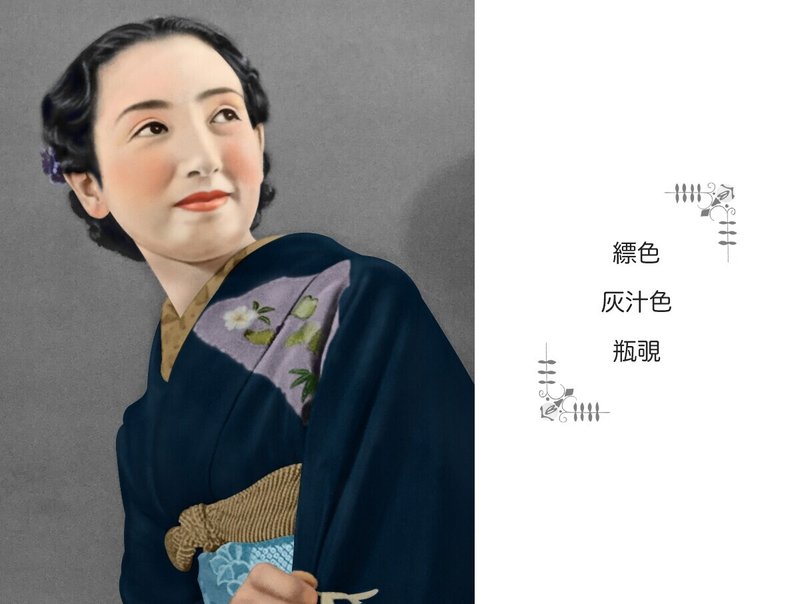

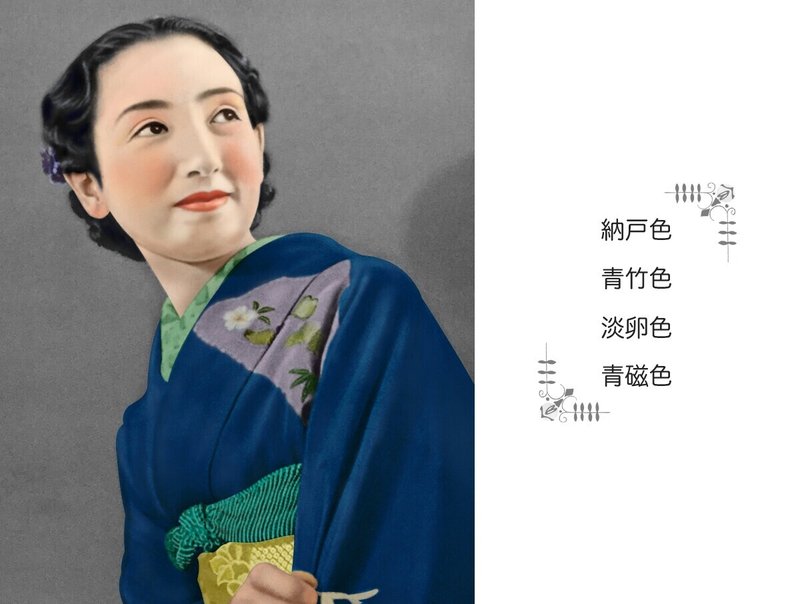

『配色總鑑』の配色による着色

画像右側に使用した色名を記載しています。

3色の配色

4色の配色

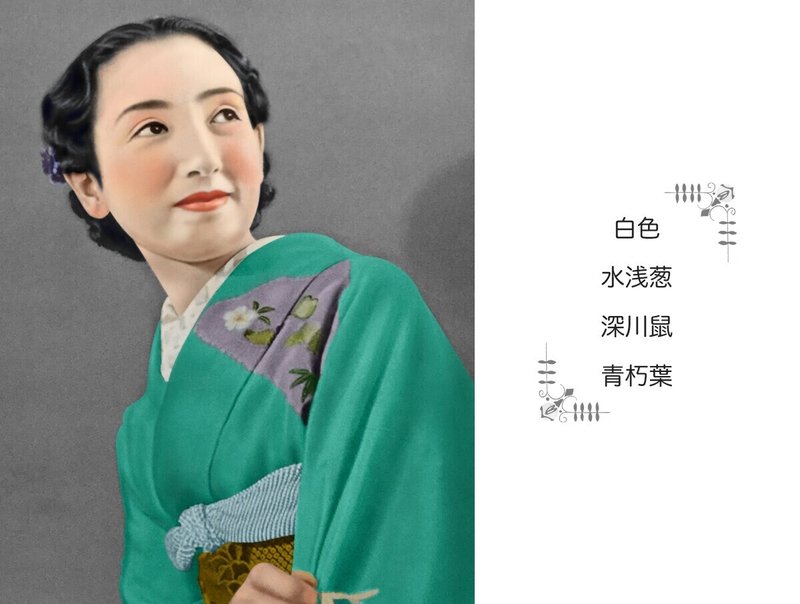

『配色總鑑 B篇』の配色による着色

12ヶ月より、これから迎える12月、1月、2月の配色を選びました。

12月の配色

1月の配色

2月の配色

遊んでみた感想

人物写真を使用して配色を試してみると、実際の雰囲気が分かりやすくなり、新たに好みだと感じる配色を見つけることができました。中でも、渋い色の配色が意外と素敵で、渋好みであった昔の東京人を彷彿とさせるようです。

また、配色見本帳を参考に、着物、半襟、帯、帯揚げ、羽織の色選びが楽しくなるかもしれません。自分に似合う色を熟知された方ならば、似合う色をベースに、普段はしない配色に挑戦してみたりと、新鮮な発見が期待できそうです。

17パターンと少ない数でしたが、有意義な遊びになったと思います。またの機会に、花柳章太郎さんの古写真を拝借し、渋い色で配色遊びを試してみたいです。