【画廊探訪 No.154】分散する身体の上に転写を加えて――『遠藤竜太展』(巷房)に寄せて―――

分散する身体の上に転写を加えて

――『遠藤竜太展』(巷房)に寄せて―――

襾漫敏彦

人は、変わりながら年月(としつき)を渡っていく。細かく震動するように、出会いを重ねては、己への疑いは深まっていく。そして、多くの実在を存在の記憶の中にとどめながら、思惑をこえた未来の中へと分けいっていく。それは、仏(さとり)を求めては、<わたし>という答えのでない謎の中に迷い沈んでいくことなのか。

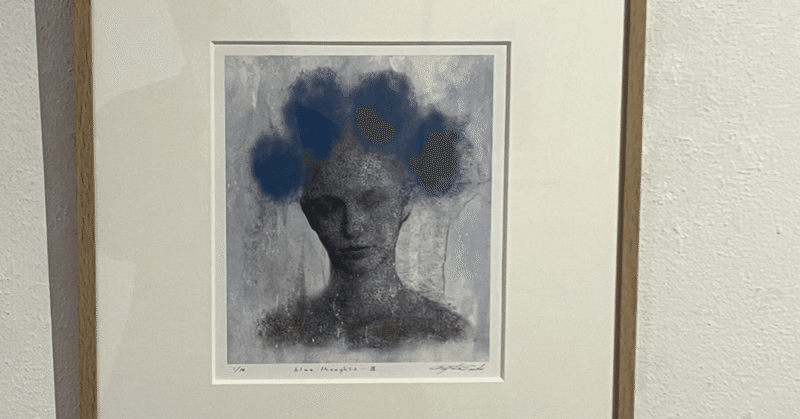

遠藤竜太氏は、リトグラフを主な技法とする版画家である。かつて、彼は、感覚を即物的に表現した存在を、組みあわせて、人にまとわりつく空間を創造することで、見るものの触感を刺激するような作品をつくっていた。最近では、デジタル印刷技術を利用して、支持体に下地を施し、その上に、リトグラフで図像を加える。分解し、再合成する方法とイメージの転写の二つの方法の組み合わせである。それは、既製とオーダー、客体と主観、意思と強制、意識と無自覚という引き裂かれてあるように見える世界をも反映している。

遠藤竜太氏とは、古い知り合いであった。未だ昭和の残照が消えぬ頃、国立の鷹見明彦氏の自宅の一室で、遠藤氏の持ってきた作品を広げて、三人で語りあったことがある。三人とも自惚れては、頭の中で思い描いた理想を現実にできる可能性を信じていた。けれども、それから三十余年が過ぎた。一人はこの世を去り、一人は肉体と向きあい、一人は現実とぶつかった。

時は、僕らの想念を追い抜いた。天上の希望の輝きより、記憶の重さが、大地の陰影を深めていく。角灯(らんたん)をかざして進んだ兄貴分を失い、有限なる理想の無限性から、境界をこえれぬ現実の無底性(そこのなさ)へと傾く精神の天蓋は、魂と同じように身体と結びつけられていることを否が応でも自覚していく。

遠藤氏は転向した。時の流れの中で様々な事にぶつかり、難所にていくつもの転舵を行い、描くことの中に顕わになる描く自分自身に向きあうことになったのだろう。投げだされた世界の描写から、投げだされる“わたし”へ焦点が移っていったのだろう。黄泉比良坂で怖れるべきは、黄泉の国でなく、それを怖れる心なのである。

遠藤氏の作品の中に新しい手法が招きいれられていく。デジタルの手法は、ややもすると分子にまで至りかねない分析をもとにした再合成=再生=でもある。彼は、そこにリトグラフによる転写を加えていく。

全ての物質、肉体は限りなく分割することができる。それは分子、モナド、粒子、量子にまでいくであろう。けれども、それが、肉体や何かとして意味をとどめるためには全てをとりまとめるための何かが存在する。それは、精神の鏡でこそ写し出すことがかろうじてできる闇に中の輝きかもしれない。

悪というイメージは、罪を重ならない意味もある。それは誰かに依りかからず自分の力だけで何かを成そうとする人を形容する言葉でもある。傲慢でもあるその生き方に、敬いをこめて悪は与えられるのである。

表現をする者は、世界を、その神秘を、自分の精神に写し取ろうとする愚者である。その傲慢さは、世界を写しとる画布である自分自身も俎上にあげざるを得ない。だからこそ、表現者は、自分自身に躓く。

自分に執着すれば悪となり、救われんとすれば、解脱せざるを得ない。遠藤氏の表現した肉体は、仏像も想わせるが、屍体のようでもある。分解しようとしても残る私、とどめようとしても崩れてゆく肉体、光を強く求めようとすればするほど、悪の闇は深まる。それでも、光と闇、理想と現実、魂と肉体の間で震動する表現にこそ救いなき美の営みがあるのだろう。

****

遠藤さんは、武蔵野美術大学のグラフィックアートの教授です。遠藤竜太で調べると色々な情報が得られると思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?