災いと芥川龍之介 第六章 金魚あなたぁ

この章の魅力:速度

雨上がりの初夏の弱い日差が窓から差し込んで、その光の帯のなかで熱帯魚が時折きらりと全身をひらめかすと、硝子鉢はそのまま一つの大きな白々しい眼になって、同じ室内でほしいままな情事をしている私たちを睨むような仕儀になるのでした。

『沼』は女の右眼に他ならず、イエスの言に従うかのように抉り出された。

「もし爾の右眼爾を礙かさば抽出してこれをすてよ」

無論、その右眼は魚を泳がせている。「第一夜」、『沼』を引き継ぐ作と知れる。

もし二十五人であったら十二人半宛にしたかも知れぬ、

「鮮」を半分宛にする手捌きで「撲滅の賦」には魚が、「エピクロスの肋骨」には山羊が見える結構。

「賦」は夢を辿っている。

第一夜より「一週間」を経た第八夜に、凝と眼の中の小魚を見詰めていた自分が金魚売になって現れたように、

金魚売は自分の前に並べた金魚を見詰めたまま、頬杖を突いて、じっとしている。騒がしい徃来の活動には殆ど心を留めていない。自分はしばらく立ってこの金魚売を眺めていた。けれども自分が眺めている間、金魚売はちっとも動かなかった。

眼の中の「熱帯魚」も何時の間にやら「金魚」に姿を変える。そしてとうとう女が眼を睨み返して「主客転倒」、夢の裡と見事に連なる。

(…)彼女はベッドの上に絵具箱の中身をぶちまけ、部屋の真ん中にイーゼルを据えて、絵筆をなめなめ一心に硝子鉢のなかの小魚を睨んでいる最中なのです。(…)そうなると、凝視されている金魚は射すくめられたかのようにぴくりとも動かず、(…)

「私」は「金魚」KINGyo?

(…)、果然、金魚の目玉と金魚鉢とは一つのコスモスでしかないわけです。……何とふしぎな生きものではありますまいか、おしなべて魚族は……ところが此処にいかにも皮肉なことに、これほど魚族を畏怖し嫉妬している私自身が言うも恥ずかし美奈子によって「お魚さん」という可憐な愛称を与えられ、(…)

「お魚さん」は美奈子の眼改め金魚鉢に映る自分をうっとり眺めるばかりで、凝と睨み返す力が無い。鋭く眼差すのは恋人たる美奈子の方で、やはり女の一言から悪夢は始まるのだ。

腕組をして枕元に坐っていると、仰向に寝た女が、静かな声でもう死にますと云う。

あなた、お魚に似てると思ったら、それほどじゃないわ、金魚の方がよっぽどお魚に似てる……

魚失格。金魚に眼移りした美奈子の残酷にして何気ない一言が、「お魚さん」の「恋人として、魚として、詩人としての主権」を瞬く間に儚いものにして、美奈子の眼中からは「お魚さん」の姿が消えてしまう。今や「お魚さん」は魚でない。

(…)女は黒い眼を眠そうに睜たまま、やっぱり静かな声で、でも、死ぬんですもの、仕方がないわと云った。

金魚の方がよっぽどお魚に似ているわねえ、お魚さん。

夢と同じで女の方が眼敏い。男は後追いに甘んじる。崩れていく。

今まで彼女の眼底に、ぴったり一致して一つの像を結んでいたはずの金魚と私のイメージが、このときからずれを生じた二重像として映るようになったのだろうか、(…)

すると、黒い眸のなかに鮮に見えた自分の姿が、ぼうっと崩れて来た。

百合を求める。騙される。

「それが見つからないんだ。神話の本にはちゃんと書いてあるんだがな。『ミーメの沼の畔に、火の神ハイムダルはその金髪をなびかせて……かのイグドラジィルをば……』」

「第一夜」然として女の眼の外に取り残されて魚たり得ない「お魚さん」は、須らく木に縁りて魚を求む、故事成語にある通り。世界樹「イグドラジィル」に縁りて……。

「(…)裏の雑木山に沼があるだろ、俺の睨んだところでは、多分あそこあたりに生えてるはずなんだ。ことによると、リリオデンドロン・チューリップフェルムのようにでっかいやつかも知らんし、(…)」

白百合、睡蓮、そしてリリオデンドロン・チューリップフェルム。「沼」に生えているという百合lilyと系統樹dendrogramとのグロテスクな交配で生まれたユリノキ属Liriodendronの樹「イグドラジィル」は、

すなわち私は此処一年美奈子の愛人として、彼女の制作のいわば間接的モデル、イメージの源泉として、あたかも進化の系統樹の迷路をエレベエタアに乗ったかのごとく大急ぎで昇ったり降ったりしながら、あるいは腔腸動物とセラトーダスの合の子になったり、手足の生えたタツノオトシゴになったり、あるいはまた一足跳びにアンモン貝の耳を持った叙情詩人に昇格したり、奔放不羈な女流画家の幻覚が作り出す奇天烈途方もないタブロオの世界でまさに寧日なき有様であったのです。

といったような系統樹の物質化であるらしく、次と相似る。

樹木の基底部から塔の先端まではおよそ五十メートル。その形状は鹿の角を思わせる鋭角的なもので、火焔式土器の造形から着想したと考えられる。先端は多様に枝分かれしており、色彩は赤、黄、緑、黒など、いかにも太郎を思わせる原色だ。そして、この樹木に沿って、根から枝へと、生命の進化の過程が繰り広げられる。原生生物から三葉虫、アンモナイト、甲冑魚、両生類、爬虫類、恐竜、鳥類、哺乳類、猿、原人に至るまで、部分的に可動式の模型を備えて取り付けられている。場内には黛敏郎の作曲による『太陽の讃歌』[正しくは『生命の讃歌』]が流され、蛍光塗料によって着色された生物模型は、照明の具合によって色とりどりに変化する。

こうして《太陽の塔》は、その内部空間全体が刻々と変化しながら、一種サイケデリックな場へと変容する。観衆は、この生命の樹に沿って取り付けられたエスカレーターによって、歩かずとも自動的に上へ上へと運ばれて行く。

椹木野衣(一九六二- )『太郎と爆発――来たるべき岡本太郎へ』)

《太陽の塔》だ。大阪万博のあった一九七〇年に完成したはずの塔の内部を、一九五五年の時点で「お魚さん」が全然知っていて、おかしい。

むかし、むかし、大むかし、ある深い山の奥に大きい桃の木が一本あった。大きいとだけではいい足りないかも知れない。この桃の枝は雲の上にひろがり、この桃の根は大地の底の黄泉の国にさえ及んでいた。

北欧神話によると、この宇宙には眼に見えないイグドラジィルという大樹があって、この樹の梢は蒼穹を支え枝と根は天界地界および地獄を一本に連ねているのだそうですが、私の意見によればこの樹は時間をつかさどる軸です。(…)また同時にすべての人間の妄念はこの樹から放射されるのではなかろうか、願わくはこの宇宙樹の根もと、時間の元点たる座標Oにひっそりと身をひそめて、胞子のように飛び散る妄念の射界外の死角にかくれ、こんな、おろかしい、恋とか嫉妬とかいう人間臭にまみれた感情からきれいさっぱり足を洗いたいものだと、私はやっぱり愚かな人間であるらしくこんなことも考えるのでした。

「放射」「胞子」とあって驚け。

きのこ雲のコラージュを書影に配する前掲の書『太郎と爆発――来たるべき岡本太郎へ』でのみならず、美術批評家の椹木野衣氏は一つの爆心地としての《太陽の塔》を随所で論じているが、世界樹「イグドラジィル」もまた密かに「胞子」を「放射」しており、塔が「見つからないんだ」と言う「お魚さん」、塔に向き合う椹木氏、一匹一人の分析の深さに何径庭無い。

夢では、断じて、ないのだ。晩夏の青々と晴れた空を映す無数の眸が見せつけられた現実だ。澁澤氏はそれを爆裂の瞬間からではなく、戦前から引き受ける。ゆえに「賦」は語るに値する。

爆心地ground zeroに、さて、「おれ」は沈潜しているのだが、

これがおれの憧れてゐた、不思議な世界だつたのだな。――おれの死骸はかう思ひながら、その玉のやうな睡蓮の花を何時までもぢつと仰ぎ見てゐた。

とは戯言ではあるまい。「おれ」の「憧れ」は決死のそれだ。テロリズムの行き着く一つの終点としての焼尽……いや、水底の魚と重なる、とは、クリスチャニティの極北……?

燃え盛りながら水底へと沈んでゆく晩夏、「お魚さん」は金魚鉢に身を投げるわけにも行かない。

「止してくれ、俺はこの間から、もうお魚じゃないんだ。人間でもない。何だかよく分からない。……イグドラジィルの樹が見つかるまでは、どうやら、もう魚にはなれそうもないんだ。」

魚でも人間でもない、何でもないものに成り下がった「お魚さん」こそ紛れもない、嗚呼、(章題)!

その晩夏より四半世紀が経ち、薔薇色の「未来都市」を喧伝して浮かれる万博広場を《太陽の塔》がぶっ貫いたまでは頼もしかった。が、黒い太陽が魚類の性根を砂浜に打ち上げられた海月みたいに干上がらせて、一匹たりとも水中都市の惨状を思い出すことができない。

幼児性ナルシシズムにおいては、時空間が自我と不可分のものとして経験され、「世界との一体性」の感覚が得られることで、見捨てられた感や孤独感から逃避することが可能になる。喪失感から生じるメランコリーは、この幼児性ナルシシズムと組み合わさって、特殊な歴史認識と特殊な歴史表象の形態を生みだすのである。

「ポスト・ソヴィエト的主体のメランコリー」平松潤奈(一九七五- )訳

塔の胎内巡りを終え、未来を謳う各国のpapillonと戯れる魚類たちを「人類の進歩と調和」なるスローガンが揶揄った万国博覧会であった。

一九六四年、SF作家の小松左京(一九三一–二〇一一)は、各分野の専門家を招いて自主研究会「万国博を考える会」を立ち上げ、後には研究会のメンバー共々《太陽の塔》制作の中心的なスタッフとして加わっている。彼が塔の地下展示のサブ・プロデューサーとして辣腕を振るう裡で書き進めた大作『日本沈没』も、人魚たちの記憶喪失の容態を測定する地震計の如く鋭敏な装置以上のものではない。巍巍たる背骨が国土を貫く極東の一国は「竜」に譬えられ、エピローグの題は「竜の死」とある。「忘却と反復」、記憶を失った人魚は〈未来学〉でもって自らの出自を探り当て、図らずも韻を踏んで水底の歌の続きを詠った。

「竜」の威信を懸けた一大イベントに「お魚さん」一行の行幸啓も在る。病状はこちらも同断で、塔の根もと即ち「時間の元点たる座標O」に居ながらも時間の樹「イグドラジィル」に気が付かないでいる。

行きましょうよ、もう七時よ。神話なんて嘘っぱち、そんな樹なんかどこにもありゃしないのよ。

しかしbe deceivedとbe conceived、そこで何かが生まれる。夢のような出遭いがまた一つ、美奈子と同じ声色で、

こんなところに、生きていたのね。

あんなに捜したのに。

と言う。こうして《明日の神話 Myth of Tomorrow》は見つかった。岡本太郎(一九一一 – 二〇〇五)の作。眼の前に視える。

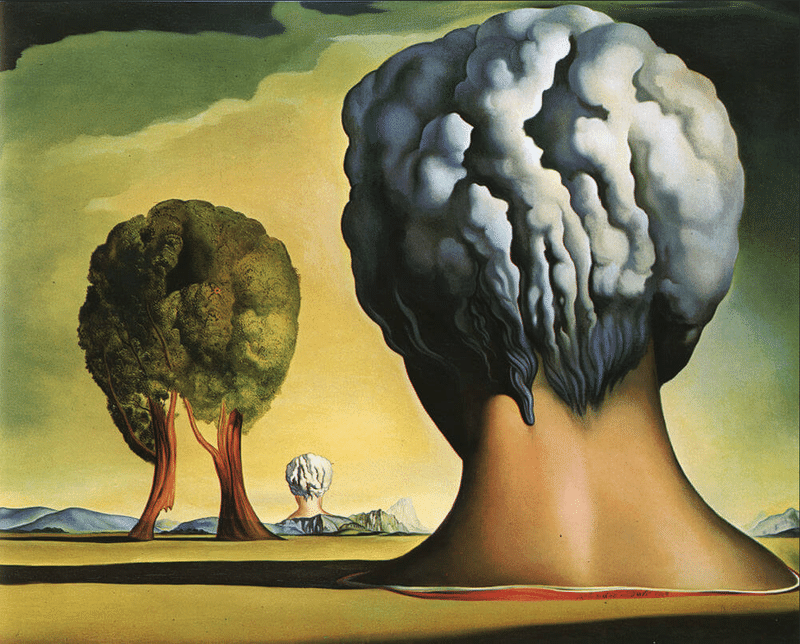

「賦」の拠り処の一つに数えられる。きのこ雲~女~樹の観念連想はもとより、

「その女の顔は、ああ、彼女の顔はさっぱり思い出せない、というより、私はほとんど彼女の顔を見ていなかったもののようです。何故だかは分らない」 (「撲滅の賦」)

の記述もこの一枚に拠っていよう。

(澁澤氏はこの絵に「第一夜」の影を見た。それはすなわち「第一夜」をシュルレアリスムの一文と見做していたということである)

太郎が描くのは初春、「お魚さん」の幻視は晩夏のそれだが、肋骨所収の「賦」の発表が一九五五年七月のこと、ユリノキがまた化けて出た前年三月一日の一事が澁澤氏の脳裏に浮かばなかったと言う方が無理であろう。

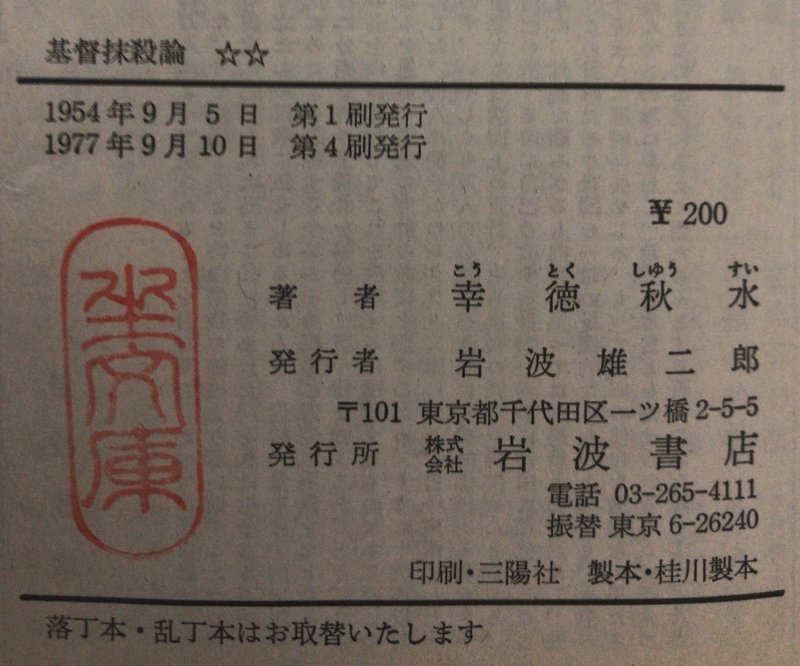

太郎も捉えたその光景から半年を経た一九五四年九月には、幸徳秋水の『基督抹殺論』が岩波文庫で復刊を果たす。一九五一年の所謂「五十一年綱領」以後、日本共産党は議会主義を捨てて暴力革命へと路線変更を図り、党員による襲撃と抹殺が流行となり、

金魚の存在を抹殺すべき必要且つ充分なる理由を私は探しました。

という「お魚さん」の語調にも、影を落とした。

(…)サディズムは何よりもまず、瀆聖の実行、道徳的叛逆、精神的放蕩、完全に観念的でキリスト教的な錯乱の裡にこそ存するのである。

と知ってのこと、クリスチャニティを通り越してサディズムにまで一挙に至りうる牢獄が日本に在り得たことを示す『基督抹殺論』が澁澤氏の眼を捉えなかったはずはない。

その抹殺の手つきに何やらん先んじている一九〇八年の『夢十夜』「第一夜」、夢の主語省略の鮮な神業を横目に、悍ましいユリノキのことを眴せする女の眼球を愛でながら、

安らかに眠って下さい

過ちは

繰返しませぬから

広島平和都市記念碑に刻まれた一文中の忌諱された主語を巡っての碑文論争(一九五二- )にまで思いを馳せたというのに。

澁澤氏、知っていたら、ひとこと位あってよかったはずと思うのだ。

貝に成るのもしかし、無理からぬことだったろうか。時宜を得た抹殺を披露したまさしく一九五五年七月の末、党はそれまでの騒擾を十把一絡げに、一部の過激派の「極左冒険主義」がもたらした誤りとして退けてしまうのだから。それで少なからず幻滅させられたのだろう。裏切られた「お魚さん」は、ダイナマイトを『ソドム百二十日』の巻物に持ち替えて、二度と政治の話をしなかった。

とまれ、大広告の前に戻ってきたわけだ。読譜の中に突飛な年表tableが浮かび上がり、時間の樹「イグドラジィル」のか細い忌み枝を一本盗み了り、しかし、

このような年表的歴史観は、むしろ叩きこわすべきなのであって、(…)

いや、目次tableに沿って本を読むことの何が悪徳だろうね(と此処で懐から徐に本を取り出しました)、「イグドラジィル」ygdrなる巨木の一枝は小さな珍本に換わり、これは何処ぞの道具屋の所為でない、一九二〇年に春陽堂より初刊のその作品集は字味掬すべき書題を『影燈籠』kgdrという(伏す龍が見えますね)。著者は言わずもがな、目次は以下の様であった。

『蜜柑』

『沼地』

『きりしとほろ上人伝』

『龍』

『開化の良人』

『世之助の話』

『小品四種』(『黄梁夢』『英雄の器』『女体』『尾生の信』の四作)

『あの頃の自分の事』

『じゆりあの・吉助』

『疑惑』

『魔術』

『葱』

『バルタザアル』

『春の心臓』

(とうとう発見したぞ!)

どうすればよいのか、自分のどきどき鳴る心臓を手にとりだして、

(第六章 おわり)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?