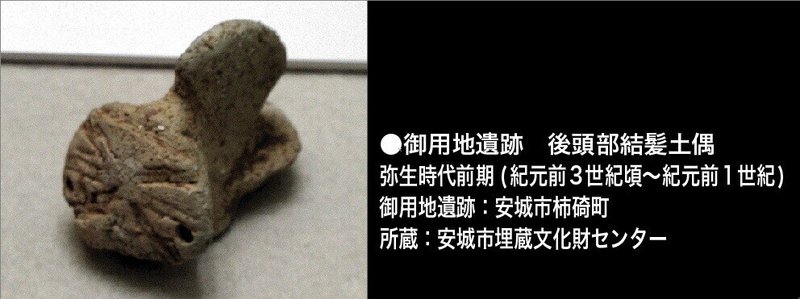

御用地遺跡 土偶 60:蛇神による足止め

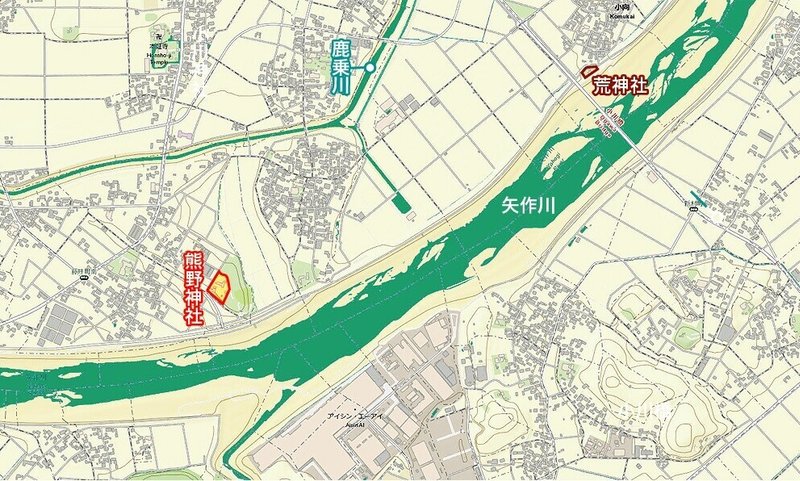

安城市小川町 荒神社の矢作川(やはぎがわ)下流1.5km以内の右岸に位置する藤井町の熊野神社に向かいました。

なぜなら、小川町 荒神社の荒神をスサノオと見るなら、藤井町 熊野神社に祀られている神がスサノオの母親のイザナミである可能性があるからです。

逆に藤井町 熊野神社にイザナミが祀られていれば、小川町 荒神社の荒神がスサノオである可能性が高いことになります。

矢作川のかなり高い堤防上から見下ろす藤井町 熊野神社の杜は東側に面している藤井公園の森と一体になっていた。

社頭(上記写真左手の玉垣の切れ目)は南西側にあって、15段ほどの石段から表参道が始まっていた。

石段の麓に「村社 熊野神社」と刻まれた社号標があり、石段の上には石鳥居、さらに鳥居の奥には瓦葺の屋根がのぞいている。

社頭脇に2輪車しか入れないデッドスペースがあったので、そこに愛車を入れた。

石段を登ると、石造伊勢鳥居が少し奥に設置されていて、鳥居の奥は開けていて、特に参道は設けられていない。

鳥居の正面奥には瓦葺入母屋造平入の拝殿が設けられており、その右隣には境内社の鳥居、左側には瓦葺の社殿が連なっている。

それらの背後には濃い社叢が立ち上がっている

鳥居をくぐって真っ直ぐ拝殿に向かうと、拝殿は1.5mほどの石垣の上に設置されており、石垣上には玉垣が巡らされている。

石垣の中央にある石段の手前には10mに満たない石畳の参道が設けられていた。

拝殿の正面には格子戸が閉め切られている。

その拝殿前に上がって参拝した。

社頭に設置されていた『熊野神社 由来』の板碑には以下のように書かれていた。

熊野神社は、熊野大権現と称し、藤井城主松平利長、その子信一より、守護神として深く尊崇を受け、五郎田の地に水田五反歩、御神刀、御神鈴を献納せられたと伝えられ、往古より藤井郷の産土神として祭られてきた。紀州熊野より勧請した伊邪那美尊を御祭神として 熊野の地に祠を建てゝ、鎮守の神として祭られたのが始めとされている。また旧字白山の地には大己貴命を祭る白山社、さらに阿原の地には、国内神名帳に記されている玉柱屋姫命(※タマハシラヤヒメ)を祭る正四位下伊麻留明神(※いまるみょうじん)の社があった。慶長九年(※1604)、矢作川開削のため、熊野神社は現在の地に遷座され、正徳二年(※1712)、社殿の大造営の折、先の三社と熊野新宮の速玉男命、那智の事解男命(※コトトケノオ)を勧請して六社が合祀された、正徳二年、社殿造営の棟札には、熊野三社大権現と記され、古くより村人の厚く崇敬するところである。

敬織

(※=山乃辺 注)

元になって祀られていたのは、やはりイザナミだった。

玉柱屋姫命は初めて遭遇する神だが、Wikipediaの以下の情報しか見当たらない神だ。

伊雑宮((※いざわのみや)の『御鎮座本縁』などでは天叢雲命(※アメノムラクモ)の裔、伊勢国造の祖・天日別命(※アメノヒワケ)の子である。『公式ガイドブック 全国一の宮めぐり』では伊佐波登美命(※イザワトミ)の妃神と解説。

(※=山乃辺 注)

玉柱屋姫命の夫である伊佐波登美命の名が気になる。

「トミ」は登美長髄彦(トミノナガスネヒコ)に通じる名前だからだ。

●天叢雲命の裔

●伊勢国造の祖・天日別命の子

●伊佐波登美命の妃神

上記3者のどれもが天孫族を迎え入れた国津神(縄文神)を示すものだ。

となると、玉柱屋姫命もセオリツヒメにつながる人物である可能性がある。

拝殿前を降りて、拝殿の東側にある石造八幡鳥居の境内社を見に行くと、鳥居の前には使いの牛が設置され、2月の中旬ということで白梅が百花繚乱となっていた。

その示すものは天神社(菅原道真公)だ。

この天神社は『熊野神社 由来』に記述が無いので、近年にここに遷座した神社だと思われる。

拝殿前の広場の北西に位置し、表参道の方に向けた石造明神鳥居を持つ境内社が祀られているので、そちらに観に向かった。

その鳥居には「社口社」(しゃぐちしゃ)の社頭額が掛かっていた。

鳥居の奥には瓦葺切妻造平入の覆屋が階段状の基壇上に設置されている。

この覆屋の蟇股(かえるまた)にはプレーンで美しい波の丸彫りが装飾されていた。

また、足元の踏み木には珍しい波模様の入った古木が使用されていた。

屋内には正面の棚に檜皮葺(ひわだぶき)流造の社が祀られており、床にはムシロが敷かれている。

ムシロは暖かいので、冬季に行われる御神事があるのだろうか。

この境内社も『熊野神社 由来』に記述が無い。

西本郷町 和志取神社(わしとりじんじゃ)境内末社社口社の場合はその祭神を蛇神と推測した。

それは変わらないのだが、その時の材料とした豊田市畝部西町 社口社の祭神は神社庁が割り当てたと思われる猿田彦命だったのだが、新たにネット上で江戸時代までは石上神(イソノカミノカミ)が祀られていたという情報を見つけた。

そしてもう一社、現在は猿田彦命を祀っているが、江戸時代までは石上神を祀っていたという社口社を見つけた。

以下に2社を整理する。

刈谷市小垣江町 社口社 祭神:石上神(現主祭神:猿田彦命)

豊田市畝部東町 社口社 祭神:石上神(現主祭神:猿田彦命)

となると、「社口社」という社名は石上神に由来し、以下のように変遷したことが推測できる。

石上神→石神(シャクジン)→シャグチ(社口)→社口社

そして、石上神の総本社と見られる奈良県天理市の石上神宮(いそのかみじんぐう)とつながってくるが、その主祭神は布都御魂大神(フツノミタマ)となっており、それは布都御魂剣(フツノミタマノツルギ)を神体とする神であった。

この布都御魂剣は石上神宮へ移される前には岡山県赤磐市(あかいわし)の石上布都魂神社(いそのかみふつみたまじんじゃ)に存在していたことがはっきりしている。

布都御魂剣は日本神話では「十握剣(トツカノツルギ)」と呼ばれており、石上布都魂神社に参拝した折、宮司さんにその模型を持たせていただいたことがあるが、想像していたよりやや小型の剣だった。

《本宮への登頂》

この石上布都魂神社本殿は大松山の中腹に位置し、本殿の裏面に当たる山頂には古代から祀られてきた巨大な磐座が存在し、その磐座に溜まった水は枯れたことも腐ったこともないとされている。

この水に関わる伝承は、やはり蛇神のメタファーだと思われる。

さらに石上布都魂神社の本宮に向かった時、その神が蛇神であることを示す体験をした。

大松山にはモーターサイクルで登ったのだが、それは天候が晴れていたからだった。

脇参道から一気に石上布都魂神社の境内に駆け上がることができ、境内にある休息室の脇に出た。

休息室にはたまたま高齢の宮司さんがいらして、一時会話をすることができた。

大松山頂上にあるという磐座の前に祀られた本宮を参拝するために、石上布都魂神社本殿の裏山に向かうことにして、その登り口に向かったところ、小さな朱の鳥居があった。

その鳥居をくぐったところ、小雨がパラパラし始めた。

山頂までの距離が不明なので、このまま登るか中止するか迷ったのだが、かなりの小雨だったことと、もう、二度とここにやって来る機会は無いだろうことからも、登山を強行することにした。

登ってみたら、本宮までは12分ほどだったが、登るにつれて雨足は強くなり、本宮に着いた時は本格的な雨になってしまった。

もちろん、雨宿りする場所など無く、不敬だったが、本宮のごくわずかな

庇の下に妙な格好でへばり付いて、小降りになるまで、雨宿りするしかなかった。

雨は1時間近く続いた。

神社で足止めされるのは自分の祖先に関係のある神社が多いのだが、祖先と関係の無い場合もあって、そんな時は、そこの神に気に入られた証と解釈している。

やや雨脚が緩くなったので、雨の中、磐座の周囲だけ見学して(禁足地となっている)本宮に雨宿りのお礼を伝え、ずぶ濡れで、石上布都魂神社の境内まで下山したが、裏山の麓の鳥居をくぐったのとほぼ同時に雨はすっかり止んでしまった。

こういう雨が関わっている出来事も、個人的には蛇神の所業だと感じている。

この時の体験から、「石神(石上神)」は布都御魂剣が石上神宮へ移される前に置かれていた石上布都魂神社の磐座(いわくら)に由来するのではないかというのが個人的な意見だ。

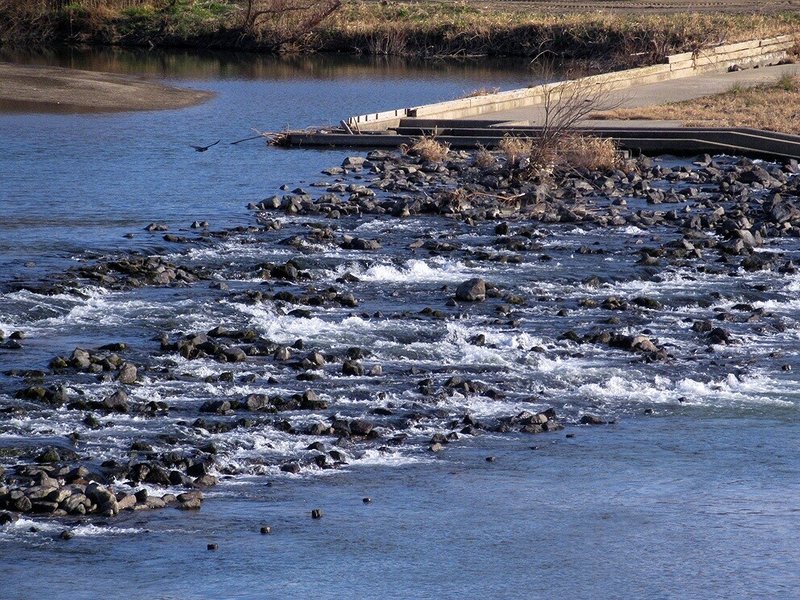

熊野神社脇の堤防上から見下ろす矢作川には砂利を置いた堰が設けられていた。

コンクリートの壁でなく、砂利を置いたのは川魚が遡れるようにしたものだろう。

対岸から矢作川に流れ込むコンクリート壁の設けられた用水路の支流も見えている。

その上流側を望んだのが以下の写真だが、対岸右手の西尾市にはアイシンの城山工場が連なっている。

◼️◼️◼️◼️

県道26号線〜44号線を北から南にたどり、矢作川にぶつかる経路にある神社を辿って来ましたが、この経路の神社は藤井町 熊野神社で終了です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?