麻生田町大橋遺跡 土偶A 76:関山神社奥宮に登る

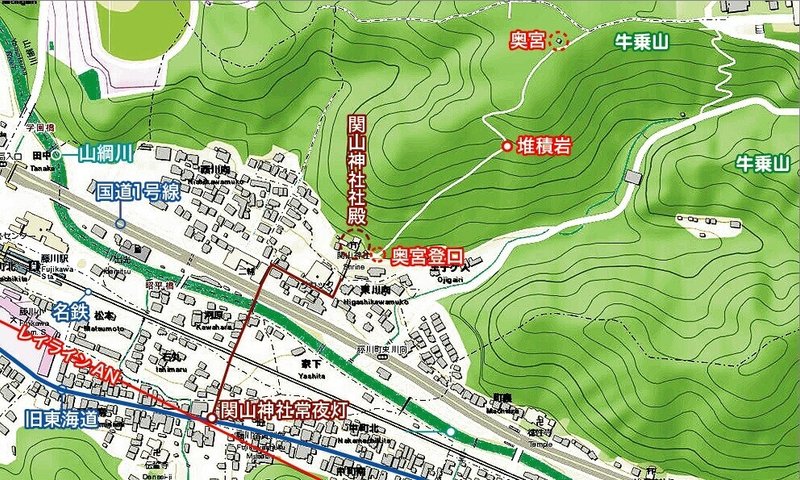

愛知県岡崎市の関山神社境内社若宮社の右脇から関山神社奥宮に向かう登口がありましたが、この日山登りするのは3ヶ所目となりました。地図を見ると、平面距離で登口から奥宮まで500mくらいで、距離も標高(約160m)も、この日もっともハードな山登りとなりました。

奥宮への登口は石段で始まり、すぐ先の石造明神鳥居先まで石段が続いていた。

つまり、この登山道は奥宮の表参道でもあるのだが、石段の麓には以下の道標が建てられていた。

←関山神社奥宮

牛乗山 登口

この山は「宮山」、「赤山(関山)」、「牛乗山」と複数の名称で呼ばれて来たようだが、「牛乗山」は、もとは密教寺院の山号ではないかと思われ、関山神社主祭神の手力雄命(タヂカラオ)に合祀された須佐之男命が習合した牛頭天王と関係がありそうな名称だ。

石鳥居をくぐると、参道はすぐに森の中を登る急な山道に変わった。

この山道も50mほど登ると空が開け、路面は瓦礫になった。

左手は立ち上がっている土手、右手は水路になっていたのではと思われる低い林になっていた。

昨年、山登りした本宮山(砥鹿神社奥宮)では肩痛に襲われたことから、

それ以降、肩甲骨を緩めるストレッチを毎日してきているので、両腕と肩は軽く快調なのだが、この日登った前の2山のダメージなのか、下半身がぜんぜん動いていない感覚だった。

登山路の空が開けてから急坂を200mも登ると、登山道の傾斜はさらにきつくなり、参道が90度折れた場所に差し掛かったのだが、その傾斜は40度近くあり、四つんばいでないと登れない状況だった。

そして、その部分には海底に砂や生物遺骸が堆積して形成される堆積岩(石英片岩:ヘッダー写真)層が露出していた。

なぜ、そんなことが解ったのかというと、この記事を書いていて、牛乗山は東隣の山にも連なっていて、そこには「牛乗山第三紀末波蝕巨礫群(うしのりやまだいさんきまつはしょくきょれきぐん)」と呼ばれる地殻変動で海底が山になっていることから、天然記念物指定を受けた場所であることを知ったからだった。

「第三紀」とは6,430万年前〜260万年前の地質時代区分のことだ。

この時代にはすでに最初の霊長類が地上に出現していたが、日本列島に最初に人類が渡来して来たのは第三紀の3万8,000年前とされている。

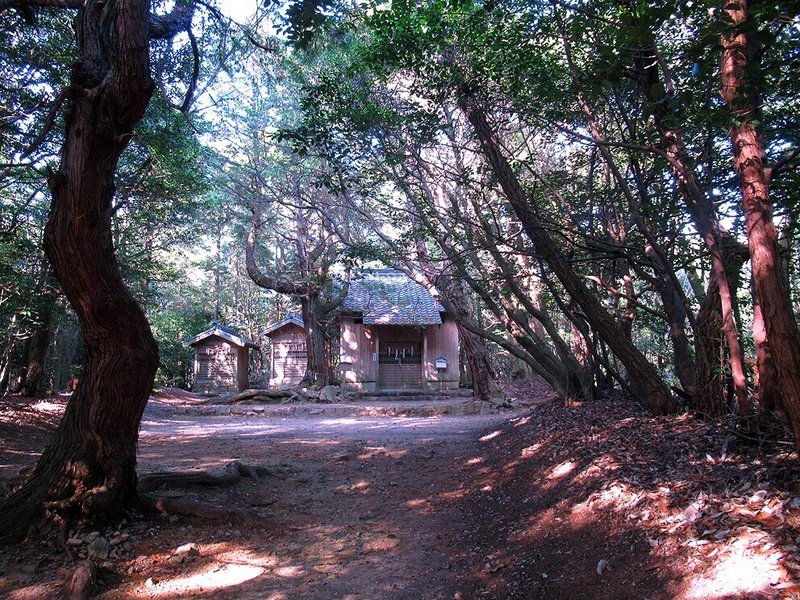

それはともかく、堆積岩を乗り越えると再び森の中に入り、先にあるヘピンカーブとスプーンカーブを曲がって100mほど進むと、2段だが石段があり、石段上に1対の常夜灯の設置された場所に出た。

石段の先の参道は登りの傾斜が緩やかに変わり、路面も整備されている。

対の常夜灯から80mほどで、社殿が3棟設置されている場所に到達した。

3棟の社殿のうち、右端(東端)のもっとも大きな瓦葺切妻造平入の建物が関山神社奥宮だった。

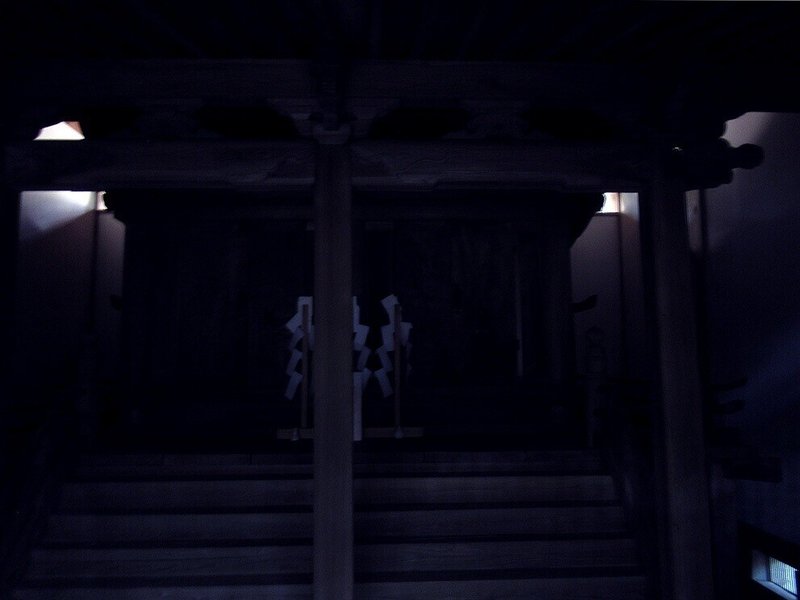

向拝屋根の下に上がって参拝したが、社前の立て札に掲示された『藤川宿まちづくり研究会』資料には以下のようにあった。

《関山神社(奥宮)》

「関山神社」は、藤川宿の北の山 「明神山」の頂上付近に祀られ、 藤川町氏神である。この宮の祭神は 「天手力雄命・須佐之男命・仁徳天皇」とされている。

この神社の創立は不明であるが、古くは 「赤山大明神」と称され、室町時代の末頃、今の奥宮付近に勧請されたと思われる。 昔から「赤山大明神」は延命富貴の神と信仰されていて、江戸後期に麓に副殿(里宮)ができ、祭事は里宮で行うようになった。

また、 神社名は明治の初めに「関山神社」と改称して今日に至っている。

この資料には、5つ目の山名「明神山」が記されている。

格子戸越しに覆屋内を見ると、奥の棚の上に奥宮が祀られていた。

軒下の関山神社奥宮表札には祭神として「天手力雄命」のみが記されていた。

(この項続く)

◼️◼️◼️◼️

この関山神社奥宮の次の記事に移る前に牛乗山第三紀末波蝕巨礫群が取材できれば、緊急で再度牛乗山に向かいたいのですが、このところ、雨の日が断続的に続いているので、はたして行く時間が取れるのかどうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?