本刈谷貝塚 土偶 26:伏見町 弁財天

このページでは碧南市に位置する弁財天を紹介する。

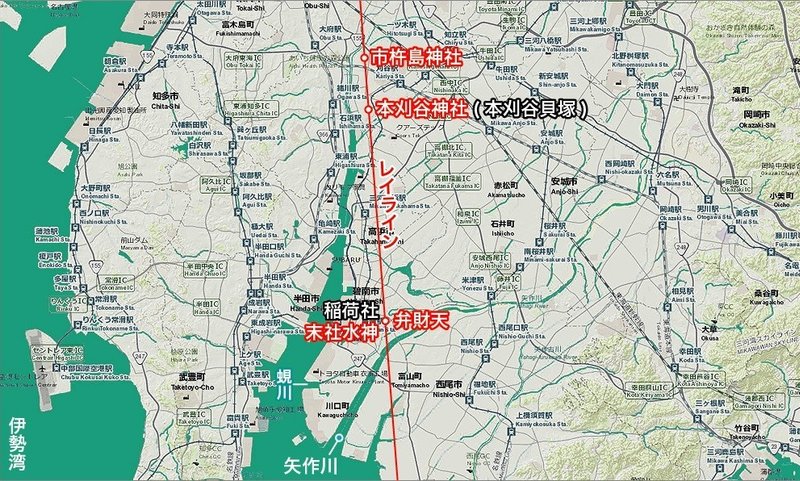

新たに本刈谷神社(本刈谷神社貝塚)と高津波町市杵島神社を結ぶレイラインを設定した。

そのレイライン上を探索したのだが、愛知県内では、南方向に位置するわずか1ヶ所の祭祀場がヒットした。

それが以下のMAPにある碧南市伏見町の「弁財天」だが、同じ場所に「稲荷社境内末社水神」とあるのは現地で予定外で遭遇した祭神だ。

双方は50m以内に位置していて、下記のスケールのMAPでは同位置の表示となってしまう。

この日は前出『本刈谷貝塚 土偶 20』のレイライン上の岡崎市小園神明社から

伏見町 弁財天を目指し、熱暑のために熱中症寸前の状況で、県道303号線を経由して東から矢作川(やはぎがわ)を渡って接近することになった。

すると、303号線の南側に面した街角に松の巨木に社頭を覆われ、玉垣に境内を囲われた黒っぽい社堂が目に入ってきた。

303号線は歩道が広いので、歩道の生垣脇に愛車を駐めて、社頭に立ったのだが、社頭は歩道ではなく歩道から南西に延びる路地側に面して設けられていた。

歩道側に社頭を設けると、鬼門を向いてしまうので、それを避けるためであったのは明らかだ。

仏教系だからなのか社頭に鳥居は無く、1対の石灯籠が設置されていた。

社号標はあって、「辨財天」と刻まれていた。

石灯籠の間を抜けて境内に1歩、脚を踏み入れようとしたら、たたらを踏みそうになたった。

なぜなら、気づいたら自分が空中に居たからだ。

境内の入り口から足下はすでに池になっており、参道は最初から石橋になっていたのだ。

石橋の表参道は東から境内の中を斜めに西に向かい、途中で折れて北西に向かい、社殿の正面の石段につながっていた。その総距離は10mに満たないのだが。

弁天社堂は水面から2mほど露出している、微かに寺勾配を持つ石垣の基壇の横幅一杯に簓子張り(ささらごばり)の板壁を持つ建造物として設置されていた。

石橋の欄干が朱塗りではなく細いステンレスポールを使用してあったのが欄干の存在感を薄くしており、高所恐怖症の人には少なからず怖い参道なのではないだろうか。

池面上には碁盤ノ目状に糸が張ってあったが、用途が不明だ。

社堂は本瓦葺入母屋造棟入で屋根の隅棟を飾る鬼瓦上に珍しく、蕨手形の瓦が装飾されていた。

仏教系の弁財天だが、向拝の梁からは立派な注連縄が下がっている。

正面の板戸は閉まっていて、賽銭箱は置かれていなかった。

置くスペースは無いだろうが。

社頭脇に立てられている板碑『弁財天 由緒』にはこうあった。

伏見屋新田の大地主であった、二代市古七郎平永昌は大堤上の切に移住し、この弁財天を屋敷内に祀った。京都の仏師文弥の作と言われている。

文政五年(1822)頃四代市古七郎平貞造は伏見屋中鴻島に移り、広大な市古屋敷をつくり、その屋敷の西端に、弁財天を大堤より移し祀る。福徳財宝の神として、弁財天を屋敷神にし、子孫繁栄を記念、崇拝した。

また、池の水辺に社堂があるのも、もと河川神であったことに由来しているのであろう。

その後、明治十九年(1886)故あって、広く伏見区民が崇拝信仰する弁財天となった。なお、平成元年度に道路拡張のため、弁財天社堂を移築し、同境内を整備した。

文中の「大堤」とは弁財天の東240mあまりを南北に流れていた蜆川(しじみがわ)にあった堤のことだろうか。

拝所前から石橋を振り返ると、参道は短いのに高低差は大きい。

足元の池内を見下ろすと、緋鯉の稚魚が群れていた。

◼️◼️◼️◼️

この日は熱暑の中、最初に訪問した岡崎市の小園神明社から河川沿いを三河湾まで下ったことで、陽光を長時間浴び、消耗した。しかし、今はコンビニエンス・ストアで氷が手に入るし、冷と休息が取れる場合もある。便利になった一方で、幹線道路は日本中、同じ店舗が並ぶことになり、走っていてのローカルな楽しみは低下してきている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?