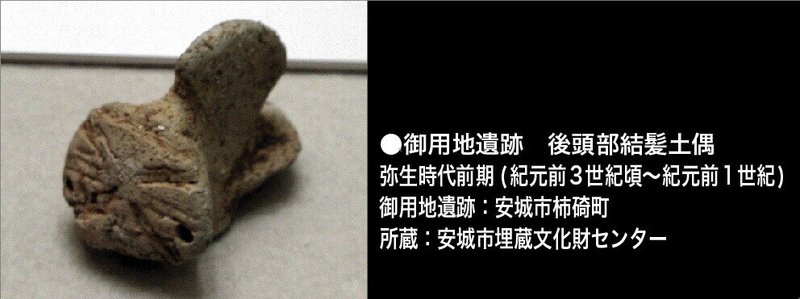

御用地遺跡 土偶 53:アキバのアラハバキ

岡崎市西本郷町の荒神神社の周辺に「飛鳥神社」という、気になる社名の神社を見つけたので、向かうことにしました。

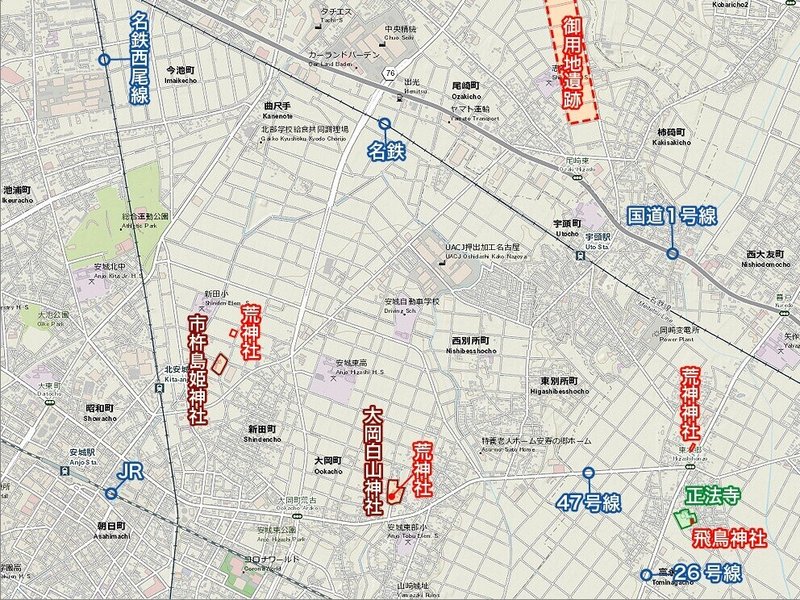

飛鳥神社も西本郷町に存在し、荒神神社の真南360mあたりに位置していた。

西本郷町 荒神神社から県道26号線を南下して東側の路地に入り、飛鳥神社の南側に回り込むと、寺院の本堂らしい大きな建物と接する公園の脇に石鳥居があるのが目に入ってきた。

路地を北上する形で、鳥居に向かうと、その手前に、通常なら鳥居の内側にあるはずの、玉垣の組まれた祓戸(祓戸:神官が祓えを行なう場所)があったので、その脇に愛車を駐めた。

見ると、その玉垣には子持亀甲に左三つ巴の神紋が入っていた。

子持亀甲は出雲のトーテムだが、「飛鳥」と何の関係が、と思いながら境内が路地に直接面しており、何の垣根にも囲われていない石鳥居に向かった。

石造の明神鳥居の正面奥15mほどの場所に瓦葺入母屋造平入の拝殿が見えており、石畳の表参道が鳥居の10mほど先から拝殿に向かって延びている。

表参道の右手はイチョウの巨木。

左手には間を玉垣で仕切られているが、鐘楼が建ち上がっている。

神仏習合していた場所のようだ。

表参道の石畳の入り口に立つと、石畳の始まる場所からは砂利が敷き詰められていた。

拝殿はここも、正面は板壁に格子窓の付いた舞良戸が立てられている。

上記写真の拝殿左手に見えている瓦葺の建造物は隣の雲松山(うんしょうざん)弘宣院 正法寺の山門であることが後で判った。

拝殿前で参拝したが、この飛鳥神社も境内に祭神に関する情報は見当たらなかったが、ネット上には以下二柱とする情報があった。

・八重事代主命(やえことしろぬし)

・迦具土命(かぐつちのみこと)

八重事代主命は出雲大社の主祭神、大国主大神の息子だから、子持亀甲に左三つ巴の神紋から推測したことは的中した。

迦具土命(カグツチ)に関しては、ここまでの47号線周辺に祀られてきている3社(最上記MAP参照)の荒神の正体の一つでもあった。

迦具土命は生誕時に母親のイザナミを焼死させているように火ノ神であり、竈神(かまどがみ)としての荒神と一致することから、関西圏では荒神として祀られている。

ここまでの47号線周辺の2社の荒神社が娘の市杵島姫命とセットで祀られていることから、もう1社の荒神神社も含めて、3社の荒神の正体は市杵島姫命の父親のスサノオと判断したのだが、ここ飛鳥神社の迦具土命も荒神として祀られているのではないかと考えたのだ。

そもそも、迦具土命とはスサノオの別名でもあるのだ。

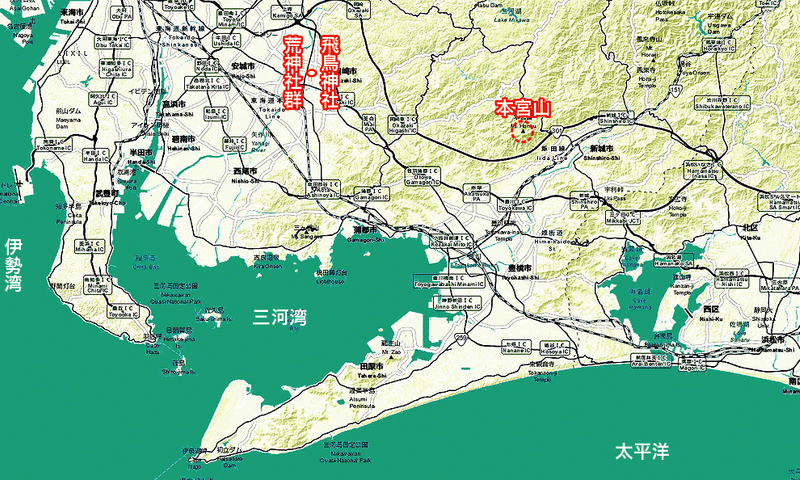

この記事を書く直前に梅雨の合間を縫って、豊川市にツーリングし、三河国一之宮である砥鹿神社(とがじんじゃ)に参拝した。

砥鹿神社の祭神は大国主大神の別名とされる大己貴命(オオナムチ)である。

この砥鹿神社には背後に神体山である本宮山があって、その山頂周辺に砥鹿神社の奥宮が存在する。

つまり,現在の砥鹿神社は元は本宮山の奥宮の場所に祀られていたのだ。

そして、奥宮の社殿左脇には境内社として荒羽々気社(アラハバキしゃ)が祀られていた。

奥宮に参拝したのは数年前のことだったが、奥宮の社殿前で参拝した時に不思議な体験をしたのだが、そのことから、本宮山(砥鹿神社)に最初に祀られていた神がアラハバキ神であると直感した。

そして、縄文の蛇神荒羽々気が荒神の最初の姿だと理解した。

アラハバキ神は下記のアステカ神話の、翼を持った蛇神ケツァルコアトルと同系の神だと思われるのだ。

しかし、やはり飛鳥神社の祭神2柱は社名の「飛鳥」と結びつかない。

ネットで調べてみると、岡崎市の北野廃寺跡で「やはぎ・飛鳥まつり」が行われたという情報があった。

この廃寺になった寺院が飛鳥時代に建立され、千年ほど前まで岡崎市に存在したという。

飛鳥神社の名称は神仏分離令で別けられる前の、隣に存在する正法寺が廃寺になった寺院と何らかの関係があったことから名付けられたのかもしれない。

ただ奇妙なのは、やはぎ・飛鳥まつりが現在の飛鳥神社とは関係してなく、小生が矢作川(やはぎがわ)西岸で巡った酒人神社(さかとじんじゃ)や和志取神社(わしとりじんじゃ)など5社の神社が関わって行われたということなのだ。

●酒人神社

https://note.com/38rashi/n/n0338539eb247

●西本郷町 和志取神社

https://note.com/38rashi/n/n30d9191f60f1

やはぎ・飛鳥まつりには以下のような電飾の龍が出るようだ。

それはともかく、格子越しに拝殿内を観ると、寺院ぽい拝殿の外観とは真逆で、床は素木、壁には白地を基調にした幕が張られ、雅なイメージで、本殿に上がる階段の上には鏡が設置されていた。

拝殿から下がって屋根を見上げると、降り棟鬼飾りに「秋」の神紋が入っていた。

飛鳥神社の前身は秋葉神社だったようだ。

秋葉神社の祭神は飛鳥神社の祭神の1柱と同じ迦具土命である。

つまり、秋葉神社が飛鳥神社に変化した時に八重事代主命が合祀されたことになる。

が、八重事代主命も「飛鳥」とは結びつかない。

しかし、以下の図式からすると、

秋葉神社主祭神=迦具土命=荒神=アラハバキ神

火之迦具土大神を主祭神とする秋葉山本宮秋葉神社の正体は荒羽々気神社であることに今更ながら気づいた。

秋葉神社の社名はアナグラムだったのだ。

アラハバキ

ア バキ→アキバ

話を飛鳥神社に戻すと、由緒書きによれば、この神社は長谷部氏の祖先が大和国より勧請した神社だという。

前身は予想した「秋葉神社」ではなく、「秋葉山社」という社名だったという。

『先代旧事本記』によれば、三河長谷部氏の祖先が和志山古墳に祀られている五十狭城入彦皇子(いさきいりひこのみこ)である。

脇に回って本殿(下記中央の屋根の社殿)を観てみると、拝殿と同じく、瓦葺入母屋造棟入の建築物で、ごつい熨斗瓦が乗っており、明らかに寺院の建物を流用したものだった。

その本殿の東側には民家によく使用された大和塀で囲われた中に朱の鳥居を持つ境内社が祀られている。

縦格子戸越しに瑞垣内を見てみると、瓦葺切妻造平入の古社が祀られていた。

境内社に関する情報はネット上にも見当たらないが、朱の鳥居からして稲荷社だと思われる。

本殿の西側にも不明の3社を1棟の社内に祀った境内社が設置されていた。

拝殿の西側から飛鳥神社の裏面に迂回すると、東向きの正法寺の山門があった。

山門脇の寺号標には「真宗大谷派」とあり、山門の奥には本堂。

大きな十六菊花紋の付いた山門をくぐると、境内には五色の幟がはためいていた。

これは密教を示すものだ。

つまり、正法寺の前身が密教寺院であったことを示している。

結局、飛鳥神社は正法寺の境内の中に組み込まれた形になっていることが判った。

◼️◼️◼️◼️

ヘッダー写真は正法寺内にある庫裏ですが、屋根上に瓦葺入母屋造で白壁に花頭窓(かとうまど)を持つ小部屋の乗った、寺院でしか見られない珍しい建物でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?