■Perfume×Technology Reframe解題

★本稿は前段となる「額装(frame)メディアの人類史試論」と本論となる「Reframe解題」の2部構成となっています。前段の試論を踏まえていただくと、表現史上におけるReframeの意義がより深く仔細に理解いただけるよう構成しておりますが、「長すぎる前置き」でもあるため、これを飛ばしても問題ないようにしています。「前置きは要らない」方は、目次から▼本論:Reframe解題までスクロールダウンしていただいた上でお読み下さい。

▼前段:額装(frame)メディアの人類史試論

■人類はframeする

ここに1枚の絵があります。

絵の内容については、ここでは論じません。

注目したいのは、画の周囲を取りかこむ<額縁:frame>。

人類史、とりわけ西欧世界においてある時期まで、絵画とは<宗教画>であり<祭壇画>でした。神とヒトをつなぐメディアとしての絵画(宗教画、祭壇画)は、建築物の内側を組む、あるいは装飾するframeに縁取られ、イコン、祭壇画として教会、聖堂などの壁面や祭壇にビルトインされていました。

それらを起源としルネサンス期に、私たちが知っているたぐいの額と額装が生まれます。額、額装によって絵画は移動可能なアイテム、装飾、調度品として扱うことが可能になり、より広い社会空間、生活空間に関連付けられるようになりました。

*ローマ時代のポンペイやヘルクラネウムなどから出土したフレスコ画が、木枠によって縁取られていたことから、額装の起源をより古く取る説もあります

宗教画・祭壇画などモチーフが限られていた絵画の内容じたいも、それが関係をとり結ぼうとする空間、環境、他者(見る者)との位相の中で変化・発展していきました。

例えば、家族の歴史が階級と結びつく過程の中でニーズが高まり嗜まれた肖像画。例えば、絶対王政から国民国家形成の長いプロセスの中で、現在で言う映画やTV、情報ネットワークに比定しうるメディアとして制作され、機能した歴史画。

額(frame)は歴史のいたるところで装飾をいっそう凝らされ、コンテンツ(絵画)と空間が要求するほどにサイズを拡縮してきましたが、額装することで……frameすることで、そのもの(絵画)を現実(他なる者)と結びつける、絵画(コンテンツ)と現実との間に統合的な関係性を築くという役割は、不変のものとして今に続いています。

その一方で、社会の密集度や様態が変わり技術が発展し、近代、現代と時代が降るに従って、<額装(frame)されたメディア>は絵画+額装という古典的なあり方を越えて進化し、多様化してもきました。

■<frameされたメディア>は産業化する

人類の近現代史は、より多様な、より多くの人々が個人の自由と豊かさを同時に、強く求めてきた歴史です。

その帰結として、人々はより大きな共同体を生み出し、帰属することを選んできました。その意味では、人類史が民主主義と国民国家、そして資本主義を結果として結合してきたのは論理的な現象といえます。

民主主義。

個人の自由と権利がベストではなくともベターな形で保証されるため、民主主義的な社会においては人はそうでない社会におけるよりも、人生や生活において多くの選択肢を持つことができます。

国民国家。

一定の領域に可能な限り多くの人間が帰属する、相互に社会的関係を持つ。

そのことで得られるスケールメリットを最大限に活用しようという、国民国家コンセプト。量的優位性を最大化しようというこのコンセプトと民主主義が結びつくと、より多くの人々が、より広範な自由を求める、より多くの選択肢を求めるという状況が生まれます。

民主主義的な国民国家、そこでは人々はより多くの<商品>を求めることになります。

<商品>は、単に衣食住や娯楽のニーズを満たす物品であるだけではありません。そのことで、人生の選択肢を多様化することに貢献しもしますし、それぞれの選択肢を実際に選択させてくれたり、その様を可視化し、多くの人々に「人生はこのような選択が可能だ」ということを示しもする。個々の人間にとって、<自由を実現する>重要なツールだと言えます。また、<生きる上での選択肢>のニーズ=<商品>のニーズが多様化すればするほど、

その<自由を実現するツール>としての意義が高まれば高まるほど、より多くの商品需要が生まれます。

こういった次第で、民主主義的な国民国家は、より多層的で、量的に拡大し続ける消費社会を必然的にうみだします。そこで求められるがままに多くの商品をうみだせるよう、より大規模なファイナンスを企業にもたらすことのできる資本主義との相性が非常によいのは言うまでもありません。

さて、このような状況下で、メディアは極めて大規模のマス(大衆)の需要に応じるようになっていきます。

額装されたメディア……ここでは便宜的に<frameされたメディア>と呼びましょう……もまた、その需要に応じて、また応じうるだけの技術的な発展の中で、形式だけではなくその機能面においても変質していきます。

主なものを見ていきましょう。

まず、映画。

映画、とりわけその主要な表現様式であるトーキー劇映画は、演劇を4:3のアスペクト比(のちに16:9始め多くのバリエーションがうまれる)を有するフィルムにコンテンツを<額装>、移動可能・複製可能なパッケージにしたものといえます。映画は、モビリティに劣る演劇やオペラになりかわり、社会(都市)の構成要素として設備されている劇場にインストールされてきました。

TV。

TVは、映画のように<額装された演劇>であると同時に、一定の人数の者が集う劇場という社会的な場にではなく、個々の家庭、個々の部屋に個々のために装填されます。<額装された演劇><産業化された演劇>が、ラジオのようにパーソナライズされたものといえるでしょう。

<frameされたメディア>という切り口で解釈すると、映画そしてTVは、それぞれ異なった技術体系によって<額装>されたメディアの近現代的アップデート版だとみることができます。

古典的な<frameされたメディア>という意味での額装された絵画は、鑑賞する個人、調度品として生活空間に導入・発注するオーナー、その関係者のものであっても、あるいは関係する対象をより拡大した歴史画であっても、受容者と個人的・共同体的により密接な関係を結び、「あちら側(内容・コンテンツ)」と「こちら側(受容者)」を関連付けます。そうなるように額装(frame)されていました。

それが長い時間をかけて発展し、<産業化されたframeメディア>となるに至り、社会の成員個々に届くような仕組みをもちつつ、規模においても内容においても多種多様な情報を、群としての人間集団へ一斉に拡散可能なシステムとして発展したわけです。そのシステム全体が、高度情報化社会、高度消費社会の基礎を為しています。

■断片化という自由と資本主義とframeメディア

そういった社会で情報伝達の手段として活用される<産業化されたframeメディア>は、大きく分けて二つの避けがたい宿命を背負ってきました。

1)より広汎な個をカバーする仕方で情報を発し(表現し)、コンテンツを個ではなくより広い大衆、多くの群衆とマッチングする。

→このアプローチで拡散される情報は、集団にとっては重要でも、個にとっては関連性や切迫性は薄くならざるを得ない。

2)その逆に、個々ときめ細かくマッチングするよう情報を個別化・分散化する。

→あらかじめ宿命的に分散している(=自由を保証されている)個にマッチするよう最適化された情報は、分散された個別の情報、その個やクラスタにとってしか切迫した関連性や意味をもたない<断片化された情報>にならざるを得ない。

現代社会において、映画、TVなどframeされたメディアがもたらす情報は、このような切迫性の低下、分散化、断片化に陥ります。「あちら側(内容・コンテンツ)」と「こちら側(受容者)」を強く、広く関連付ける機能が薄くなっていくのです。

これは歴史的なプロセスであり、構造的な事態です。

メディア、情報が断片化する前提として、個人が先立って断片化されているのであり、断片化されること=自由なのですから、既に見た民主主義+国民国家+資本主義のマッチング下では、必然的に招来される状況ともいえます。

個と情報の断片化の促進そのものは、frameされたメディアがプロパガンダに最適化され、大規模な大衆動員を果たして人類史上最悪の大量殺戮を導いた歴史に対する、正当な(そして倫理的な)応答である可能性があります。

frameされたメディアのもたらす、「あちら側」と「こちら側」の「関連付け」そのものが人間を縛り自由を奪うため、その利便性は活かしながら、関連付けの機能性を弱める、そのことでより広汎で安全、安心な利用に供するという方向を積極的に選んできたのが、民主主義+国民国家+資本主義の現代史と考えられるのです。

その一方で、断片化された個と情報を横断し緩やかに、しかし説得性を持って結びつけるタグのようなメタ情報、新たな倫理のあり方を人類はまだ見つけ出していません。

例えば、自らの居場所から離れた場所、遠い場所で起きる出来事、「遠い」と認識可能なかたちで差し出される情報。

例えば、他人の事故、悲劇、戦争について得られる情報。

そういった情報に対して強い現実味を感じたり、当事者性や切迫性、強い関心や共感をもつことは困難です。日常の生活、空間性の認識のために用いている想像力とは異なる(基本的に行使する必要のない)想像力を、対象によってはかなり強くめぐらせなければなりません。

それができるかどうかはそれこそ個人の裁量、自由に委ねられているのが実状であり、であるならば

そのような想像をめぐらす必要はない、という意志を積極的にもつこともまた自由。そこに旧来の「倫理」が介在する余地はありませんし、それら多様な立場を結びつける新たな倫理(タグ)も前述の通りありません。

そのため、この断片化はそれ自体が倫理である一方、逆に暴力やリスクを伴うクラスタ化、分断や対立につながる危険を孕んでいます。断片化される情報は、その情報に基づいて認識と判断を行う個々の人間の断片化、それぞれの『現実』の断片化をもたらし、「あちら側」と「こちら側」を結びつけるばかりか、どんどん遠ざけていきさえするでしょう。

■断片化し、「虚構化する『現実』」と向き合って

クリス・マルケルやジャン・リュック・ゴダールらが1967年の『ベトナムから遠く離れて』で起こした議論は、この断片化の構造に対する感度と問題意識に貫かれていました。それは、産業化されたframeメディア……映画、TV……が、そこに映る「遠く離れたベトナム」をさらに遠ざけるのか、

それとも近づけるのか、その倫理的な緊張を多様に問おうという試みでした。

時代は下り、1991年の湾岸戦争をめぐって『ベトナムから遠く離れて』の問題意識はアップデートされます。

ベトナム戦争と同様、人類史において、とりわけその情報関連史において、湾岸戦争をめぐる事態は大きなメルクマールになったといえます。

ベトナム戦争で当時の米軍は、従軍記者をどこへでも帯同させ、報道にかなりの自由度を与えていました。そのため、戦場の生々しい情報がTVを通じて「拡散」されました。また、量的な優位性、配置の優位性を消されるジャングルでのゲリラ戦、近接戦闘に引きずり込まれたことにより兵士の損耗が無視できない水準に達し、「なぜ遠くアジアの密林で、なぜこんなに多くのアメリカの若者が死ななければならないのか」という議論の高まりを抑えることができませんでした。

純粋に「戦場で勝てなかった」ことに加え、これらの事態により国民の厭戦気分は高まり、戦争への支持を維持することができず、アメリカは建国以来初めて大規模な対外戦争に敗北したのです。

1990年の米軍は、ベトナムの戦訓を強く反映させた戦略と戦術、情報戦略をもって湾岸戦争に臨みます。

まず、前線における報道をめぐる統制を強め、情報の取捨選択、拡散をコントロールしました。さらに「兵士の損耗を可能な限り低く抑える」ことを目指し、搭載した映像機器を通じたモニタリングで遠隔操作可能な誘導兵器など近接戦闘のリスクを戦略的に最小化しうる装備や戦術を、本格的に投入。

これらの施策により、戦争は、少なくともそれを<見る>者にとって徹底的に<間接化>されました。

あらかじめ<間接化>された戦争という<コンテンツ>が、どのような遠隔地からでも情報を届けることが可能な伝送経路(衛星回線、ネットワーク)を備えた20世紀末の<産業化されたframeメディア>によって見られる時、

そこで何が起きたか。

ベトナム以来の「モニターの中の戦争、ニュースの戦争は虚構同然」という認識が広く共有されるに至り、

「私たちを結びつけるものだったはずのメディアが、逆にモニター(frame)の向こう側を私たちから遠ざけてしまう」

「それでいいのか?」

という議論が広汎に起こったのです。

湾岸戦争が明確化した「モニターの中の虚構化された戦争」「メディアこそが、「あちら側」と「こちら側」を、人々を分断する」という強烈なイメージは、アートやエンターテインメントの領域にも強い思索的な影響を及ぼしもしました。

けれども、モニター(現代のframeされたメディア)のもたらす情報が、衛星放送や高速なネットワークによってより速く、より遠くへ凄まじくブーストされていく事態の前では、ゴダールらが示した問題意識、その種の問題意識に基づく論考や議論に解法が見いだされるどころか、進行中の事情のキャッチアップすらままならないーーそんな状況がつづいてきたのが実際のところでしょう。

「frameメディアの中にあるものに切実性を感じる」感覚や思考よりも「それは基本的に虚構」という感覚の方が、リアリティがある。それが、「民主主義+国民国家+資本主義」における基本的な実感だったように思われます。コンテンツと外部(他者)に関連性を持たせるためのアイテム、概念だったframeが、近代が生み出してきた様々な状況によって逆にそれらを区別し、分断する。観念的にも構造的にも実感的にも、それが常態になってしまうわけです。

このブーストはメディアエンターテインメントの産業化、ネットワーク化によるビジネス面での拡大とも、むろん関連しています。現代のframeされたメディアは、外部(他者)を虚構化する。その方向に人間の想像力を導いていく、という機能をますます強めていく一方であるかのようでした。

■分断にあらがうもの、あるいは分断に寄り添うもの

そういった認識に立脚し、もしくはそういった状況へ予見的に応答するかのような仕方でオルタナティブな方法を提示してきたアートやエンターテインメントの試みも数多くうまれてきました。

映画監督の押井守は、この人類史的な問いへの応答の中で、もっとも直接的で、もっともパワフルで、もっとも深みのあるエンターテインメント作品をうみだしました。彼の最高傑作『機動警察パトレイバーTHE MOVIE2』(1992)*では、

・frameされたメディアによって虚構化された外部(他者)から、frameを越えて強制的に放たれるミサイル

・そのような暴力の投げつけに直面したとき、人間と都市はどう振る舞うか?

という実存主義的なモチーフが、メタ化されたテロリズムをめぐる劇として描かれます。

*以下『P2』と記す

『P2』で、現代の「frameされたメディア」がもたらす<現実の虚構化>を押井は事件の核に据えています。その虚構化は、あくまでframeのこちら側(見る側)の勝手な都合による操作、括弧付きの<虚構化>に過ぎない。

メディア的な手続きで<虚構化>されようとも、frameの向こう側の現実は確固として存在し続ける。そのような現実を御都合主義的に<虚構化>することは、それ自体がframeのあちら側(見られる側)への<暴力>でしかない。そのような無自覚な、主観とframeの数だけ蓄積される膨大な<暴力>は、世界の絶対的な他者性、個人が到底把握しきれない多様性、主観から原理的にあふれ出していく情報、<虚構化>される現実の側から、いつどんな形でしっぺ返しを喰らうかわからない……『P2』で押井は、そういった黙示録的な予見を展開しました。

一方、それに先立つこと十数年、ビデオアーティストのナムジュンパイクは、押井の冷温悲劇的な否定の黙示録と異なる、対になるような表現を行なっています。

彼の作品の多くは、モニター・DISPLAYが日常として偏在し、環境・風景・生活の細部に溶け込み一体化する様を、<現実>の見方に更新を促すような異化作用をもたらす仕方で描いています。

その作品全般においてパイクは、引き返し不可能な仕方で進展する現実……モニター、DISPLAYが人間の生活空間に氾濫しつづけ、その世界認識を規定し続ける……の意味を反転させることで、そこから否定的ではなく肯定的なヴィジョンを引き出すというアクロバットを試みています。

<産業化されたframeメディア>としてのTVモニター、DISPLAYがたとえ<こちら側=現実>と<あちら側=(虚構)>を分断するものであったとしても、それが日常という個にとって切迫的な<現実>と完全に一体化することで、逆説的に<虚構>の<現実>化が強制的に為されるのではないか?

たとえ視覚的に奇怪であっても、その地点でならば、<暴力><テロル>に転化しない倫理やヴィジョン、世界観のあり方、更新を示せるのでは?

むしろ<産業化されたframeメディア>の氾濫を奇貨として、それらを追い求めることはできるのでは?

そんな示唆が、パイクのアートには満ちています。彼の主要な活動が70~80年代におけるものであることを考えると、その先見性は驚異的です。

■サラエヴォからの声〜U2:ZooTV(Zooropa)ツアーにおける、ある事件

ロックバンドU2の1992年のライヴツアー、ZooTVはパイクの実験的な作品のヴィジョナリーなランドスケープが、そのままステージに再現されたかのような革新的なメディアショウでした。

ステージ上に設置された大小膨大な数のモニターが展開する、おびただしい量と質の映像・情報。それらは時にはパフォーマンスと一糸乱れぬ同期をみせ、時には露悪的に、同時多発的に垂れ流されます。オーディエンスはそれらの情報を一度に把握することは到底できないため、<産業化されたframeメディア>の氾濫がもたらす情報の奔流を、個の認識からそれらが常にこぼれ落ちていく飽和感、そういった現代の状況をまるごと体験できます。と同時に、それが心身を高揚させるようなロックンロールのパフォーマンスとしても成り立っていました。

ZooTV(とその2ndlegであるZooropaツアー)は、ゴダールらが提起し、湾岸戦争が決定的な形でもたらし、押井が総括した問題意識のシリアスな緊張感と、率直な現状認識からポジティブで新しい認識を開こうというパイクが示唆した意志の一体化を試みる、フィジカルでも知的でもあるかつてないステージエンターテインメントでもあり、空前の規模のアートインスタレーションでもあるという極めて野心的なパフォーマンスでした。

ZooTVの革新性・採算度外視のアイディアには様々なものがありました。

このツアーのために開発された、複数のビデオ・スクリーンに展開される各種ヴィジュアルとパフォーマンスを同期させたり、シーケンサーとの連携をプレイヤーの任意に非同期・同期をコントロール可能にするシステム、ソフトウェアは今日様々なアーティストが当たり前のように用いている同種システムの基盤になりました。

また、このステージ・パッケージには地上波放送・衛星放送のシステムがまるごと組み込まれており、ライヴの行われる地域周辺のみならず世界各地とステージ・オーディエンスをリアルタイムに連結することができ、かつ双方向の応答すら可能という、大規模なインタラクション要素をも備えていました。

ツアー中、U2はこのインタラクティブ性を利用したパフォーマンスを随所で行なっています。その中で、当時ヨーロッパを倫理的混乱に陥れていたボスニア紛争、その最中包囲下にあるサラエヴォと衛星中継で交信するという試みがありました。これは、ポップミュージックのアクテヴィティ史上、極めて際どく居心地の悪い事件に発展したことで知られています。

ZooTVの巨大スクリーンに登場したサラエヴォの少女たちにとっては、民族浄化と包囲下の<現実>も、<情報の飽和>による倫理の麻痺、という情況をまるごと再現することでその<現実>を撃とうとする<批評性>も、等しく絶望と諦めの対象でしかありませんでした。

「それで、あなたたちは、こうやって私たちを観て、何をしてくれるの?」

「わかってる。何もしてくれないでしょう?」

数万のオーディエンスは沈黙し、バンドは自らのステージの革新的な表現、「批評性」の脆弱さに言葉を失いました。

究極のアート/エンターテインメントインスタレーションの批評性が、その批評性自体、表現自体を破壊した現場であり、論理構造として、押井の<ミサイル>が、パイクのヴィジョンの中で実体化した事件だったと言えます。

「ZooTVにおけるサラエヴォの少女たち」は、暗いインパクトを感じさせる出来事でしたが、「断片化」され「分断」されたはずの「あちら側」による、「こちら側」への侵略・強制的な浸透というものがいまや現実としてありうるのだ、ということを逆説的に示してもいました。

その「あちら側」からの強制的浸透、呼びかけに対して、「こちら側」がどう考えるか、どう応答するか。

近現代を通じ、世界に「区別」をインストールするものに発展したframeのあり方そのものが、そこでは対象化、相対化され、「あちら側」と「こちら側」の間に実は「区別」も「違い」も無いという認識がもたらされます。

frameを通したインタラクション(相互作用)が良い意味でも悪い意味でも存在するという認識の変化、深化がそこにはあり、「こちら側(<現実>)」と「あちら側(<虚構(コンテンツ)>)」という二項対立が、そこでは発展的に解消されます。

全ては現実でしか無く、括弧付(それこそframe付の)「虚構」があるだけーーーー。

パイクの試みや押井のミサイル、ZooTVにおける「サラエヴォの少女」の発展として、その認識の実態を、インタラクションの存在をどう解釈するか、どう表現し、実装するかという問題と00年代~010年代の世界は取り組んでいます。デジタルテクノロジー、ネットワーク技術、ビデオゲームのシステムデザイン、インターフェースデザインなどによって具体化されてきたインタラクティビティ、そういったものによって駆動されるあらたなDISPLAY文化を通して、額装/frameの仕組みは、かつてそうだったような環境/社会/他者との接続、関わり、相互作用をうむ文化的装置への回帰を果たしつつあるといえるでしょう。

Perfume×MIKIKOによるReframeは、そういったframeされたメディアの性格を、その発展と変容の歴史からReframeするという意味も、結果として担う極めて極めて現代的なパフォーマンスになっていました。

▼本論:Reframe解題

■「Reframe」とは何か

上記リンクでも論じているように、PerfumeとMIKIKOは虚実皮膜のテーマを通じて、「Perfumeと観客のインタラクション」を試みてきました。

後に行われたFuturePopツアーと同様、その試みの最新ヴァージョンであるReframeは、その名の通り「枠」「額」、frameが現代文化において蓄積してきたイメージ、実態をリソース、モチーフとして構想、実装されています。

「Reframe」とは、言葉としては「再構成する」「組み直す」「見直す」という意味を持ち、語源的にはframeをやり直す、という構造をもっています。PerfumeとMIKIKOのパフォーマンスに冠された言葉としてのReframeには、字義通りの意味に加え、おそらく以下の意味が含まれています。

1)トライアングルからスクエアへのReframe

Perfumeは長らく、三角形(トライアングル)のモチーフと共に活動してきました。

トライアングルのモチーフは、西脇綾香(あ~ちゃん)、樫野有香(かしゆか)、大本彩乃(のっち)の三人によって形作られるパフォーマンス、グループのトレードマークである鉄壁のコンビネーションを表象するとともに、

グループの視覚的イメージを底ざさえする幾何学的でミニマル志向のグラフィックデザインのベースともなっています。

西脇、樫野、大本の3つの頂点によってそのトライアングルは形成されているわけですが、とりわけワンマンのライヴツアーにおけるMIKIKOとの共同作業において、虚実皮膜の表現を追求することでPerfumeと観客の相互作用(インタラクション)の向上、一体化を目指してきた中、そのスタンスはWe Are Perfumeというメッセージに近年集約されつつあります。

言うまでもなくこのメッセージには、「Perfumeとは三人の女性のことではなく、観客含めた皆のことである」という連帯の意味が込められています。このメッセージが、パフォーマンスとしてのReframeを支える「トライアングル(三角形)からスクエア(四角形)へのReframe」というイメージに発展したものと思われます。

*We Are PerfumeのWeとは、「Perfumeとあなた」を意味してもいるでしょう。奇しくもこれはPerfumeの公式ファンクラブ「P.T.A」の含意「Perfume(P)と(T)あなた(A)」と合致しています。Reframeに先立って行われたファンクラブツアー幕張公演では、代表曲のひとつであるedgeのパフォーマンス最後に書かれる記号が通例そうである⊿(トライアングル)からP、T、A(Perfumeとあなた)に変更されていました。

トライアングルからスクエアへのReframe。

そこで追加される、西脇、樫野、大本に続くもうひとつの幾何学上の頂点は「あなた」(観客)であることはまず確実です。本来、多人数・群衆であることを前提している「観客」がひとつの単数の頂点として扱われているのは、Perfumeがそのライヴで昔から強調・表現してきたように「観客」を十把一絡げの存在とみているのではなく、(西脇、樫野、大本がそうであるように)ひとりひとり全く異なる存在と認識していることを示しています。

2)「向こう側」と「こちら側」を結ぶ回路のReframe

Reframeのステージは、frame……産業化されたframeメディアとしてのTVフレーム、モニターのモチーフに基づいてデザインされています。

この舞台上のframeは、単に形状だけではなくその中で演じられるPerfumeのパフォーマンス、ドラマに連動して変化を遂げていきます。「Perfumeとあなた」というReframeそれ自体が、「向こう側」と「こちら側」を結ぶ回路としてのframeを「あるやり方」でReframeするという重ね合わせがそこでは表現されており、その内容、変化を通じてPerfumeとMIKIKOは、ここまで論じてきた「frame」論の伝統と現状に新しい相貌を加える、きわめて現代的で肯定的な応答を提示しています。

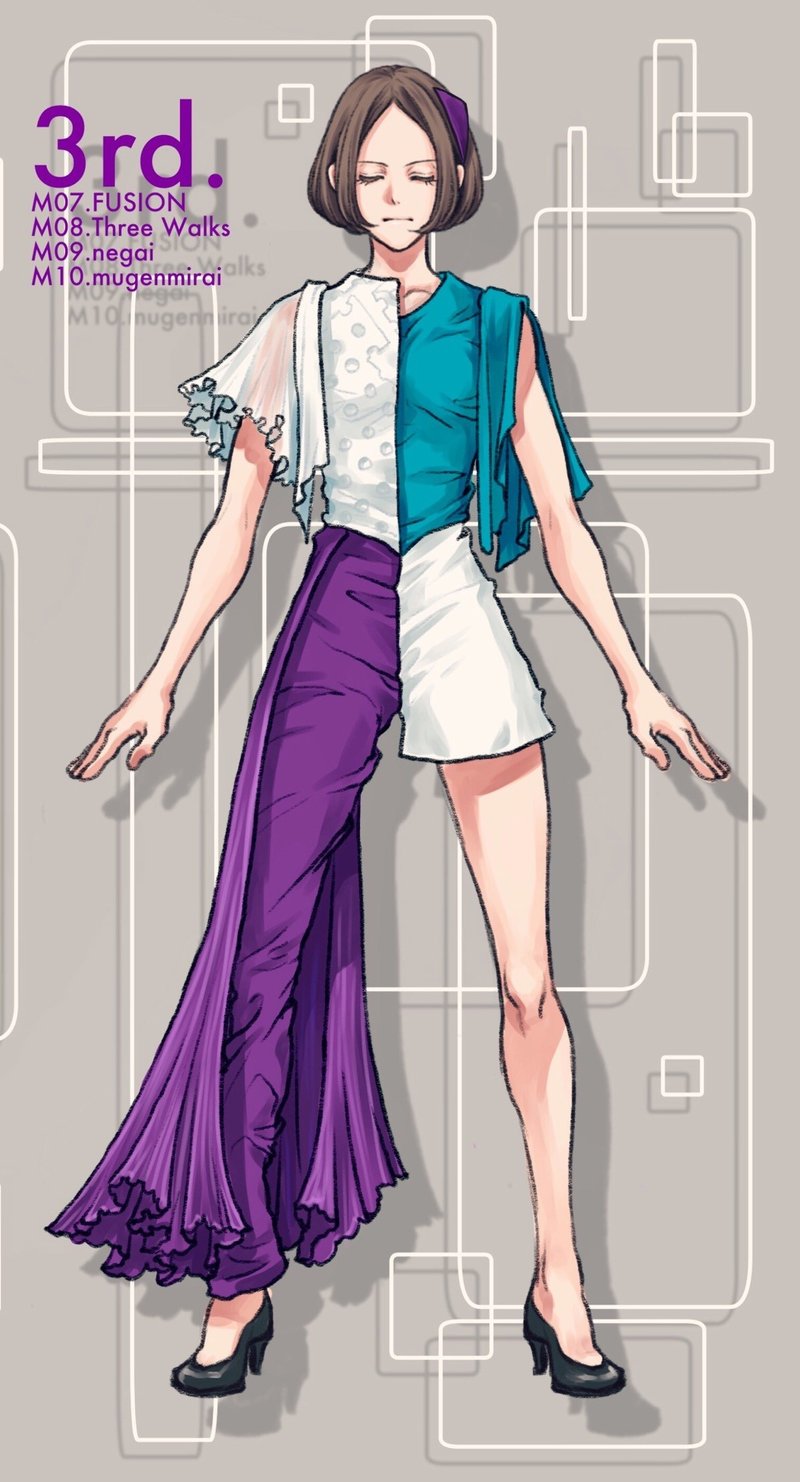

これらを踏まえ以下、その実際をみていきましょう。演じられたパフォーマンス順に検討していきます。

■Reframe解題

◆01. Recollect(Music:evala)

Recollectとは、回想(意識して思い出す)という意味です。全編のOPとなるこのパフォーマンスでは、西脇・樫野・大本3人それぞれ、グループとしてのPerfumeのこれまでの姿(映像)が高速マッシュアップされていきます。

TVフレームを模した舞台装置いっぱいに、巻き戻る時間、進んでいく時間が投影されていきます。

何が「意識して思い出」されているのでしょうか?

真のデビュー曲*、『OMAJINAI☆ペロリ』リリース前に撮影されたBS特集番組における3人の姿が目立つように挿入されているのが注目されます。Perfumeのオフィシャルな「歴史」は、彼女たちに成功をもたらした音楽プロデューサー・中田ヤスタカとの仕事と共にあり、少なくとも音楽面ではそこをベースに語られ振り返られることが多いのですが、ここでは明白に「中田との出会い以前」が原点として扱われています。

「意識して思い出」されているのは、その原点だと思われます。

TVフレームに囲まれたその回想の中で、将来の曖昧な希望を語る(中田ヤスタカという具体的な希望とまだ出会っていない)少女達。それはPerfume自身であると同時に、Perfumeの後に続く少女達の存在を示唆しているようにも思われます。

*Perfumeは地元広島でのデビューシングル(『OMAJINAI☆ペロリ』)、上京後のインディーズデビューシングル(『スウィートドーナッツ』)

メジャーデビューシングル(『リニアモーターガール』)と3枚の「デビューシングル」をもっている

*中田ヤスタカ以前、広島時代のシングルには『OMAJINAI☆ペロリ』『彼氏募集中』がある。いずれも爆風スランプの名匠、パッパラー河合の手になるアイドル歌謡の逸品で、頑迷なバキバキ厨と誤解されがちなPerfumeファンの支持も未だに高いことを付記しておく

◆02. DISPLAY

意識して思い出された過去の先、TV/産業化されたframeメディアのただ中にPerfumeが現われます。

改めてこのステージが「TV/産業化されたframeメディア」のイメージを主要なモチーフ、主題とすることが宣言されますが、

ここでのPerfumeは、奇妙な衣装を身にまとっています。

「拘束具」をまとったPerfume。存分にダンスするには相応しくないようにみえるその衣装は、Reframeのステージ通じて語られていくドラマと密接に関連しています。

MIKIKOのかねてからの得意技である、内側に引いていく映像、外側に出てくる視覚的な仕掛け。ここでは、引いていくframeの中に世界を引き込んでいくという映像が展開し、TVフレームの中に入っていく少女達、TVフレームの中の少女達=アイドル、グラビアの美少女というモチーフが示唆されます。

「新鮮な体験とともに 連れて行ってその奥にDISPLAY」という歌詞、サイドのブロックでframe(スクエア)を弄ぶPerfumeの姿も投影されており、

Reframeのテーマ全体を仮託された、予告的なパフォーマンスになっています。

◆03. Record(Music:Setsuya Kurotaki / Rhizomatiks Research)

DISPLAYのシークエンスからのトランジション(遷移)時にスクエアに対角線が入れられスクエア(四角形)が、いくつものトライアングル(三角形)に遷移していくことにここでは注意したいところ。既に記したように、トライアングルは3人のコンビネーション、グループの幾何学的・デジタル的なイメージを担うかつてのPerfumeのメインモチーフ、イメージでした。

「Perfumeとあなたを連結するスクエア」であることを同時に意味するframeから、トライアングルに分割されるということは、「Perfume」がただ「Perfume」単体として「あなた」から切り離されることを含意しています。

Perfumeのほぼ全ての音楽が録音されてきた、中田ヤスタカのパーソナルスタジオの録音ブースをイメージしたスクエア内に「閉じ込められた」3人。その中で、拘束具に囚われたPerfumeが、苦しげに、痙攣するような動きで踊ります。

ここでのスクエアは「檻」のイメージとして描かれています。

また、かつて2010年に展開された「Perfumeの掟」パフォーマンス、2011年のJPNツアーで展開されたインスタレーション・パフォーマンス「JPNスペシャル」における、自分自身を規定するPerfumeの言葉が脅迫観念的にちりばめられます。

拘束具、檻、自己規定に痙攣するPerfume。

その状態からPerfumeがいかに脱却するか?それがサブモチーフとなることを示唆するパフォーマンスです。

また、ここまで舞台全体をフレーミングするモニター枠(frame)、背景のスクリーンが両方存在します。これらは徐々に動き、舞台そのものの様相が遷移していきます。

◆04. Butterfly

加工を取り払った「生歌」によるアカペラに導かれ、舞台全体をフレーミングしていたframe、背景のスクリーンが取り払われていきます。

frame等の装置がなくなるだけではありません。その先に見えるのは「舞台裏」。「向こう側」と「こちら側」を隔てる「frame」が取り払われ、不格好でも率直さが現われるというイメージがうかがわれます。

また、ここでPerfumeを縛り付けていた拘束具が外れ、Perfumeは閉ざされたブースから飛び立ち始めます。

このパフォーマンスを導くButterflyは、彼女たちにブレイクをもたらした画期的アルバム『GAME』所収の楽曲です。Perfume史における『GAME』の意味、タイムラインを考えると、「有り難うの本当の意味を知ってからブレイクできて良かった」と弟子(Perfume)の成功を祝うMIKIKOの言葉にこのパフォーマンスと衣装の変化は対応しているものと思われます。

一連の舞台装置の遷移、パフォーマンスは、Perfumeが単なる「向こう側」の存在ではなくなることを表しています。その「飛翔」は、Perfumeたちの意識、認識、率直性、表現の変化によって引き起こされていますが、観客にとっても「向こう側が向こう側でなくなる」ことによってPerfumeとの相互応答(インタラクション)の可能性が生まれる(生まれた)ことを含意しています。

◆05. シークレットシークレット ~ シークレットシークレット(Reframe Remix)(Music:Seiho)

Reframeで演じられるドラマの進展は、Perfumeがまとう衣装の変化によってプロットすることができます。ここでのPerfumeは、拘束具を取り、様々な意味での「檻」から飛び立つことはできたが、今なお装飾(着飾り)はまとっているPerfume。

パフォーマンスの核となるのは、楽曲としてもパフォーマンスとしてもPerfumeの美意識の到達点のひとつ、『シークレットシークレット』。楽曲だけではなく、MVもPerfumeのそれまでを総括するような内容で、この時期に「Perfumeとは何か?」というものがひとまず確立したと言えます。

そんな、ある時期までのPerfumeを表象するような一曲、総括する一曲が「故障」(最初の武道館のOPを飾った『コンピューターシティ』」故障ヴァージョンを想起させます)して、そこからPerfumeの全楽曲がリファレンスされるモードに突入。「君」「ぼく」「愛」「世界」「光」などテクストに秘められてきた言葉が「機械的に」抽出されていきます。

その抽出自体が、『シークレットシークレット』同様のPerfumeの総括(途中報告)になっています。「機械的」「無味乾燥」「ミニマル=クール」であるとされてきた(されていた)時期のPerfumeの表現(楽曲)の中に、いかに肯定的な言葉や感情的な言葉、そういったイメージがちりばめられてきたか、イメージに反していかに人間的な表現であったかという事実が振り返られます。

テクノ・エレクトロのマシーナリーなミニマリズムによってこそ、現代にそぐう形で人間性を表現しうる、しかも肯定的なそれを表現しうるという確信。

それはPerfumeの、中田ヤスタカの、MIKIKOそれぞれ自身のステートメントでもあります。そのステートメントが再総括、再提示されたところで、Perfumeは装飾を脱ぎすて、彼女たちのかつての”テーマソング”に臨みます。

*ヒカリ、ヒカリ、のところで2017年の一曲といえたTOKYOGIRLの印象的な「虚空に手を伸ばすPerfume」のフリが引用されていることにも注目したいところです

◆06. エレクトロ・ワールド

メジャーデビュー三部作の最後を飾り、初期のPerfumeを象徴し、今もセットリストの中で「Perfumeらしさ」を常に召喚してくれる楽曲。

それが『エレクトロ・ワールド』です。

拘束具から脱出し、装飾も脱ぎ去ったPerfumeが歌う『エレクトロ・ワールド』は、Reframeのセッティングの中で未だ見ぬ「これからのPerfume」という不確かな世界に突入していくグループに、これまでもそうだったような勢いを与えます。

*この楽曲は、続くFuturePopツアーでもアンセムとしての位置づけを新たに与えられていました。

◆07. FUSION

リアルPerfumeと、リアル光源とデジタル光源の混合で生み出される影絵Perfumeが混濁するように共演する、Reframe随一の強烈なパフォーマンス。

FUSIONとは混合の意ですが、ここでは混合のハイ・インテンシティなモメンタムだけが「ワタシとFUSION」(歌詞)という言葉と共に、アンカーとして打ち込まれます。

このステージのために一般のPerfumeファンからあつめられた思い出の写真(Perfume絡みではなく、プライベートな、人生の思い出)、

思い出に寄せて未来へ託す言葉を、Perfumeの楽曲や言葉、歌詞、MVのシーンとマッチングする(FUSIONさせる)という試みが展開します。

◆09. 願い

『願い』を歌いながら再登場するPerfumeの中に、FUSIONされたフォト群が取り込まれていきます。

再登場するPerfumeが、フォト群と同じようにドットで構成されているデータであるかのようなプロジェクションマッピングをされた状態で登場し、

実体化するという演出が挟まれていることに注意したいところです。

このパフォーマンスは、同じようにデータから実体化するPerfumeと人々(の願い)が一体化(FUSION)していくという視覚面でも強い感情的な喚起力をもっていますが、歌われる『願い』の歌詞との連動性を検討すると、より感情的な深みが増すだけでなく、Reframeを通じて語られてきたドラマの真意が伝わってきます。

「二つに分かれた自分 くっつけるための<願い>」

「二つに分かれた自分」とは、ここでは「Perfumeとあなた」を意味していると想像できます。Perfume、あなた、それぞれの未来への<願い>が、それぞれを分断するのではなく、くっつけてくれるというわけです。

特筆したいのは、希望の中身がではなく、希望という概念、希望を持つことそのものが我々を結びつけてくれる、という視点の存在です。

Reframeは、このパフォーマンスにいたるまでに、以下のようなことを描いています。

・frameはもはや私たちを分断しない。

・frameは私たちを分けるのではなく結びつけるものだ。

・なぜならframeは、「あちら側(Perfume)」と「こちら側(Perfumeを見る者)」とのインタラクションを可能にしてくれるから。Perfumeが実践し体験してきたように。

そのような、わたしたちを結びつけるものとしてのframe観と、わたしたちを「くっつけて」くれる「願い=希望」という概念が、このパフォーマンスを通じて重ね合わされているのです(このプロセスは、奇しくも絵画を、現実の空間・生活・意識と結びつけ一体化し、そこに肯定的な意味をうみだすためにうみだされた額装=frameという、古典的な役割に回帰しています)。

と同時に、Reframeは、次に挙げる歌詞に紐付くPerfume自身のドラマも、同時に描いてきました。

「遠回りしたけど これが本当の願い」

具体性を欠いた幼い願い。それが実現されていく過程でまとわざるをえなかった檻、檻を自己生成してしまうエゴ(拘束具)。それらを振り払うことで、自由が得られる。その自由によって、たくさんの「あなた」との関係、インタラクションが可能になった。

そして、そこではじめて、PerfumeとあなたのFUSION、frameの再定義(Reframe)という「本当の願い」が実現する……

◆10.Revive(よみがえり、復活)~11. 無限未来

『願い』を歌い終えたPerfume。

これまで表現されたもの・得ることができたものによって、Perfumeが再構成されていきます。

このシークエンスに与えられた”Revive”という言葉には、蘇生、復活、一度は忘れられたものを再び呼び起こす、といった意味があります。

2015年、メジャーデビュー10周年を記念して行われたライヴ『3:5:6:9』をもっていったん活動を休止するという選択肢を検討していた時期がPerfumeにはありました。その模索の時期を”死”と捉え、そこからの蘇生、復活、呼び起こしという意味が”Revive”には込められているものと思われます。

というのも、『3:5:6:9』を区切りとして、活動休止ではなく継続を決断した彼女たちは、その道行きに新たな意義を見いだしていたからです。当時、大本は「(Perfumeの活動は)これまでは自分のためにやっていた。でも、これからはそうじゃないんだ、って」と語っていました。

Reframeというパフォーマンスは、ある意味Perfumeが「これからは自分のためだけにやるんじゃない」という認識にいたる過程を記述していると言えます。その認識と決断の時期が”Revive”と名付けられているのは、彼女たちは全く新しい経験によってそれを得たのではなく、自分たちをこれまで動かしてきたもの、気にかけてきたもの全てを新しい見方(Reframeされた見方)から再発見することによって、生まれ変わったからです。

ここでは、Reframeが開巻から描き続けてきたことが折り返され、重ね合わされます。Perfumeそれぞれがもつフレームに、今度は「あなた」たちの思いではなく、「あなた」とFUSIONした後のPerfumeのシーンが取り込まれていく無限未来の演出は、「Perfumeとあなた」そのものによってPerfumeが新たに生まれ変わっていく、というドラマを表象しているのです。

そして、舞台からはPerfume以外の全てが消えさります。Perfumeが経験してきたすべて、共に生きたすべての「あなた」が彼女たちと一体化したのです。

その真っ白な舞台の上で、文字通りの『無限未来』を力強く躍ったPerfumeは再びデータと化し、frameメディア(TVモニター)を思わせる演出(走査線、スイッチが切られる)と共に姿を消し、Reframe全編は終了します。

■Reframeの達成、描かれた希望

既に論じてきたように、額装された絵画から発展した「frameされたメディア」は、「あちら側(描かれるコンテンツ、伝達内容)」と「こちら側(受け取るもの、見る者、観客)」とを強く関連付けるという機能を、近現代文明の発展史を通じ、半ば必然的に減退させてきました。

そんな中、ナム・ジュン・パイクや押井守らの仕事を通じて、また、インタラクティビティ(双方向性)をシステムとして(否が応にも機能するものとして)具体化したネットワークテクノロジーを通じ、2010年代には、frameされたメディアは本来の機能性を、「あちら側」「こちら側」が相互に影響を与えあうインタラクションを発生させるという形で強められてさえいるかもしれません。

しかし、それは人間にとって肯定的に機能しているでしょうか。幸福をもたらしているでしょうか。

frameメディア(TV、PCモニター、スマートフォンのDISPLAY……)を介した表現が他者を傷つけたり、遠ざけたり、無限に断片化された個同士の間で無限に積み重ねられるそんな「傷つけあい」が、思わぬ暴力に結びつく不穏を惹起しさえする。そこで何を表現するか、どんな肯定性を表現するか、どんなふうに人間性を描くか。ひょっとしたら、ゴダールやマルケルの、パイクや押井の時代より切迫性をもって問われているのが2010年代、2020年代という時代かもしれません。

MIKIKOによって構想され、Perfumeによって演じられたReframeは、その問いに応えられるパフォーマンスだったと思います。

MIKIKOは、ReframeでPerfumeの物語を「憧れの世界に足を踏み入れた夢見る少女達の運命」とシンプルに、普遍化可能な形にプロットしています。

そのプロットの中で、DISPLAYの中に踏み込んだ(連れて行かれた)Perfumeが「あちら側」の世界と出会い、「こちら側(観客、ファン)」とのインタラクションに生きる中で自らを縛ってきたもの……世界という檻、自我という拘束具……を脱ぎすて、frameを介して交差する自分たちの、人々の思いを融合(FUSION)して未来へむかうという、説得的な希望の感覚を充填した物語が展開されました。これは、frameされたメディアの現在地を踏まえた、人間性というものを最大限肯定的に描いたパフォーマンスだといえます。

と同時に、このパフォーマンスは、frameされたメディア(この場合はTV)を模した舞台装置と、TVではじまりTVに終わる演出を活用することで、「frameされたメディアとしてのDISPLAY」の向こう側の存在……アイドルに憧れを抱く少女たち、という初期設定が再帰性をもつように構成されています。つまりReframeは、Perfumeの物語であると同時に、これから来る全ての夢見る少女達に適用可能な物語にもなっているのです。しかも、そこにはPerfumeからの力強いメッセージが込められています。

あなたたちはもう、ただの「グラビアの美少女」としてframeのむこうに孤立することはない。人々の思いと交感し、一体化することが可能だ。Perfumeがそう生きたのと同じように。

Perfumeは長らく「アイドルの意味を更新する存在」と評されてきましたが、Reframeという達成を通じて「アイドルの意味を更新する方法、ソフトウェア」を後代に示し得た、もしくはそういうものを示しうる可能性を表現することができたのではないでしょうか。

もとより、テクノロジーを用い、むしろ用いなければ不可能なやりかたで、彼女たちの考える人間らしさを表現してきたPerfumeとMIKIKO。パイクらの試みの真髄を受け継いで表現された、frameされたメディアが描きうる人間性というものについての肯定的なコメント、そして自らの来し方を総括することで具現化した、これから来る者たちにむけた「飛び込んでも大丈夫」という、希望に満ちたメッセージ。これら二つの大きな表現を同時にやり切ったReframeは、彼女たちにとって現時点での集大成であり、デジタルアートインスタレーションの類を見ない達成のひとつだといえるでしょう。(了)

*イラスト協力:萱 様(@kaya_magnolia)https://twitter.com/kaya_magnolia

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?