プレゼンシート4 人物編 解説

こんにちは。

「五胡十六国入門」です。

プレゼンシート紹介の最終回は、「どんな人物がいるの?」についての紹介。いや正直ね、下手に国単位で覚えようとしても死ぬと思うんですよ。好きな人物に萌え上がり、そこを拠点として理解を進めるほうが早いんじゃないかな、と思っています。そんなわけで、五胡十六国時代にどんな人物がいるのかを、かなりざっくりと紹介。

とは言え解説では、各人物というよりは、ここでも流れを紹介できるとよいかと思うのです。

プレゼンシート4 人物編

大まかには三本のライン

五胡十六国時代は「北からの遊牧民族によって中原がガチャガチャいわされた」が大筋の紹介ですが、これは正確ではないです。「中原で虐げられていた胡族が漢人にケンカを売ったところ、更に北から鮮卑が降ってきた」が正確。このため漢人ライン、胡族ライン、鮮卑ラインの三軸を持つと、整理がしやすくなります。

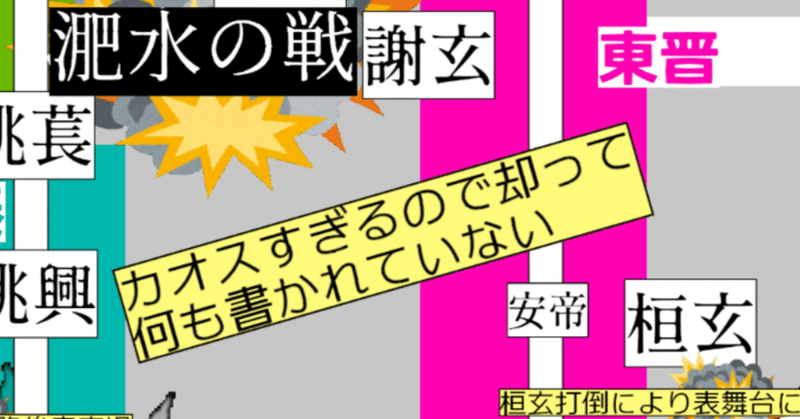

ここでそれぞれの軸に、横軸を通す。最も大きいものが永嘉の乱および淝水の戦いでしょう。ちなみにプレゼンシートではインパクトを重視するため劉裕と拓跋をともに「突然割り込んできた異物」として扱っていますが、どちらも普通に漢人ライン、鮮卑ラインの最終走者でしかないです。けど歴史書はだいたいこの辺を異物扱いしようとします。何せ「新たな国を興した英雄」ですからね。普通であってはイカンのです。

やめーやそうやってまぜっかえすの。

漢人ライン

ここをはじめに見るべきでしょう。司馬氏が東晋に移るにあたり、琅邪王氏が絶大な貢献を果たしました。これによって琅邪王氏が盛族になるも、王敦の乱にてやや発言力減退。代わって潁川庾氏が台頭しますが、これも蘇峻の乱でだいぶ発言力減退。庾氏を踏み台にして台頭してきた譙国桓氏は簒奪未遂によって警戒されることになりますが、それを陳郡謝氏が抑え込み、更に謝氏は淝水の勝利を経て盛族に。

……と書くと栄枯盛衰に見えますが、この時代の貴族たちは「下手に突き出すぎない」ことを旨としていたようで、東晋末期には結構仲良しこよしで肩を並べていました。そのバランスを崩したのが桓温の息子、桓玄。よりによって皇帝だなどと言い出します。

ここで登場する劉裕ですが、若い頃から琅邪王氏の王謐に目をかけられていたり、弟の初就職が陳郡謝氏の側近だったりします。ついでに言うと劉裕が立身前に娶っている奥さんは謝氏と関係の深い学者の家系です。つまりもともと王謝と接点のある一門の生まれです。どこが底辺だよ。

そんな劉裕による簒奪です。劉裕自身の才覚を疑う意味はないですが、そこに南朝貴族らの気配も感じずにはおれません。

胡族ライン

永嘉の乱をぶち上げた劉淵ですが、曹魏より匈奴の子孫だからと、劉姓を与えられている。あと洛陽に長いこと住んでいました。なぜ漢かというと曹魏と西晋の正統性を否定するためでした。つまりその名目の立て方とかは、完全に漢人流だったのです。

その配下の石勒は漢人流を退けこそするものの、漢人胡人という表現を嫌い、臣下をみな「国人」と呼び、新たな統治システムを模索しようとします。基本的にその方針は石虎にも引き継がれたと言ってよいでしょう。

このやり方が古来のやり方と違うと言うことで、晋人からは相当嫌われたようです。冉閔に追われて東晋に逃れた後趙皇族は晋人に惨殺されました。

一方で後趙に仕え、西に逃れた前秦は、新たな胡漢融和の方策を求めたようです。……というより前秦皇室はだいたい同族に嫌われたので外部の人間の助けを得ないと立ちゆかなかった印象があります。氐人の苻堅と漢人の王猛の結託による前秦大帝国の現出、更に苻堅が謳う「六合を一家となす」は、必要に迫られた方針によって現れた結果を綺麗に言った代物にしか思えませんが、ともあれその方針はわりと晋人にも受け入れられていたようです。淝水後に苻堅が謝安に救援を求めれば謝安はそれに応じますし、また東晋に降った前秦皇族は多くが受け入れられています。

後趙皇族と前秦皇族の東晋における扱いを見るだけでも、胡漢の距離が縮まりつつあったのを感じます。後秦最後の皇帝姚泓が劉裕に殺されたのって、苻堅から簒奪をした王朝の皇帝だから、と言う気配があるんですよね。

鮮卑ライン

「北からの遊牧民が中原を攻撃した」は、まさしくこのラインに言えること。とは言えその来歴を辿れば、八王の乱を嫌った漢人人士が鮮卑慕容部に疎開、その技術力を慕容に伝えたというものであったりもしますので、結局は身から出たサビ。

ここで鮮卑慕容部と鮮卑拓跋部はもともと交流が深かったので、慕容部と拓跋部は中原伝来の技術力を共有したことでしょう。また拓跋部は西晋の貴族である劉琨とも深く交流しています。

先に慕容部、続いて拓跋部という順の南下になったのは、それぞれの割拠地がどれだけ南下しやすい条件にあったか、というくらいの違いしかないのでしょう。何せ慕容部のはじめの割拠地は言ってみればいまの北京辺りですし、南には盛大に平地が開けています。一方の拓跋部は山に囲まれており、更に南には匈奴が相変わらず勢力を張っていたりで、なかなか難しかった。

最終的に華北で覇を唱える北魏は拓跋珪が立てましたが、その拓跋珪、祖母が慕容垂の妹です。遊牧民族は通婚イコール不戦同盟とはなりませんが、慕容の勢力伸長は拓跋にも利益が少なくなかったのでしょう。それを裏打ちするのが、拓跋珪が皇帝を名乗ったタイミング。慕容垂の死後です。強烈に慕容垂を意識し、同時にその息子の正統性を否定したのが伺われるのです。

うーんどうしてもプレゼンシートの表示だと、あまり人物に文字を裂きたくなくなってしまいますね。今回でプレゼンシートの内容を紹介し追えましたので、ここから別の切り口でこの時代を紹介していければ、と思います。

とりあえず人物について食い残しが出ていますので、その人物について次回はやっていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?