理想のカフェもしくは喫茶店を描いてみる。

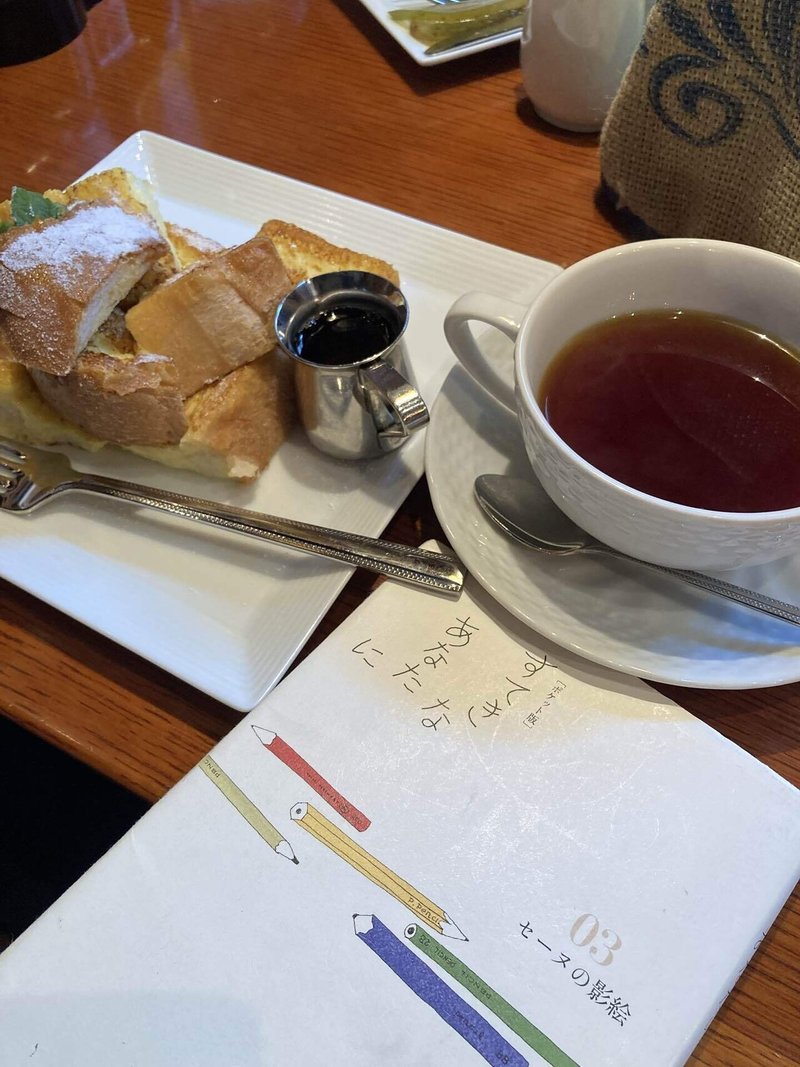

カフェもしくは喫茶店にて本を読んだり、日記を書いたり、はたまた今のようにエッセイを書くこと。

それは近頃のわたしにとって、もはや趣味である。

美味しい珈琲なり紅茶なり、おやつなりそれなりのものを購入すれば、家でも、ほっとするひと時を味わうことは可能だ。

それなのに、何故わたしはこうして足繫く、こういった場所に赴くのか。

そこでの飲食が目的ではなく、そこにいる時間を求めて足を運ぶから。

もちろん美味しい飲み物や食べ物は必須だけれど、心地良い空間、となると理想なカフェ、のハードルはなかなか高いのかもしれないな、と最近気付いた。

そもそも、ここで言うところのわたしにとっての理想のカフェ、喫茶店とは何なのだろう。

そこで想像力の赴くまま、あるいは、かつて訪れた場所を思い返し、ここに自由にわたしが思う理想の「カフェ・喫茶店」なるもののを描いてみようと思う。

〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜

カラン。ドアを押すといつもの音。

「いらっしゃいませ。」

取り立てて親しく話すような間柄ではないのだが、変わらない声にほっとする。

ちらっと奥を覗くと、奥のいつもの席は空いている。

ー良かった。

真っすぐそこに向かう。

誰にも邪魔されずに、心置きなく、自分の世界に浸るには、席の場所というのはすごく大事な要素だと思っている。

入口に近くても、お手洗いに近くても、隣の席と近くてもいけない。

それに、座ったときに目に映るものも大事だ。あまりにもごちゃごちゃとしたものも、せわしない人通りもない方が良い。

その点、ここから目に映るのは、アンティーク調の掛け時計と瑞々しい観葉植物、そして、横を向けば、風景画。うん、本当に申し分ない。

鞄を隣の椅子に置き、椅子を引き寄せ、腰を下ろす。少し重厚感のある木の椅子。落ち着いた赤色のスエード地の布。こんな椅子、憧れだけど、わたしの部屋に置いたら少し浮くよなあ、と毎回考えてしまう。

遠い未来、別荘なんて持てるようになったら、こんな椅子を置きたい。

汗もひいてきたところで、テーブルに立てかけてある革張りのメニュー表を開く。年季が入っていて、ほんのり劣化している。それもまた味だ。

「今日は、カフェオレとお紅茶、どちらになさいますか。あ、そういえば今日は鹿児島の知覧の茶葉が入ったそうですよ。」

これまた顔馴染みの店員さんが注文を聞きにきてくれた。よく頼むものを覚えてくれている、といったちょっとした常連感を感じさせてくれる言葉は、わたしを照れくさくもうれしい気持ちにさせる。

「じゃあ、それにします。」

注文したものを待つ間、マスターあるいは、店員さんが食器が触れ合うカチャカチャという微かな音を聞きつつ、少し周りに視線を巡らせる。

近くの席では、わたしより10程年上だろうか、ショートカットが似合う溌剌とした女性が、アイス珈琲片手に、大きめのシックな手帳を開き、何かをさらさらと書きつけている。仕事の予定だろうか、それとも日々のささやかな気づきやわくわくするようなアイデアだろうか。

その奥では、大学生か社会人数年目といった年若いカップルが向かい合って仲睦まじく話している。最近食べた美味しかったものの話とか、最近読んだ面白かった本の話でもしているのだろうか。

ひそやかな声なので、こちらまで届いてはこないが、穏やかな表情なので、きっとそんな話に違いない。

そのうち、彼女さんの方は肩掛け鞄から文庫本を、彼氏さんの方はシンプルなリュックからパソコンを、取り出し、それぞれのしたいことに没頭し始めた。

ああやって、同じことをしているわけではないけれど同じ空間で穏やかな自分の時間を過ごせるカップルは長続きする気がする。

どうぞ末永く幸あれ。

そうこうしているうちに、白い陶器のポッドとティーカップが運ばれてきた。

麻のような素材で編んだ、被せる布のようなものがかけられている。これにより、なかなかポッドの中の飲み物の温かさが保たれる。

一番近くの席の熟年夫婦の声がちらりと耳に入ってきた。

「あ、ブラウンシュガーがあるよ。」

おじいさんがおばあさんの方を向いてにこりと微笑みかける。何も聞かずに、スプーン半分ほどのブラウンシュガーをおばあさんの並々とつがれたティーカップに沈めてゆく。迷いなく行われた動作は、彼らが一緒にいる長さを思わせる。

そう、ここのお砂糖はよくあるスティックシュガーやポーションタイプの」ガムシロップではなくて、瓶に詰められたブラウンシュガーだ。

間接照明を受けて、静かに煌めく琥珀色を見つめる。溶けかけたブラウンシュガーを、スプーンですくい、熱さで輪郭が曖昧になったそれらを口に含む。

カリッともじゅわっともとれる感覚を残し、溶けた。

そう、これがブラウンシュガーの醍醐味なんだよねえ。

ここは、誰かの悪口や愚痴、そして爆笑も似合わない。

誰しもが、穏やかに、お気に入りの飲み物とともに、とっぷりと自分の時間を過ごし、心満たして帰っていく、そんな場所だ。

店員さんも、そんなこのお店にそっと馴染んでいる。過剰に元気な声ではない、心地良い落ち着いた声。ほとんど足音がしない、マスクで口元が見えない分、緩く弧を描いた目元。

けれど、グラスの水があと一口になってきたな、というタイミングでそっと注いでくれる姿に、しっかり気を配ってくれているんだなあ、と有難く思う。

そして、きんきんに冷えたそれに、ほんの少し口をつける。

もう少しで飲み終わりそうになる、もう一杯何かを注文しようかな、とメニューに手を伸ばすと、再びそっと先ほどの店員さんが、やってきてこう言う。

「おかわり、お持ちしましょうか?」

そうだった、このお店は、望む人はもう一杯おかわり制度がついているんだった。序盤に飲み進めてしまうわたしにとって、とってもありがたい。

少し、お腹が減ってきたし、ちょっとした焼き菓子も頼もうかな。

たっぷりのバターと、アーモンドプードルを仕込ませた、歯ごたえもありつつ軽やかな、少し分厚めのバタークッキー。

ああ、いいなあ。

美味しい飲み物と、甘いもの。

穏やかな空間。

今日もわたしはその中で、ゆったりと、ゆるやかに言葉の海を泳ぐ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?