江戸時代の画家、若冲が描く美しい鶏のこと

鶏を「美しい」と生まれてはじめて思ったのは、20代半ばのことだった。

2016年の5月、緑の眩しい季節に友だちとふたりで上野公園まで足を運んだ。東京都美術館の企画展示室で開催されていた『生誕300年記念 若冲展』を観るために。

江戸時代に京都で活躍した画家の若冲(じゃくちゅう)。2000年に京都国立博物館での展示から起きた若冲ブームは、2016年時点でも翳りを見せるどころかさらに熱を増し、『生誕300年記念 若冲展』は凄まじい混雑だった。わたしはにわかファンだったので、どれもこれもすべてが新鮮で興奮したのだけれど、どの絵もじっくり鑑賞することは難しかったのを覚えている。

家に帰って、買ってきた展覧会の図録を眺めることで、ちょっぴり落ち込んだ心を慰めた。A4変形サイズで300ページを超える、カラーで充実した内容の図録によって、じっくりと若冲の作品を堪能することができたのだからありがたい。

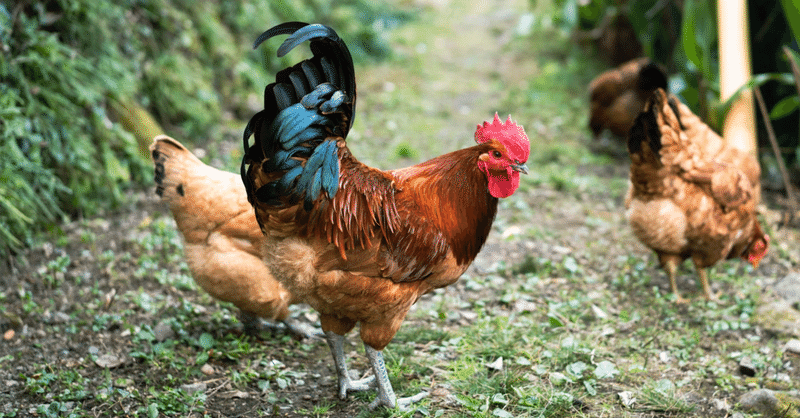

若冲の作品は、色あざやかで美しい。ユーモアに溢れた水墨画もいいけれど、やっぱり若冲といえば色彩豊かで繊細な描写が目をひく。梅も、蝶も、貝も、描かれる動植物はどれも素晴らしい。ただ、気になったことがある。彼の画題のなかで特に多かったのが、鶏だったのだ。ウグイスとかスズメとか、もっとかわいい鳥だっていっぱいいるのに、鶏。

わたしは鶏のことがちょっと苦手だ。唐揚げやチキン南蛮を食べるのは好きだけど、動物園などで生きている鶏を目にするたび、歳を重ねても心のどこかで恐ろしく感じている。スズメやツバメなどと違って目が鋭いし、トサカの形状と質感には不気味さがあるし、鳴き声も大きくてびっくりしてしまう。

そう思っていたのに、若冲の描く鶏は、写実的なのに神々しささえあり、眺めるほど不思議に感じた。デフォルメされた鶏をかわいいと思ったことはあるけれど、リアルな姿の鶏を「美しい」と思ったのは生まれてはじめての経験だった。彼の代表作「動植綵絵」の三十幅のうちのひとつ、13羽の鶏が画面を埋め尽くす「群鶏図」だって、かっこよくて素敵だ。

あの上野の展示会で若冲の絵と出会ってから、7年以上経つ。わたしはにわかファンのまま若冲が好きだ。平成が遠ざかり令和が馴染んできたいまも、鶏を見ると、ときどき若冲の鶏が思い出される。そして疑問符がつむじあたりをつついてくるような心地がする。どうして、若冲はあんなにも鶏を描いたのだろう。蝶や花などではなく、ほかでもない鶏だったんだろう。

2023年の年末、大掃除で久しぶりに『生誕300年記念 若冲展』の図録をめくっていたとき、ずっと放置していたちいさな疑問を調べてみようと思い立った。

鶏の謎は「若冲居士寿蔵碣銘」の碑文に残されていた。まだ51歳で存命だった若冲が寿蔵(生前墓)をつくり、その際に相国寺の大典禅師が若冲のそれまでの生涯を書いた漢文だ。そこから鶏を好んだ理由を抜き出して意訳してみたのが、こちら。

裕福な問屋に生まれた若冲は絵が好きで、狩野派の画技を持つ人間に習っていた(おそらく20代の終わりごろから)。ひと通り画法を習熟したとき、「このまま描き続けて技を極めても、狩野派の枠を超えることはできない」と感じ、狩野派がもともと参考にしていた宋や元の古い絵から学ぶことを選ぶ。それらの絵を若冲が模写した数は、なんと千点にも及んだ。

学び続ける若冲は自問する。「この成長スピードで、自分は宋や元の画家と肩を並べられるようになるのか?」と。彼らは実物を見ながら描いているのだから、自分も他人の作品ではなく対象をしっかり見て描こうと次のステップに進むことを決める。

そこで、さらに自問する若冲。「自分はどんな対象を描こうか?」。いろいろ考えた結果、観察しやすい動植物を描くしかないだろう、と思い至る。

とはいっても、クジャクやカワセミ、オウム、キンケイを常に眺めることはできない。司晨の禽……鶏であれば飼いやすいし、羽毛の彩りも美しいから、適しているだろう。これだ!

そう決めた若冲は、数十羽の鶏を庭で飼い、その形状を描き、極めることに心血を注ぎ数年を過ごした。

つまり、若冲が自分の画家としての成長のために、徹底していつでも観察できる対象として選んだのが鶏だった。鶏の目、嘴、羽根、脚、あらゆるパーツを細部まで観察し、写生して、それを何年も。いやいや、数十羽もの鶏を飼って観察し続けるなんて、狂気の沙汰としか思えない。毎朝、どれだけ騒がしいことだろう。

わたしはずっと若冲が鶏を描いた理由も知らずに、江戸時代のアバンギャルドな画家という見方をしていた。けれど、その境地に至るまでには地道にも思える独学修行の日々があったのだ。観察眼を鍛えて、鶏を繰り返し写生して。そのあと、さまざまな草木や鳥、獣、虫や魚もひたすら細やかに写生を繰り返して、彼は画家としての自分をつくりだした。

知るほど彼の研鑽の過程に、ほれぼれする。溢れてやまない絵への情熱、遙かな高みを目指すまっすぐさ、自問自答を繰り返し目指す境地に至る賢さ、鶏を数十羽も飼い観察する行動力。鶏は、純粋で貪欲で熱い若冲のエネルギーの象徴だったのだ。

「若冲居士寿蔵碣銘」にはこんな一文もある。「其の貌を悉くし、其の神を会し、心を得て手に応ず」。訳すと、「徹底して描く対象の形をつかみ、そのなかに潜む生命力を理解することで、心のままに描くことができる」といったところだろうか。ちょっと大げさな表現のようだけれど、若冲は鶏の細やかな観察と写生を経て、想像上の瑞鳥である鳳凰ですら、異次元の完成度で描くまでに達する。ただ見た目だけを観察していたのではない。彼は生命体の内側まで、美しいものを愛して求める気持ちで、世界を見つめて描いていたのではないかと思う。

深く観察して見方を変えれば、対象への思いはいくらでも変わる。わたしも若冲を見習って、筆ではなくことばで、ちょっとだけ鶏を写してみよう。

「鶏はどんな日でも、わたしたち人間が悩んで眠れない夜を過ごしても、朝を告げるために、晴れやかに鳴く。毎日新しいはじまりの希望を届けてくれる、力強い鳥」

そう思うと、去年までよりはすこし鶏を好きになれそうだ。

このnoteは、バトンズの学校同窓会という、企画のために書きました。

昨年末「バトンズの学校」忘年会で「みんなで同じ日に同じテーマのnoteを書こう」と約束したのです。テーブルに鶏料理があったのを古賀史健さんが指差して「チキン」の3文字を文章に入れることをルールとしつつ、1月3日にnoteを書く約束を交わしました。

わたし、ギリギリ、1月3日に間に合いました!

2024年は新年早々いろんなことがあるけれど、それでも毎日希望を持って、明日を信じて、生きていきたいなという思いを込めて。

さいごまで読んでくださり、ありがとうございます! サポートしてくださったら、おいしいものを食べたり、すてきな道具をお迎えしたりして、それについてnoteを書いたりするかもしれません。